Алчущие и жаждущие

«Въ теченіи цѣлаго дня, къ подъѣзду большаго дома то и дѣло подъѣзжаютъ извозчики съ сѣдоками и чемоданами. Сѣдоки разные: мужчины и женщины, молодые и пожилые, но всѣ болѣе или менѣе плохо одѣтые, съ печатью провинціальности во всей внѣшности, съ выраженіемъ не то растерянности и оторопѣлости, не то какого-то радостнаго испуга на лицахъ. Попадаются особенные, рѣзко бросающіеся въ глаза костюмы: то сибирская доха, мѣхомъ наверхъ, то кавказская бурка, изъ подъ которой торчитъ конецъ Богъ вѣсть для чего подвѣшаннаго кинжала, то какое-то длинное рыжее пальто, о которомъ ни одинъ петербургскій портной не умѣлъ бы сказать, какого оно фасона, то наконецъ дамская тальма, отдѣланная такими странными бисерными и стеклярусными паучками, какихъ не найти во всей Перинной линіи. Чемоданы тоже разные: большіе, плоскіе, съ протертыми углами и наклеенными билетиками отъ всѣхъ станцій отправленія, перевязанныя веревками корзины, вышитые гарусомъ мѣшки, и наконецъ просто узелки, неумѣло обмотанные ремешками съ оторванными пряжками…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

Скачать книгу Алчущие и жаждущие бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

«Густыя, пронизанныя теплою сыростью сумерки спустились на всю окрестность. Тѣни сплылись, ихъ не различишь больше. Невка неподвижна, и съ трудомъ ловитъ слухъ слабый шорохъ прибоя. На дубкахъ уже появился желтый листъ. Травка перестала рости, по ней смѣло ходятъ огромныя старыя вороны, разинувъ свои крѣпкіе клювы, и иногда съ сухимъ, протяжнымъ трескомъ раздается ихъ голодное карканье. Дальше, на взморьѣ, что-то низко синѣетъ – не то туча, не то отяжелѣвшій воздухъ…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Завтракъ уже поданъ на столъ, но хозяйка еще не вышла. Она сидитъ въ своей комнатѣ, передъ туалетнымъ столикомъ, приставленнымъ въ простѣнкѣ между раскрытыми окнами. Вѣтеръ шевелитъ шторами и иногда вздуваетъ ихъ какъ паруса. Спиртовая лампочка догараетъ, и замирающій голубой язычекъ чуть лижетъ прокоптѣвшія щипцы. Марья Андреевна уже окончила свои ondulations, но ей не хочется покинуть табуретъ передъ зеркаломъ. Она приблизила лицо къ самому стеклу и разсматриваетъ себя въ упоръ близорукими, выцвѣтшими глазами, и зачѣмъ-то проводитъ двумя пальцами то по бровямъ, то надъ бровями. Уже съ четверть часа она такъ сидитъ, и кажется, все разсмотрѣла, до послѣднихъ складочекъ на уголкахъ глазъ, но никакъ не можетъ разстаться съ своимъ мѣстомъ. Собственно, это самое любимое ея занятіе днемъ, и особенно утромъ, когда совсѣмъ нечего дѣлать. Сидитъ, смотритъ въ зеркало, и никогда не соскучится, словно въ первый разъ въ жизни имѣетъ возможность разсмотрѣть себя…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Пропускаю впечатлѣнія моего ранняго дѣтства, хотя изъ нихъ очень многое сохранилось въ моей памяти. Пропускаю ихъ потому, что они касаются моего собственнаго внутренняго міра и моей семьи, и не могутъ интересовать читателя. Въ этихъ бѣглыхъ наброскахъ я имѣю намѣреніе какъ можно менѣе заниматься своей личной судьбой, и представить вниманію публики лишь то, чему мнѣ привелось быть свидѣтелемъ, что заключаетъ въ себѣ интересъ помимо моего личнаго участія…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Иванъ Александровичъ Воловановъ проснулся, какъ всегда, въ половинѣ десятаго. Онъ потянулся, зѣвнулъ, провелъ пальцемъ по рѣсницамъ, и ткнулъ въ пуговку электрическаго звонка.

Явился лакей, съ длиннымъ люстриновымъ фартукомъ на заграничный манеръ, и сперва положилъ на столикъ подлѣ кровати утреннюю почту, потомъ отогнулъ занавѣси и поднялъ шторы. Мутный осенній свѣтъ лѣниво, словно нехотя, вобрался въ комнату и поползъ по стѣнамъ, но никакъ не могъ добраться до угловъ, и оставилъ половину предметовъ въ потемкахъ…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Въ большомъ кабинетѣ, на длинномъ и широкомъ диванѣ, покоился всѣмъ своимъ довольно пространнымъ тѣломъ Родіонъ Андреевичъ Гончуковъ, мужчина лѣтъ сорока, съ необыкновенно свѣжимъ, розовымъ цвѣтомъ лица, выдавшимися впередъ носомъ и верхнею челюстью, задумчивыми голубовато-сѣрыми глазами, и густыми каштановыми волосами…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Марья Михайловна Перволина не отказалась отъ своей идеи. Первый неудачный опытъ не расхолодилъ ее, а только убѣдилъ, что она не такъ взялась за дѣло.

– Да, да, мы не такъ взялись за дѣло, – говорила она мужу, который, порядочно выигравъ въ предъидущій вечеръ за «разбойничьимъ» столомъ, находилъ, что чертовски везетъ, когда жена хочетъ помѣшать ему играть въ карты, и потому заранѣе готовъ былъ согласиться на всѣ дальнѣйшіе опыты. – Мы не такъ взялись. Къ новымъ идеямъ и порядкамъ надо пріучать исподволь, незамѣтнымъ образомъ. Я теперь устрою иначе. Никакой насильственной ломки установившихся традицій. Ломберные столы будутъ раскрыты, карты и мѣлки положены – садитесь, кому угодно. И представь себѣ никто не сядетъ, а всѣ будутъ толпиться тутъ, въ большой гостиной, передъ роялемъ. Я устрою домашній концертъ!..»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Намѣреваясь обозрѣть исторію и результаты итальянскаго похода Карла VIII, я долженъ напередъ объяснить, какія соображенія побудили меня избрать эту тему для своего труда, и какимъ образомъ думаю я воспользоваться значительнымъ матеріаломъ, находящимся въ моемъ распоряженіи…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

«Гости, съѣзжавшиеся на обычный «журъ-фиксъ» къ Перволинымъ, были чрезвычайно удивлены совершенно новымъ зрѣлищемъ, какое представляли пріемныя комнаты. Ни въ большой гостиной, гдѣ всегда царствовала великолѣпная, хотя уже старая теща, княгиня Ветлужская, ни во второй гостиной, душою которой являлась сама Марья Михайловна Перволина, ни въ будуарѣ, ни въ кабинетѣ, ни въ маленькой библіотечной, ни въ проходной билліардной – нигдѣ не было расставлено ни одного ломбернаго стола. Они куда-то исчезли, эти ломберные столы; даже маленькіе, изящные столики, складывающіеся пакетиками, были скрыты пестрыми скатертями, и на нихъ съ невиннымъ видомъ возвышались лампы подъ громадными абажурами, или вазы съ цвѣтами…»

Произведение дается в дореформенном алфавите.

Через короткую сказку раскрывается символический язык сказки. Тайна сказки привлекает, ее мы чувствуем. Прописывая образы героев и символов, мы приглашаем заглянуть в потаённое себя самих через сказку, увидеть сакральную глубину. Читая ребенку сказку сразу на двух языках, вы даете ему возможность чувствовать главное в незнакомом языке, брать новый язык в обход ума и легко познавать истины жизни. Книга удобна для обучения языку и незаменима для детей, у кого с рождения в семье сразу два языка. Серия сказок для детей. Благодаря краткости сказки доступны для самого раннего возраста. Для взрослого ума дан вариант интерпретации сакральных смыслов. Сказка рассказана также в коуч-формате для познания себя в тонких измерениях. Словарь образов и символов очищает зрение и привлекает к размышлению о привычных вещах в своей жизни, важность которых мы перестали замечать.

Здравствуйте друзья, долгих лет вам в радости. Эта книга соткана из сотен живых картин, тысячи чудесных мгновений. С ней вы побываете в самых дальних уголках земли и своего сознания. Научитесь видеть то, на что не обращали внимание. В ней сокрыты глубины нашего сознания и то, чем мы пренебрегаем. После прочтения стихов вы сами не только научитесь писать стихи хайку на двух языках и начнёте видеть сами живые картины.Книга на двух языках для того, чтобы раскрыть миру русские души и принцип их работы.Также книга выйдет в аудио-формате и в музыкальной аранжировке как музыкальный альбом. Точнее он уже вышел 2017 году и находится в нашем фан-клубе.

Константин Николаевич Батюшков – один из основоположников и ключевых представителей русской романтической традиции начала XIX века. Его творчество оказало влияние даже на Александра Сергеевича Пушкина.

Его поэзия стала отправной точкой для многих других поэтов и писателей, которые ей вдохновлялись. Наравне с другими великими он смог изменить русскую поэтическую речь и придать языку такую гибкость и гармонию, каких прежде не знала отечественная поэзия.

Мастерство и красота формы, неожиданность и чистота языка, совершенство стиля – главное достоинство стихотворений Батюшкова.

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Всё его творчество – блестящий пример безупречного слога и вкуса. Но главная его заслуга в том, что он сумел отразить архетип русского человека. В «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» Пушкин рассказал о самых обыкновенных людях, которые принадлежат к разным сословиям, но вместе представляют все грани национального русского характера – острый ум, умение любить и сопереживать, благородство, стойкость духа и даже лукавость и хитроватость, присущие героям народных сказок.

Для старшего школьного возраста.

«Красный цветок» – один из наиболее известных рассказов Гаршина. Герой его, психически больной человек, борется с мировым злом, воплотившимся в красном цветке в саду психиатрической больницы.

В сборник также вошли: единственное крупное произведение писателя – повесть «Надежда Николаевна»; рассказы, посвященные войне: «Четыре дня», «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова» – и другие произведения.

Повесть «Записки из Мертвого дома» во многом автобиографична. В ней Федор Достоевский (1821–1881) художественно осмыслил четыре года каторги в Омском остроге, куда был сослан по делу петрашевцев.

Произведение рассказывает о жизни арестантов, их характерах, судьбах и внутреннем мире. Через взгляд главного героя, дворянина Александра Горянчикова, осужденного за убийство жены, читатель знакомится с суровой реальностью каторжного быта. Насилие здесь становится нормой, а тяжелый труд ломает даже сильных духом.

Книга оказала огромное влияние на русскую литературу, став одним из первых произведений о тюремной жизни.

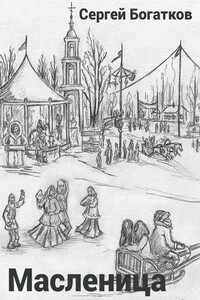

Егор Воронцов – москвич и современный молодой человек, работающий в одной из крупных московских компаний. В России празднуется Масленица! Он с головою окунается в праздник широкой Масленицы по-настоящему, по русскому, весело и разгульно.

В один из дней он встречает соседскую бабушку, которая предсказывает ему судьбу. И каждый день праздника, на протяжении всей недели, Егор втягивается в головокружительный водоворот всеобщего разгула и праздности. Пророчество сбывается. И лишь в последний день Масленицы, сжигая чучело зимы, которое Егор сделал своими руками, что встретил свою судьбу и, это навсегда.

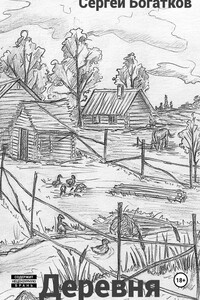

Молодой человек тридцатилетнего возраста Павел Верещагин, недавно вернувшийся из туристического путешествия по Европе и полностью очарованный ею, с явной неохотой едет навещать свою бабушку, живущую в одной из захолустных деревень Рязанской области. Попадая из Европы в захудалую русскую деревушку, он испытывает культурологический шок и разочарование от всеобщей убогости и не обустроенности деревни, в которой не был уже пять лет.

Вскоре, он начинает понимать и ценить родную деревню, её неброскую скромность и простоту.

Цикл драматических миниатюр «Маленькие трагедии» был написан А. С. Пушкиным осенью 1830 года, когда поэт несколько месяцев провел в своем имении Болдино во время холерного карантина. Эти произведения – не только исторические жанровые сценки, но и притчи о человеческих слабостях и пороках: зависти, алчности, вероломстве, равнодушии, – и о том, что может повлечь за собой нарушение нравственных законов. Недаром Анна Ахматова писала, что ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко.

Известный петербургский художник Владимир Ненов творчески переосмыслил наследие великого поэта и представил нам свое видение сюжета и его героев. Четыре канонических произведения, составляющих цикл «Маленькие трагедии», дополнены неоконченными пушкинскими этюдами – повестью «Египетские ночи» и «Сценой из Фауста».