Скачать книги жанра Советская литература

«…Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил из переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала орать, потом огибала дом, и еще долго ее было слышно.

Как только она начинала звенеть в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на пол и говорил:

– Все: завтра исключу из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.

Он каждую ночь так говорил. И не исключал. Только, когда встречал днем Кольку, спрашивал:

– Ты долго будешь по ночам шляться?…»

«…И вот выбрал он воскресный день, пошел к Ольге Сергеевне Малышевой, тоже уже старушке, но помоложе Отавихи, побашковитей. Эту Ольгу Сергеевну старик Глухов когда-то тайно очень любил. Тогда он был не старик, а молодой парень и любил красивую, горластую Ольгу. Помышлял слать к Малышевым сватов, но началась революция. Объявился на селе некий молодец-комиссар, быстро окрутил сознательную Ольгу, куда-то увез. Увезти увез, а сам где-то сгинул. Где-нибудь с головой увяз в кровавой тогдашней мешанине. А Ольга Сергеевна вернулась домой и с тех пор жила одна. Как-то, тоже по молодости, но уже будучи женатым, Емельян Глухов заперся к Ольге Сергеевне в сельсовет (она работала секретарем в сельсовете) и открыл ей свое сердце. Ольга Сергеевна рассердилась, заплакала…»

«В глубине нашей памяти сохраняются и сновидения и действительность; и спустя время уже нельзя бывает отличить, что явилось некогда вправду и что приснилось, – особенно если прошли долгие годы и воспоминание уходит в детство, в далекий свет первоначальной жизни. В этой памяти детства давно минувший мир существует неизменно и бессмертно…»

«Уже пятьдесят лет в слободе находилась Миллионная улица. На ней стоял дом с деревянными ветхими воротами. Ворота были сделаны не из двух половин, а из одного дощатого настила, торцом навешенного на пару крюков. Давно умершее дерево от времени и забвения стало как бы почвой и занялось тихим мхом. Ворота открывались только водовозу – раз в неделю, – и то очень бережно, чем руководил сам хозяин. На левом столбовом упоре ворот – три железных заржавленных документа, одинаково древних…»

«… Седов выпрыгнул из самолета. Метров восемьсот пролетел он, не раскрывая парашюта. Наконец парашют раскрылся, и падение резко замедлилось: Лукин успел, снижаясь, два раза облететь вокруг Седова, прежде чем тот коснулся гребней волн.

Кружась вокруг парашюта, мечущегося на ветру, Лукин думал только об одном: раскроется у Седова резиновая лодка или не раскроется. Как все морские летчики в последний год войны, Седов был снабжен резиновой лодкой, занимавшей в сложенном виде очень мало места и раскрывавшейся от прикосновения к воде.

Лукин тоже имел такую лодку, но никогда не видал, как она раскрывается, и потому не был уверен, раскроется ли лодка Седова. Но не успел он сделать третьего круга, как лодка раскрылась. Она была похожа на байдарку или на каяк эскимоса. В ней сидел Седов и махал Лукину рукой. …»

«Дело было во время войны. Я лежал в госпитале, в просторной горнице деревенского дома, а дом тот стоял на берегу озера, недалеко от Минска. Рядом со мною лежал раненый танкист, старшина Иван Фирсович Силин. Он был ранен в грудь навылет; наружный воздух, как ему казалось, проникал в него через рану до самого сердца, и Силин постоянно зябнул…»

«Когда начались тяжелые бои за оборону Сталинграда, перед одним из соединений 51-й армии была поставлена задача. Она заключалась в проведении частной операции, чтобы сковать противника боем и не дать ему возможности направить часть своих сил отсюда, из степей, на усиление своих войск, штурмующих Сталинград…»

Книга также выходила под названиями «Молодой майор: Офицер Зайцев» и «Начало пути».

«Для той же самой России в ее какой-то, может быть, почти не существующей или совсем не существующей, но витающей над нами астральной модели – иными словами,для «идеалистической России» – имена Синявского и Даниэля навсегда останутся символами борьбы и даже победы. Судилище 1966 года, вместо того чтобы запугать, открыло в обществе существование какого-то трудно объяснимого резерва свободы, то ли уцелевшего со старых времен, то ли накопившегося заново…»

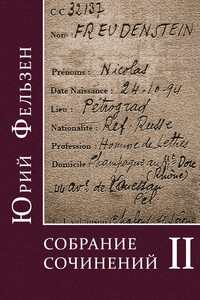

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Владимир Маяковский – титан раннего советского искусства, драматург, художник, поэт, стоявший у истоков русского футуризма.

Поэзия Маяковского динамичная, стихийная и очень дерзкая, обладающая оригинальной метрикой и запоминающимся звучанием, богатая непривычными метафорами.

Книга содержит стихотворения Маяковского, а также его поэмы, в которых лирика сливается с хроникой, а биография, чувства и амбиции автора пафосно преподносятся как элементы новой религии.

Замысел книги «Покушение на школьные миражи» направлен на воссоздание общей картины тех ключевых идей о школе, которые на протяжении своей жизни Владимир Фёдорович Тендряков тщательно формулировал, обдумывал, отстаивал, представлял читателям разных поколений. В книге воссоздаётся целостное высказывание Тендрякова об образовании человека не в контексте литературном, а в тесной связи с теми важнейшими исследованиями, замыслами и опытами, которые составили великую картину отечественных педагогических поисков и открытий второй половины XX века. Читатель увидит, что предлагаемые Тендряковым проекты и эскизы решений в большинстве своём остаются остроактуальными и для российской школы на пороге третьего десятилетия двадцать первого века.

В первую книгу вошли повести «Шестьдесят свечей» и «Весенние перевёртыши», статьи «Ваш сын и наследство Коменского», «Литинститутский коридор», рассказы «Люди или нелюди» и «День седьмой», ряд писем и воспоминаний.

Михаил Александрович Шолохов – один из самых выдающихся писателей русской советской литературы, лауреат Нобелевской премии, автор романов «Тихий Дон» и «Поднятая целина». В настоящее издание вошли все рассказы и повести Михаила Шолохова, включая произведения, посвященные Великой Отечественной войне, – возможно, наиболее пронзительные, яркие, трагичные и вместе с тем жизнеутверждающие тексты, созданные на тему войны не только в отечественной, но и в мировой литературе.

Книга Л. И. Солженицына «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов» (29-й том Собрания сочинений) – продолжение его первой мемуарной прозы «Бодался телёнок с дубом» (28-й том). В годы изгнания (1974—1994) писателю досталось противостоять как коммунистической системе, так и наихудшим составляющим западной цивилизации – извращённому пониманию свободы, демократии, прав и обязанностей человека, обусловленному отходом изрядной части общества от духовных ценностей. Но два «жернова» не перемололи «зёрнышко». Художник остался художником, а потому очерки изгнания оказались и очерками литературной жизни – как в горько-ироническом смысле, так и в смысле прямом и высоком: нам явлена история создания «Красного Колеса». Литература здесь неотделима от жизни, а тяжкие испытания – от радостного приятия мира. Потому в очерках подробно обрисована счастливая семейная жизнь, потому здесь с равной силой говорится «на чужой стороне и весна не красна» и – с восхищением! – «как же разнообразна Земля», потому так важны портреты – близких друзей и обаятельных людей, лишь однажды встреченных, но вызвавших незабываемую приязнь. Палитра книги редкостно многокрасочна, но буквально любой её эпизод просвечен главной страстью Солженицына – любовью к России, тревогой о её судьбе.