Скачать книги жанра Культура и искусство

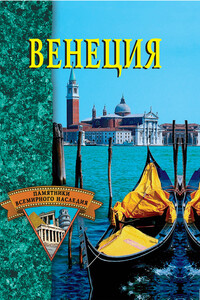

Один из самых уникальных и неповторимых городов мира, Венеция испокон веков притягивала к себе любопытствующие взоры. Блистательный город-сказка на воде, город гениальных архитекторов, живописцев и скульпторов, город великих композиторов и писателей, главный город театра дель арте и мать знаменитейших карнавалов и фестивалей, Венеция сыграла величайшую роль в судьбах как всего человечества, так и многих народов мира. Обо всем этом и многом другом рассказано в книге, которую вы держите сейчас в руках.

В связи с критикой «вздорных» нравоучительных повестей Салтыков касался целого ряда самых разнообразных проблем, начиная от критики силлогизма формальной логики и кончая обличением крепостнического режима. В заметке о «Логике» Н. Зубовского Салтыков доказывал, что исходным пунктом человеческого мышления является объективный мир, а не отвлеченные законы логики или эстетики. Не называя имени Дж.-Ст. Милля, писатель ссылался на центральный тезис его «Системы логики» о наблюдении и опыте как источнике всякого «положительного» знания.

Рецензия на «Бродящие силы» Авенариуса – первое литературно-критическое выступление Салтыкова в «Отечественных записках» Некрасова. Салтыкова – литературного критика и рецензента – в первую очередь интересовали произведения, которые следовало подвергнуть сатирическому осмеянию: плоды так называемого «антинигилистического» направления. И первая рецензия Салтыкова в «Отечественных записках», в которой в качестве объекта осмеяния и пародирования были избраны повести Авенариуса, показывает, что именно таково было его намерение. Однако собственно антинигилистической тенденции писаний Авенариуса – попытки связать «поветрие» аморализма, половой распущенности с революционными идеями – Салтыков в своей рецензии не касается. Он просто указывает, что, как мыслитель, Авенариус «принадлежит к партии так называемых клубницистов, нередко, впрочем, именующих себя столпами и консерваторами». Этой рецензией Салтыков начинает анализ «клубницизма» как общественного явления.

Статья представляет собою одно из наиболее обстоятельных высказываний Салтыкова по общим вопросам развития современной ему литературы. В то же время ее можно рассматривать и как программное литературно-критическое выступление «Отечественных записок», перешедших с 1868 г. под редакцию Некрасова. Принципиальная особенность статьи Салтыкова заключалась в том, что он рассматривал положение современной ему русской литературы с точки зрения отношения к ней воспринимающей читательской среды, «публики». Согласно суждению Салтыкова, круг читателей беллетристики мало изменился со времен 40-х годов, и большую часть читающей публики по-прежнему составляют люди, воспитанные в эстетических заветах старого времени. Поэтому изучение той самой публики, которая сетует на «бедность» нынешней литературы, возвращает автора статьи к анализу типа «человека 40-х годов».

Улицы, расположенные в долине Котла четырех столичных районов ЮЗАО – Котловка, Академический, Черёмушки, Зюзино, – возникли в 1960-х годах во время массового жилищного строительства на территории присоединенных к Москве селений Ленинского района Московской области. Тогда на этих территориях были образованы другие районы, и в течение трех десятков лет они несколько раз меняли административные границы и названия.

В состав этих районов вошли в основном исторические селения: Никольское Верхние Котлы, Знаменское Черёмушки, Троицкое Черёмушки, Шаболово, Зюзино, Волхонка, Марково. Все четыре района смежны и вместе образуют единый массив, занимающий практически всю долину речки Котловки с ее притоками, ручьями и оврагами. У них единая историческая судьба не только в последние десятилетия, но и в древности.

Содержит описание биографий и творчества ведущих художников XVII века. Рассмотрены также наиболее выдающиеся достижения в области архитектуры, скульптуры, а также интерьера и мебели данного периода. Включает обширный иллюстративный материал, отражающий стилевые особенности искусства эпохи барокко и классицизма.

Новые социально-экономические условия крупнейших городов характеризуются отсутствием комплексности застройки, имущественным расслоением городского населения и несовершенством системы обслуживания. Одним из эффективных путей улучшения сложившейся ситуации является строительство многоэтажных жилых комплексов с обслуживанием, которые могут отвечать потребностям различных социальных категорий населения, объединяя и органично сочетая жилые, обслуживающие и рекреационные функции. На современном этапе ведутся активное проектирование и строительство многоэтажных жилых комплексов с обслуживанием. При этом практически отсутствует нормативная документация, регламентирующая номенклатуру, размещение и функциональные связи учреждений обслуживания в структуре комплекса. В работе описаны номенклатура, размещение учреждений обслуживания, а также сформулированы основные принципы организации системы обслуживания в структуре многоэтажных жилых комплексов в зависимости от класса комфортности, расположения в структуре города, расчетной площади комплекса, этажности и пр.

It seems to me that there is something Mysterious about Art. The History of Art is closely connected with Philosophical Ideas of the time. In this book we are going to scrutinize the way in which Philosophical Ideas have been expressed in Art from Antiquity to the Present Day. We are going to visit a lot of cities – Rome, Florence, Munich, Barcelona, Berlin, Riga, Tallin, Prague, Helsinki, Stokholm, Saint Petersburg… That is to say, we are going to Travel throughout the Whole History of Humanity and I hope that at the end of our Journey we will know more not only about Art, but also about ourselves.

Статья представляет собой попытку исследовать и объяснить загадки знаменитой «Джоконды» не с позиций специалиста, без привлечения научной литературы, а с точки зрения простого наблюдателя, пользующегося открытыми источниками. Первая половина статьи посвящена обзору современных теорий и исследований картины, во второй части излагается собственно авторский взгляд на загадки полотна. Основная мысль статьи: луврская картина – это не заказной портрет Лизы Герардини, а экспериментальное произведение, над которым Леонардо да Винчи работал до конца жизни. Особенности её восприятия и «исчезающая» улыбка связаны с тем, что художником была создана визуальная иллюзия. При работе над своим шедевром Леонардо фактически применил технологию создания компьютерного изображения и принцип оптического обмана «гибридной» картинки – наложение друг на друга нескольких полупрозрачных, размытых изображений, состоящих из огромного числа крошечных точек – своего рода «пикселей».

Всё современное искусство вплоть до актуального – это шоковое искусство, это искусство сверхбыстрое, взрывное, пугающее и ужасное, оно хочет не просто «трогать», оно стремится отрешить нас от привычки к созерцательной практике.

Скорость ещё человечна, быстрота – это уже такое состояние времени, которое служит мгновенному, исчерпывается и длится в этом мгновении. Быстрота слишком принудительна, если не террористична. Быстрота бесчеловечна.

Сегодня доминирует экспериментальная разрушительная быстрота, не знающая медленности и остановок. Мгновение взгляда, удерживаемое только его повторением. Особая быстрота, высвобождающая нас из плена объективно текущего времени: быстрота наркотиков, виртуальных игр, разного рода интеракций.

Различать – это быть медленным, останавливаться, быть внимательным, «зорким», свободным в движении и суждениях, то есть обладать временем различия. Насколько мы что-либо различаем, настолько мы в состоянии оценить различаемое (с точки зрения его угрозы для нас или возможного удовольствия).

Ещё в начале 90-х годов актуальное искусство было продуманной и циничной экспозицией шокирующего социального жеста. Теперь в искусстве нет ничего от бунта, вызова или сопротивления, оно направлено не столько против common sense, сколько против принципа реальности.

Актуальный художник ныне испытывает чувство растерянности: даже самый насильственный и «оскорбляющий» из его жестов слишком быстро утрачивает шокирующую силу. Утверждаемая иная реальность опознаётся здравым смыслом как допустимая и даже принимаемая всеми условность игры-в-искусство.

Актуальный художник стал легко контролируем властью и «нормой», да и собственным «выбором», но не потому, что он социально уязвим как личность, но потому, что в современном обществе стало возможным пространство асоциальной экспериментации.

Настоящее издание знакомит читателей с письмами 19 корреспондентов к Давиду Бурлюку, большая часть которых до сегодняшнего дня не была опубликована. Они охватывают период с 1924 года по 1966 год и относятся к «американскому периоду» художника.

Все публикуемые письма приводятся полностью и хранятся в фонде Бурлюка (ф. 372) в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ).

Коллекция писем в архиве обширна и многообразна, она ярко свидетельствует об абсолютной открытости адресата.

Самая ранняя часть архива, содержащая письма второй половины 1920-х годов (Матюшин, Малевич, Пальмов, Лентулов), связана, по большей части, с предполагаемыми выставочными проектами, просьбами поспособствовать продажам картин.

Иной характер носят письма-дневники Евгения Спасского, который еще совсем молодым художником сопровождал Бурлюка в его «сибирском» турне, и письма-отчёты директора Уфимского художественного музея Юлия Блюменталя.

Отдельный блок писем ― письма русский художников, оказавшихся в Европе после революции (Масютин, Ларионов и Гончарова). В этом разделе коллекция писем Бориса Григорьева ― наиболее значительна (19 писем, с 1925 по 1935 год).

Среди корреспондентов есть и художники, находящиеся на одном континенте с Бурлюком, ― Николай Циковский и Рокуэл Кент.

Поздняя часть архива содержат письма художников, с которыми Д. Бурлюк познакомился во время двух своих приездов в СССР (1956 и 1965) ― письма Дмитрия Краснопевцева, Игоря Шелковского, ― а также письма старых друзей, связь с которыми была надолго прервана.

Публикация предваряется обширной статьей искусствоведа Владимира Полякова, специалиста по творчеству Давида Бурлюка. В статье подробно описывается судьба архивов Бурлюка и рассказывается о специфике публикуемого собрания писем.

Каждый раздел сопровождаются справкой об истории взаимоотношений отправителя письма и Д.Д. Бурлюка, даны подробные примечания.