Скачать книги жанра Историческая научная и учебная литература

Выдающийся русский историк, яркий публицист, педагог и общественный деятель Дмитрий Иванович Иловайский в этом томе исследует эпоху первого царя из дома Романовых. После разрушительных бурь Смутного времени наступило сравнительное затишье, когда Русское государство постепенно восстанавливало и укрепляло государственный и общественный порядок вместе с дальнейшим развитием московской централизации. Автор отмечает – лишь смоленская эпопея нарушает относительное спокойствие этой эпохи.

Обширные примечания содержат цитаты и ссылки на документальные материалы, включая русские летописи, государственные указы, письма, а также исторические исследования других авторов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В монографии освещается деятельность Якутской Степной Думы в контексте реализации либеральных реформ М.М. Сперанского в Сибири, определение ее роли в становлении государственности Якутии, дается характеристика либеральных деятелей Н.И. Мягкова, И.Е. Мигалкина, Н.О. Рыкунова. Издание предназначено для историков, этнографов и всех, кто интересуется отечественной историей.

Эпоха Андропова была краткой и запоминающейся, однако мало кто знает о развернутой тогда идеологической кампании по борьбе с отступлениями от исторической правды. Петр Дружинин, известный специалист по истории гуманитарной науки, старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, на основании как опубликованных, так и неизвестных архивных источников реконструирует эту идеологическую борьбу, выстраивая на первый взгляд несвязанные события в строгую последовательность. Читатель узнает, как разворачивался маховик идеологической проработки: сначала партийное решение, затем направляющие статьи в журналах и газетная брань с участием тех, кто согласился выступить на стороне государства; и, как результат, жертвы этой кампании – известные литераторы того времени. Совершенно неожиданно в центре кампании оказался поединок двух колоссальных фигур русской культуры: Натана Эйдельмана, знаменитого писателя и историка, и Ильи Зильберштейна, известного ученого и коллекционера. И даже далекие от идеологии люди встали в тот момент перед нравственным выбором: чью сторону им принять.

В учебном пособии описаны и проанализированы в сжатой и доступной форме практически все битвы и сражения, в которых участвовала Россия с древнейших времен до наших дней.

Книга поможет учащимся общеобразовательных школ в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, студентам колледжей и вузов – к экзаменам по истории России, а также будет полезна преподавателям. Предлагаемый материал также можно использовать при подготовке к урокам и практическим занятиям.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Это книга о советских военнопленных в Норвегии в годы Второй мировой войны. Труд тысяч военнопленных из разных стран, но преимущественно из СССР, использовался нацистами при строительстве военных объектов на севере страны. Многие из них – известные и неизвестные узники – погибли в плену и были захоронены в различных местах на территории страны. В годы холодной войны норвежские власти приняли решение о переносе останков советских военнопленных из двух сотен мест на одно кладбище на острове Хьётта. Эта операция, получившая название «Асфальт», была осуществлена в 1951 г. и вызвала резко негативную реакцию норвежской общественности, простых норвежцев, посчитавших, что при этом к памяти павших не было проявлено должного уважения. Автор книги М.Н. Солейм много лет занимается изучением судеб советских военнопленных.

Комедия режиссера Л. И. Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" была снята по пьесе "Иван Васильевич" М. А. Булгакова. Между фильмом и пьесой есть значительное сходство, но существуют и различия; в частности, Гайдай "актуализировал" пьесу, и перенес ее действие в современную ему эпоху, 70-е годы 20-го века.Герои пьесы и, соответственно, фильма – управдом Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Милославский волею судеб оказываются в квартире инженера Тимофеева (Шурика) и благодаря созданной тем машине времени попадают в эпоху Ивана Грозного, сам же царь переносится в 20-й век.Самым любопытным в фильме (и пьесе) является то, как ведут себя "попаданцы"– люди, оказавшиеся в другой эпохе. Нельзя не отметить, что исторические описания Булгакова намного более точны, чем у большинства авторов. Два талантливых (и не побоимся этого слова – гениальных) творца, писатель и кинорежиссер, встретились, и этот дуэт, пусть и разделенный во времени, дал импульс рождению киношедевра.

В книге «Русский Харьков» Станислава Минакова, уроженца Харькова как минимум в четвертом поколении, члена Союза писателей России, лауреата литературных и журналистских премий, собраны статьи, посвященные святыням, подвижникам, выдающимся творческим и общественным деятелям, а также событиям имперской и советской истории города Харькова, основанного в 1654 г. по указу царя Алексея Михайловича, города, побывавшего в 1918 г. столицей Донецко-Криворожской Республики и в 1919—1934 гг. – первой столицей УС СР

Автор также уделил внимание актуальным проблемам общественной жизни, новой и новейшей истории Харькова.

Книги публицистики, альбомы, энциклопедии С. Минакова о русской культуре, православии, словесности выходили в последние полтора десятилетия в Москве, Белгороде и Санкт-Петербурге.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Книга состоит из двух взаимосвязанных статей, позволяющих пролить свет на несколько «белых пятен» нашей истории:

• малороссийский период творчества великого российского архитектора-итальянца Антонио Ринальди (1751–1754□гг.) и судьба одного из его проектов – имения «Щитинка» под г. Курском:

• рождение и жизнь дочери императрицы Елизаветы Петровны (1709–1761□гг.) и её морганатического супруга Алексея Григорьевича Разумовского (1709–1771□гг.)□– Натальи Алексеевы (1746–1805□гг.), а также происхождение её супруга Ильи Брежнева (1745–1805□гг.);

• жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова – Святого Фёдора-воина (1745–1841□гг.) после его отставки, причины «нестыковок» в его биографии и отличий прижизненных портретов адмирала от портрета, сделанного по черепу из «его» темниковской могилы;

• тайна склепов у храма Акима и Анны в с. Долгое Золоту – хинского района Курской области;

• авторство картины «Пётр! в гробу».

Цель книги – сохранить для историков и широкого круга читателей известные только автору сведения о событиях XVIII-XIX□вв.

Сведения эти проверены автором по доступным архивным и литературным источникам, и получены от участников этих событий или от людей, знавших о них от непосредственных участников событий.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В формате ePub сохранён издательский дизайн.

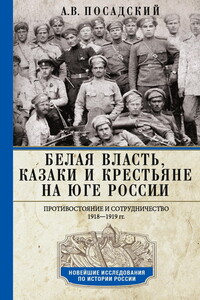

Книга посвящена одной из ключевых тем Гражданской войны в России – взаимодействию политической власти и крестьянского большинства населения страны. События 1917— 1922 гг. породили множество вариантов такого взаимодействия как на красной, так и на белой стороне. Все стороны противостояния вовлекали деревню в вооруженную борьбу, иначе невозможно было рассчитывать на военную победа. При этом коммуникация с «мужиком» являлась общепризнанной ахиллесовой пятой Белого движения. Неспособность создать уверенность в приходе твердой власти, развеять старые социальные фобии, массово поднять деревню под национальные знамена стала одной из очевидных причин неудачи белой борьбы. Тем важнее подробный анализ опыта успешного сотрудничества белых военных и политических инстанций с сельским населением. Один из таких сюжетов разворачивался на границе Области войска Донского и Саратовской губернии, на фоне знаменитой битвы за Царицын. Энергичный офицер В.К. Манакин при поддержке донского атамана П.Н. Краснова смог создать боеспособное формирование из крестьян юга Саратовской губернии – Саратовский корпус. История этого воинского формирования рассматривается в контекстах Гражданской войны на Юге, крестьянско-казачьих взаимоотношений, особенностей военного строительства Войска Донского, Добровольческой, Южной, Астраханской армий. Настроение и поведение саратовских крестьян сравнивается с таковыми крестьян Ставропольской, Астраханской, Воронежской губерний.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

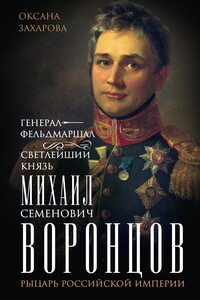

Книга О.Ю. Захаровой посвящена выдающемуся русскому военному и государственному деятелю, представителю одной из самых блистательных фамилий Российской империи светлейшему князю Михаилу Семеновичу Воронцову (1782—1856). Герой Отечественной войны 1812 года, участник практически всех войн, которые вела Россия в первой половине XIX века, генерал-фельдмаршал, он снискал себе не умирающую до сих пор славу не только на военном, но и на гражданском поприще. Практически три десятилетия он был генерал-губернатором и наместником, правителем и устроителем Юга России: Новороссии, Бессарабии, Кавказа. Под его правлением эти регионы получили мощное экономическое и культурное развитие, став подлинными жемчужинами Российского государства.

Прекрасно воспитанный и образованный, обладавший высокими нравственными качествами, Михаил Семенович Воронцов был истинным рыцарем и гордостью Российской империи. Вся его жизнь до сих пор может быть настоящим примером для подражания.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Василий Степанович Цымбал (1906–1980) воевал рядовым с начала Великой Отечественной войны и до ее конца – сначала в истребительном батальоне, потом в партизанском отряде, затем в кавалерийском дивизионе и, наконец, связистом на Ленинградском фронте. Его полк дошел до Кенигсберга, после чего был передислоцирован на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Схожая судьба была у многих его современников, но, в отличие от них, Цымбал все эти годы вел дневник. Несмотря на то, что на фронте это было строго запрещено и в случае обнаружения грозило автору маршевой ротой, штрафбатом или даже расстрелом, он заносил туда наблюдения над происходящим, тексты полученных и отосланных писем, стихи собственного сочинения, а также вклеивал фотографии – свои и фронтовых друзей. Его дневник дает читателю возможность погрузиться в военную атмосферу, узнать от участника событий «окопную правду» о трудностях войны и разных сторонах военного быта, о мыслях и чувствах солдат, их тоске по дому и близким, об отношении к врагу. Дневник подготовил к печати Е. В. Цымбал – сын В. С. Цымбала.

Когда западные страны предъявили претензии на выплату долгов царского и Временного правительств, советская власть отказала в выплатах и более того – озвучила контрпретензии. Во многом восстановить справедливость и помочь многочисленным пострадавшим от варварства интервентов и Белого движения удалось благодаря деятельности Общества содействия жертвам интервенции (ОСЖИ). Организация появилась в 1924 году, чтобы защитить народ и сохранить документы, которые не позволят Западу скрыть многочисленные преступления и отвертеться от материального долга.

Если вам кажется, что события столетней давности не имеют к современным россиянам никакого отношения, задумайтесь: кто сейчас угрожает нацбезопасности России, не повторяется ли история?

Даже знатоки этого периода найдут в книге много нового, ведь авторы исследовали значительные объемы документов из архивов Петербурга, Москвы. Урала, Поволжья, Дальнего Востока и Казахстана. Книга содержит материалы ОСЖИ и личные анкеты пострадавших.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге собраны семейные истории рода Лобановских. В очерках прослеживается подъем по социальному лифту детей бывшего крепостного из Рязанской губернии Дмитрия Лобановского, их судьбы на фоне исторических событий в стране. Став интеллигентами в первом поколении, они передали потомках энергию, нравственные качества, ум, хватку. Эти качества наследники проявили во всех родах деятельности: кто-то стал педагогом, машинистом паровоза, инженером, кто-то моряком, летчиком, кто-то служащим, а кто-то просто воспитывал детей. Сильные стороны представителей рода особенно проявились в военные годы, в годы лихолетья. При подготовке очерков использованы письма, дневники, воспоминания, материалы семейных и государственных архивов. Ныне потомки Лобановского проживают в разных странах, но они по-прежнему воплощают те высокие деловые и нравственные качества, которые были выработаны их предками.