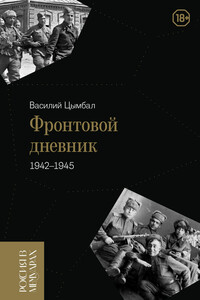

Фронтовой дневник (1942–1945)

| Автор: | Василий Степанович Цымбал |

| Жанры: | История России , Биографии и мемуары , Книги о войне |

| Серия: | Россия в мемуарах |

| Год: | 2024 |

| ISBN: | 9785444824726 |

Василий Степанович Цымбал (1906–1980) воевал рядовым с начала Великой Отечественной войны и до ее конца – сначала в истребительном батальоне, потом в партизанском отряде, затем в кавалерийском дивизионе и, наконец, связистом на Ленинградском фронте. Его полк дошел до Кенигсберга, после чего был передислоцирован на Дальний Восток, где участвовал в войне с Японией. Схожая судьба была у многих его современников, но, в отличие от них, Цымбал все эти годы вел дневник. Несмотря на то, что на фронте это было строго запрещено и в случае обнаружения грозило автору маршевой ротой, штрафбатом или даже расстрелом, он заносил туда наблюдения над происходящим, тексты полученных и отосланных писем, стихи собственного сочинения, а также вклеивал фотографии – свои и фронтовых друзей. Его дневник дает читателю возможность погрузиться в военную атмосферу, узнать от участника событий «окопную правду» о трудностях войны и разных сторонах военного быта, о мыслях и чувствах солдат, их тоске по дому и близким, об отношении к врагу. Дневник подготовил к печати Е. В. Цымбал – сын В. С. Цымбала.

Скачать книгу Фронтовой дневник (1942–1945) бесплатно в fb2, epub

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти. В книге нашло отражение близкое знакомство Шапориной с А. А. Ахматовой, А. П. Остроумовой-Лебедевой, Н. С. Тихоновым, А. Н. Толстым, Д. Д. Шостаковичем, М. В. Юдиной и многими другими известными современниками.

Воспоминания видного московского предпринимателя и общественного деятеля Н.А. Варенцова (1862–1947) охватывают период с середины XIX в. по 1905 г. В них описана история становления и развития крупнейших московских фирм, банков, торговых домов, даны яркие характеристики их владельцев; книга содержит бытовые зарисовки купеческой жизни Москвы и изложение драматических и анекдотических событий из жизни известных московских предпринимателей (Алексеевых, Бахрушиных, Коноваловых, Морозовых, Рябушинских, Хлудовых и др.).

В 1922 году большевики выслали из СССР около двухсот представителей неугодной им интеллигенции. На борту так называемого «философского парохода» оказался и автор этой книги – астроном, профессор Московского университета Всеволод Викторович Стратонов (1869–1938). В первые годы советской власти Стратонов достиг немалых успехов в роли организатора научных исследований, был в числе основателей первой в России астрофизической обсерватории; из нее потом вырос знаменитый Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга. В то же время Стратонов был непримиримо конфликтным человеком – он не только навлек на себя немилость партии большевиков, но и рассорился со многими коллегами-учеными. Воспоминания Стратонова переносят читателя в разные уголки дореволюционной и раннесоветской России – на Кубань и Кавказ, в Среднюю Азию, в Москву, Тверь, Муром и Петроград. Автор описывает, как учились, сдавали экзамены и бунтовали студенты, как наблюдали звездное небо астрономы и ходили в экспедиции военные топографы и геодезисты, как жили казаки, кавказские горцы и народы Туркестана, как был устроен чиновничий мир на окраинах империи, как свершалась революция и как боролась за высшую школу московская профессура. В мемуарах Стратонова читатель обнаружит не только ценное историческое свидетельство, но и увлекательное повествование.

Любовь Васильевна Шапорина (1879–1967) – создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник – явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т. д.), так и по остроте критического отношения к советской власти. В книге нашло отражение близкое знакомство Шапориной с А. А. Ахматовой, А. П. Остроумовой-Лебедевой, Н. С. Тихоновым, А. Н. Толстым, Д. Д. Шостаковичем, М. В. Юдиной и многими другими известными современниками.

Для повседневности позднего СССР трудно вообразить более экзотическое явление, чем движение хиппи. Тем не менее в конце хрущевской оттепели появилась большая группа людей, понимавших свободу, любовь и равенство совсем не так, как официальные идеологи. Мемуары Виталия Зюзина – художника, участника уличных выставок – начинаются с 1983 года и последовательно рассказывают о погружении в эту среду. Автор описывает встречи со знаковыми советскими хиппи, посещения их летних лагерей в Прибалтике и на Кавказе, конфликты с милицией, знакомства с джазовыми исполнителями. Это достоверное свидетельство, опровергающее многие стереотипные представления, дает читателю шанс взглянуть изнутри на сообщество, которое сумело создать свой параллельный мир внутри советской действительности.

Как будет выглядеть автобиография советского интеллектуала, если поместить ее в концептуальные рамки читательской биографии? Автор этих мемуаров Н. Ю. Русова взялась поставить такой эксперимент и обратиться к личному прошлому, опираясь на прочитанные книги и вызванные ими впечатления. Знаток художественной литературы, она рассказывает о круге своего чтения, уделяя внимание филологическим и историческим деталям. В ее повествовании любимые стихи и проза оказываются не только тесно связаны с событиями личной или профессиональной жизни, но и погружены в политический и культурный контекст. Важная задача, которую ставит перед собой автор, – это сохранить на страницах книги свидетельство о навсегда утерянной читательской культуре.

Наталья Юрьевна Русова – профессор кафедры русского языка Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, доктор педагогических наук. Автор книг «От аллегории до ямба: терминологический словарь-тезаурус по литературоведению» (2004), «Текст. Культура. Образование» (2009), «Тайна лирического стихотворения. От Державина до Бродского: комментарий поэтических текстов» (2005), «Кванты русской культуры: культурологический комментарий поэтических текстов» (2008), «Лексикон власти: словарь-тезаурус политических ассоциаций» (2008; с Н. Э. Гронской), «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского» (2009) и др.

Перед читателем мемуары, написанные не просто государственным деятелем, но «ученым во власти», склонным беспристрастно поверять партийные доктрины данными исторического опыта. О Н.Н. Покровском (1865–1930) современники отзывались как о личности высоких интеллектуальных, деловых и нравственных качеств. Ему, юристу по образованию и экономисту по призванию, довелось служить в различных высших (Комитет и Совет министров, Государственный совет) и центральных (Министерство финансов, Государственный контроль, МИД) государственных учреждениях, а пиком его карьеры стал в 1916 г. пост министра иностранных дел. Подробная хроника последнего года императорской власти, особенно заключительных трех дней, дополняется острыми характеристиками Николая II и представителей Дома Романовых, царских сановников – премьеров, членов Совета министров, а также оппозиционных общественных деятелей. Покровский покинул резиденцию правительства (Мариинский дворец) одним из последних, а в воспоминаниях написал: «Все, что было в моих силах, я сделал…»

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) – одна из ключевых фигур русской литературы первой половины XIX века. Ожесточенная полемика с А. С. Пушкиным и действия в качестве агента Третьего отделения способствовали ухудшению его репутации, но не следует забывать, что он был одним из самых читаемых авторов своего времени, крупным издателем и редактором – в частности, первым сумел «провести в печать» фрагменты «Горя от ума» А. С. Грибоедова и ввел в русскую литературу ряд жанров. Занявшись публикацией своих мемуаров, Булгарин совершил беспрецедентный поступок: впервые в России мемуарист при жизни издал автобиографию. «Воспоминания», вошедшие в первый том этого издания, повествуют о начальном этапе бурной жизни автора, достойной плутовского романа: детстве в польской семье в Белоруссии, обучении в кадетском корпусе в Петербурге, участии в войнах с Францией и Швецией, службе в Кронштадте, петербургском быте и развлечениях начала XIX века, встречах с известными людьми и любовных увлечениях. Более поздний этап жизненного пути Булгарина отражен в мемуарных очерках, составляющих второй том книги. Они посвящены Наполеону, Карамзину, Аракчееву, Крылову, Грибоедову и др. В качестве приложения публикуются письма Булгарина цензорам «Воспоминаний», донос М. А. Корфа на мнение писателя о М. М. Сперанском, отклики Н. А. Полевого и Я. К. Грота на «Воспоминания» и ответы им автора.

Писательница Александра Ивановна Соколова (1833 – 1914), мать известного журналиста Власа Дорошевича, много повидала на своем веку – от великосветских салонов до московских трущоб. В своих живо и занимательно написанных мемуарных очерках она повествует о различных эпизодах своей жизни: учебе в Смольном институте, встречах с Николаем I, М. Н. Катковым, А. Ф. Писемским, Л. А. Меем, П. И. Чайковским, Н. Г. Рубинштейном и др., сотрудничестве в московских газетах («Московские ведомости», «Русские ведомости», «Московский листок»), о московском быте и уголовных историях второй половины XIX века.

Долгая и интересная жизнь Веры Александровны Флоренской (1900–1996), внучки священника, по времени совпала со всем ХХ столетием. В ее воспоминаниях отражены главные драматические события века в нашей стране: революция, Первая мировая война, довоенные годы, аресты, лагерь и ссылка, Вторая мировая, реабилитация, годы «застоя». Автор рассказывает о своих детских и юношеских годах, об учебе, о браке с Леонидом Яковлевичем Гинцбургом, впоследствии известном правоведе, об аресте Гинцбурга и его скитаниях по лагерям и о пребывании самой Флоренской в ссылке. Книга – очередной важный исторический документ о противостоянии человека «веку-волкодаву».

В книге впервые собраны практически незнакомые русскому читателю воспоминания последней гофмейстерины императорского двора Елизаветы Алексеевны Нарышкиной (1838–1928). В них запечатлена русская жизнь (особенно придворная) второй половины XIX – начала XX века, приведены сведения о ряде важных событий того времени (убийство Александра II, революции 1905 и 1917 годов и т.д.). Ярко выражена в них и личность автора – благотворительницы, человека с литературными способностями (в тексте приведена ее переписка с И.А. Гончаровым).

Фаддей Венедиктович Булгарин (1789–1859) – одна из ключевых фигур русской литературы первой половины XIX века. Ожесточенная полемика с А. С. Пушкиным и действия в качестве агента Третьего отделения способствовали ухудшению его репутации, но не следует забывать, что он был одним из самых читаемых авторов своего времени, крупным издателем и редактором – в частности, первым сумел «провести в печать» фрагменты «Горя от ума» А. С. Грибоедова и ввел в русскую литературу ряд жанров. Занявшись публикацией своих мемуаров, Булгарин совершил беспрецедентный поступок: впервые в России мемуарист при жизни издал автобиографию. «Воспоминания», вошедшие в первый том этого издания, повествуют о начальном этапе бурной жизни автора, достойной плутовского романа: детстве в польской семье в Белоруссии, обучении в кадетском корпусе в Петербурге, участии в войнах с Францией и Швецией, службе в Кронштадте, петербургском быте и развлечениях начала XIX века, встречах с известными людьми и любовных увлечениях. Более поздний этап жизненного пути Булгарина отражен в мемуарных очерках, составляющих второй том книги. Они посвящены Наполеону, Карамзину, Аракчееву, Крылову, Грибоедову и др. В качестве приложения публикуются письма Булгарина цензорам «Воспоминаний», донос М. А. Корфа на мнение писателя о М. М. Сперанском, отклики Н. А. Полевого и Я. К. Грота на «Воспоминания» и ответы им автора.

Заключительная часть трилогии, продолжение семейной саги, берущей начало в 20-е годы 20-го века в Нью-Йорке ("Марш энтузиастов", "На той стороне") и завершающаяся в 60-е годы в СССР. Третья книга повествует о жизни семьи советского морского офицера в трех прибалтийских республиках огромной страны на фоне ярких событий мировой истории. Профессия моряка-подводника особенная – представьте себя в закрытом объеме на глубине моря и станет неважно, плачете ли Вы над фильмом "Командир счастливой Щуки" или над фильмом "Мидуэй" или вообще не плачете и Вас это не трогает, все равно пятое Ваше рукопожатие будет с несущим морскую вахту. Пусть ему сопутствует удача!

Очерки Сергея Цветкова всегда отличаются глубиной анализа и вниманием к историческим деталям, и «Князь Курбский» – не исключение. В этом произведении автор раскрывает сложный и неоднозначный образ Андрея Курбского – военачальника, писателя и политического оппонента Ивана Грозного.

Цветков тщательно исследует ключевые моменты жизни Курбского, его роль в русско-литовских конфликтах, а также знаменитую переписку с царём, ставшую важным историческим свидетельством эпохи. Автор не просто пересказывает события, но предлагает читателю задуматься над мотивами героя: был ли князь изменником или борцом за справедливость?

Язык очерка чёткий и образный, а стиль повествования заставляет погрузиться в противоречивую атмосферу XVI века. В результате перед читателем раскрывается не просто историческая фигура, но человек, столкнувшийся с выбором между верностью родине и личными убеждениями.

Обложка: О.А.Коробова

В центре повествования – драматическая история великой княгини Елены Глинской, взошедшей на престол в качестве регента после смерти мужа, великого князя Василия III. Молодая правительница с острым умом и железной волей вынуждена делать непростой выбор между государственным долгом и запретной любовью к своему советнику. Ее чувства к фавориту-красавцу Ивану Телепневу-Оболенскому вызывают резкое недовольство боярской коалиции и родного дяди – влиятельного боярина Михаила Глинского. Драматичная история о власти, страсти и предательстве разворачивается на фоне величественной Москвы XVI века, где каждый шаг может стать роковым, а любое решение способно изменить ход истории целой державы.

Корректура – Александр Стежнев

Дизайн обложки – Яна Скрябикова

Период 1914–1922 годов стал последним и самым драматичным в истории главного высшего военно-учебного заведения старой России – Императорской Николаевской военной академии. В Первую мировую войну она в ускоренном порядке готовила кадры Генерального штаба, а затем оказалась втянута в острейшее внутриполитическое противоборство. Представители академии участвовали в революционных событиях и в создании Красной армии, тайно формировали подпольные антибольшевистские ячейки, пытались спасти царскую семью и свергнуть советскую власть на Урале. В ходе Гражданской войны академия перешла на сторону белых, а ее руководители сыграли заметную роль в омском перевороте, приведшем к власти адмирала А. В. Колчака. Прослеживая судьбу академии на материалах многих российских и зарубежных архивов, автор пытается понять мотивы преподавателей и слушателей, оказавшихся между красными и белыми и предлагает по-новому взглянуть на историю Гражданской войны в целом. Андрей Ганин – доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, автор более 750 научных трудов по истории России и сопредельных государств первой четверти ХX века.

Русский сфинкс, коронованный Гамлет, двуликий Янус – как только ни называли императора Александра I, одну из самых загадочных фигур русской истории XIX в. Книга насыщена живыми картинами нравов конца XVIII – начала XIX в., на ее страницах фигурируют крупнейшие политические деятели эпохи.

Издание дополненное и переработанное. Предназначено для широкой аудитории.

Книга включает обзор важнейших законопроектов и запросов, рассмотренных Государственной думой Российской империи в 1906-1911 гг. Наиболее важные законопроекты рассмотрены с точностью до отдельных статей и поправок. Также рассмотрены ход бюджетных прений, тактические приемы фракций, бытовые подробности жизни депутатов (парламентские дуэли, скандалы, курьезы, карикатуры, эпиграммы). Книга адресована историкам, преподавателям и всем, интересующимся русской историей.

Книга включает обзор важнейших законопроектов и запросов, рассмотренных Государственной думой Российской империи в 1906-1911 гг. Наиболее важные законопроекты рассмотрены с точностью до отдельных статей и поправок. Также рассмотрены ход бюджетных прений, тактические приемы фракций, бытовые подробности жизни депутатов (парламентские дуэли, скандалы, курьезы, карикатуры, эпиграммы). Книга адресована историкам, преподавателям и всем, интересующимся русской историей.

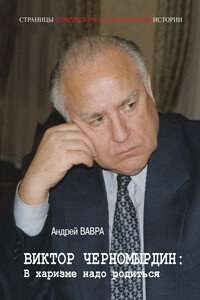

Виктор Степанович Черномырдин – один из наиболее ярких персонажей российской истории рубежа веков. Еще на излете Советского Союза он добился кардинального преобразования газовой отрасли. В сложный период социально-экономических реформ при Б. Н. Ельцине – более пяти лет возглавлял правительство. Однако фигура Черномырдина оказалась в тени таких реформаторов, как Егор Гайдар и Анатолий Чубайс, и пришедшей с ними команды молодых экономистов.

Сегодня мы, вооруженные знанием о современном векторе развития страны, имеем возможность дать более объективную характеристику места и роли В. Черномырдина в событиях той эпохи. Автор, кроме значительного количества печатных публикаций об этом времени, использовал доступные на сегодня историко-архивные материалы и многочисленные беседы с ближайшими соратниками В. Черномырдина, теми, кто находился в гуще событий.

В. Черномырдин, кроме всего прочего, отличался незаурядным чувством юмора, примером чего являются его общеизвестные афоризмы. Ближайшее окружение предоставило издателю возможность увидеть «капустное» поздравление с 60-летним юбилеем, которое было подготовлено за три дня до его отставки. Читатель может увидеть этот ролик, созданный на основе архивных видеоматериалов с участием юбиляра и узнаваемых лиц той эпохи по qr-коду ниже.

Мы знаем их имена: Рюрик, Владимир, Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина, Пушкин… Стоп, Пушкин? Да, именно так – мы часто смешиваем великих деятелей культуры с теми, кто правил. Но сегодня мы говорим о тех, кто держал в руках судьбу Руси и России. И мы зададимся вопросом, который может показаться дерзким: какова их истинная национальность? Откуда они родом, чьими потомками являются, и как это влияло на их правление? Эта книга – не просто перечень правителей и дат. Это исследование их происхождения, их предков, их наследия, которое, возможно, гораздо сложнее и многограннее, чем мы привыкли думать. Приготовьтесь к тому, что некоторые привычные представления об истории могут быть подвергнуты сомнению.