Катенька

| Автор: | Надежда Тэффи |

| Жанр: | Русская классика |

| Серия: | Русская классика XX века |

| Год: | 2007 |

| ISBN: | 5-699-20104-4 |

– Самих бы вас хворостиной! – кричит Катенька и мечтает дальше.

«Венчаться можно со всяким, это ерунда, – лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом, еще можно выйти за генерала. Да мало ли за кого! Но интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. „Генеральша-графиня Катерина Ивановна дома?“ – и входит „он“, в белом кителе, вроде Середенкина, только, конечно, гораздо красивее и носом не фыркает. „Извините, я дома, но принять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна“. Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают… Едва дыша, он берет ее за руку и говорит…»

Скачать книгу Катенька бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

В эту книгу вошел один из самых знаменитых романов Василия Аксенова, впервые увидевший свет в самиздате. Тогда и подумать было нельзя о том, что такая смелая выдумка автора – независимый Крым – практически станет реальностью. В 1981 году роман вышел в Америке, позже печатался в России, но с основательными купюрами и исправлениями.

Роман «К „последнему морю“» В. Г. Яна (Янчевецкого) – третье заключительное произведение трилогии «Нашествие монголов», рассказывающее о том, как «теоретические доктрины» Батыя о новых завоеваниях на европейском континенте – выход к берегам «последнего моря», превращаются в реальную подготовку к походам татаро-монгольских полчищ сначала в среднее Поднепровье, потом на земли Польши, Моравии, Венгрии, Адриатики.

Блистательная, искрометная, ни на что не похожая, проза Василия Аксенова ворвалась в нашу жизнь шестидесятых годов (прошлого уже века!) как порыв свежего ветра. Номера «Юности», где печатались «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», зачитывались до дыр. Его молодые герои, «звездные мальчики», веселые, романтичные, пытались жить свободно, общались на своем языке, сленге, как говорили тогда, стебе, как бы мы сказали теперь. Вот тогда и создавался «фирменный» аксеновский стиль, сделавший писателя знаменитым.

Пусть и нынешний читатель откроет для себя мир раннего Аксенова и его героев, по сути так похожих на нынешних молодых людей.

Роман «Батый», написанный в 1942 году русским советским писателем В. Г. Яном (Янчевецким) – второе произведение исторической трилогии «Нашествие монголов». Он освещающает ход борьбы внука Чингисхана – хана Батыя за подчинение себе русских земель. Перед читателем возникают картины деятельной подготовки Батыя к походам на Русь, а затем и самих походов, закончившихся захватом и разорением Рязани, Москвы, Владимира.

Блистательная, искрометная, ни на что не похожая, проза Василия Аксенова ворвалась в нашу жизнь шестидесятых годов (прошлого уже века!) как порыв свежего ветра. Номера «Юности», где печатались «Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», зачитывались до дыр. Его молодые герои, «звездные мальчики», веселые, романтичные, пытались жить свободно, общались на своем языке, сленге, как говорили тогда, стебе, как бы мы сказали теперь. Вот тогда и создавался «фирменный» аксеновский стиль, сделавший писателя знаменитым.

Пусть и нынешний читатель откроет для себя мир раннего Аксенова и его героев, по сути так похожих на нынешних молодых людей.

Ходжа Насреддин, веселый бродяга тридцати пяти лет от роду, в зените своей славы возвращается в Бухару. Он остр на язык и гибок умом, он любит простых людей и ненавидит несправедливость. Недаром от одного его имени трепещут правители средней Азии.

Но в родном городе его не ждет спокойная жизнь. Эмир Бухары и его приближенные не дают жизни своим подданным.

Первая книга Леонида Соловьева о похождениях веселого народного героя, основанная на народных анекдотах о великом защитнике простого люда Ходже Насреддине.

Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории. В книгу включены также драматические отрывки, представляющие читателю еще одну грань творчества Бориса Пастернака.

«Родители его были людьми простого звания и жили в бедности, но Энрико божественным даром своим приобрел неисчислимые богатства и сделался другом многих весьма высокопоставленных особ: английских пэров, немецких графов и даже тогдашнего владетельного принца Монако. И многие философы, чуждые дешевых обольщений, вступали в близость с великим певцом, стремясь разгадать тайну его необыкновенного дарования, живописцы же и скульпторы соревновались друг с другом в изображении и увековечении его прекрасной головы и лица, в чертах которого явственно виделась печать избранничества…»

Роман «Чингизхан» В. Г. Яна (Янчевецкого) – первое произведение трилогии «Нашествие монголов». Это яркое историческое произведение, удостоенное Государственной премии СССР, раскрывающее перед читателем само становление экспансионистской программы ордынского правителя, показывающее сложную подготовку хана-завоевателя к решающим схваткам с одним из зрелых феодальных организмов Средней Азии – Хорезмом, создающее широкую картину захвата и разорения Хорезмийского государства полчищами Чингиз-хана. Автор показывает, что погрязшие в политических интригах правящие круги Хорезма оказались неспособными сдержать натиск Чингиз-хана, а народные массы, лишенные опытного руководства, также не смогли (хотя и пытались) оказать активного противодействия завоевателям.

«Очарованный принц» – это продолжение полюбившейся читателям всех возрастов книги о мудрено и острослове Ходже Насреддине. Она рассказывает о приключениях героя в горах Ферганы и в Коканде. Насреддин по-прежнему верен себе: он борется со злом, помогает слабым и беззащитным, восстанавливает справедливость. Из беззаботного весельчака наш герой превратился в умудренного житейским опытом философа, который умеет высмеять глупость и всегда придумает дерзкий и хитроумный план, чтобы наказать жадность и порок.

Грин в своей последней законченной книге занят не столько автобиографией, сколько анализом самого типа формирующейся творческой личности романтика.

«Вся “Автобиографическая повесть” построена на контрасте между “идеальными”, романтическими представлениями о жизни и её суровыми реальными картинами, которые изображаются с натуралистической беспощадностью…»

«Клыч распечатал маленькое треугольное письмо полевой почты. Это не от брата, нет. Не его почерк… Клыч повернул листок, чтобы увидеть подпись. Их было несколько. Ясно, что-то случилось с братом. Это пишут товарищи. Сегодня Клыч собрался идти в аул к матери. А если в письме известие о смерти Берды? Нет, лучше не читать письма…»

Авторы этой книги – Л. Андреев, Н. Тэффи, П. Сухотин и другие – серьёзные писатели и большие мастера своего дела. И вот однажды они решили написать… сказки для детей. А это работа ответственная, ничуть не легче, чем писать для взрослых. Лучшие из этих произведений вошли в книгу «Храбрый волк и другие сказки».

Герои сказок очень разные: хитрые и простодушные, добрые и злые, умные и глупые. Но все произведения объединяет одно: мудрость и поучение, которые скрыты в каждом сюжете.

«Храбрый волк», «Синяя Шапочка», «Царская жемчужина», «Жил-был Таракан» – эти и другие волшебные истории станут отличным примером для каждого юного читателя, как делать не нужно и как отличить хорошее от плохого.

Сказка Л. Андреева «Храбрый волк» впервые выходит с новыми иллюстрациями С. Бордюга и Н. Трепенок. Для детей до 3-х лет.

Дети и взрослые, мужчины и женщины. Ретрограды и прогрессисты.

Юноши и барышни, мужья и жены, пылкие влюбленные и коварные обольстительницы, бедняки и богачи, народ, аристократы и интеллигенция.

Все они попадают в комичные и нелепые ситуации, и над каждым из них посмеивается Тэффи – с жалостью и снисхождением, но чаще – с тонкой иронией. Остроумие Тэффи поистине великолепно, а ее душевные юмористические рассказы абсолютно искренни, поэтому они и сейчас пользуются заслуженной популярностью.

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881–1925) – замечательный русский писатель, драматург, театральный критик, редактор легендарного петербургского журнала «Сатирикон», стал важнейшим явлением в культуре Серебряного века. Его юмористические и сатирические произведения интересны тем, что показывают общество начала XX века со всеми его недостатками и пороками. И поднимаемые проблемы, несмотря на сменившуюся эпоху, остаются актуальными и по сей день.

Произведения Михаила Михайловича Зощенко (1895–1958) имели большое значение не только для развития сатирико-юмористической литературы в 20–30-е годы. Его творчество стало значительным общественным явлением, моральный авторитет сатиры и ее роль в социально-нравственном воспитании благодаря Зощенко необычайно возросли.

Произведения Тэффи, Надежды Александровны Лохвицкой (1872–1952), веселые и грустные, всегда остроумны и беззлобны, наполнены любовью к персонажам, пониманием человеческих слабостей, состраданием к бедам простых людей. Наградой за это стала всеобщая народная любовь. Юмористическими рассказами Тэффи зачитывались буквально и во дворцах, и в хижинах. Ее талант высоко ценили лучшие писатели-современники наряду с простыми обывателями, которых Тэффи так любила выводить в своих историях.

«История, которую я хочу рассказать вам, произошла не очень давно, и люди, о которых идет в ней речь, вероятно, живы и здоровы. Может быть, вы даже встречаете их где-нибудь в обществе, или на улице, или в театре и спокойно проходите мимо, не чувствуя в них героев почти кровавой драмы. От драмы этой веет таким глубоким средневековым ужасом, что мне хочется поведать вам ее именно сегодня, в рождественский вечер, когда, согласно старому, укоренившемуся обычаю, полагается немножко попугать читателя… Итак… За Анетой Лиросовой ухаживал Мишель Серебров. Анета была взволнована и счастлива, и только одно несколько раздражало ее: почему нельзя рассказать об этом мужу. Она очень любила своего мужа и привыкла делиться с ним и горем, и радостью, а тут вдруг – стоп! Самого радостного и интересного как раз и нельзя рассказать. Вместо того чтобы гордиться успехом жены, он еще, чего доброго, надуется…»

«Она показывала мне свои альбомы и целые пачки любительских снимков.

Считается почему-то, что гостям очень весело рассматривать группу незнакомых теток на дачном балконе.

– А кто этот мальчик?

– Это не мальчик. Это я.

– А эта старуха кто?

– Это тоже я.

– А это что за собачка?

– Где? Это? Гм… Да ведь это тоже я…»

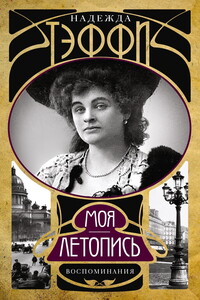

Надежда Александровна Тэффи (настоящая фамилия Лохвицкая) была настоящей литературной звездой в России начала XX века. Острый ум, элегантный стиль, способность видеть яркие стороны жизни и делиться своими наблюдениями с читателем делали ее произведения буквально всенародно любимыми. Но как это часто бывает у мастеров ироничной прозы, смех Тэффи был смешан со слезами. Особенно заметно это в воспоминаниях писательницы – о старой, навсегда ушедшей России, о Гражданской войне, о вынужденном пути в эмиграцию, о друзьях и знакомых из числа творческой интеллигенции и их душевных метаниях и непростом выборе своей судьбы в революционной России…

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

– А что же вы изволите изобретать?

– Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, – изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru

Через короткую сказку раскрывается символический язык сказки. Тайна сказки привлекает, ее мы чувствуем. Прописывая образы героев и символов, мы приглашаем заглянуть в потаённое себя самих через сказку, увидеть сакральную глубину. Читая ребенку сказку сразу на двух языках, вы даете ему возможность чувствовать главное в незнакомом языке, брать новый язык в обход ума и легко познавать истины жизни. Книга удобна для обучения языку и незаменима для детей, у кого с рождения в семье сразу два языка. Серия сказок для детей. Благодаря краткости сказки доступны для самого раннего возраста. Для взрослого ума дан вариант интерпретации сакральных смыслов. Сказка рассказана также в коуч-формате для познания себя в тонких измерениях. Словарь образов и символов очищает зрение и привлекает к размышлению о привычных вещах в своей жизни, важность которых мы перестали замечать.

Константин Николаевич Батюшков – один из основоположников и ключевых представителей русской романтической традиции начала XIX века. Его творчество оказало влияние даже на Александра Сергеевича Пушкина.

Его поэзия стала отправной точкой для многих других поэтов и писателей, которые ей вдохновлялись. Наравне с другими великими он смог изменить русскую поэтическую речь и придать языку такую гибкость и гармонию, каких прежде не знала отечественная поэзия.

Мастерство и красота формы, неожиданность и чистота языка, совершенство стиля – главное достоинство стихотворений Батюшкова.

«Красный цветок» – один из наиболее известных рассказов Гаршина. Герой его, психически больной человек, борется с мировым злом, воплотившимся в красном цветке в саду психиатрической больницы.

В сборник также вошли: единственное крупное произведение писателя – повесть «Надежда Николаевна»; рассказы, посвященные войне: «Четыре дня», «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова» – и другие произведения.

Повесть «Записки из Мертвого дома» во многом автобиографична. В ней Федор Достоевский (1821–1881) художественно осмыслил четыре года каторги в Омском остроге, куда был сослан по делу петрашевцев.

Произведение рассказывает о жизни арестантов, их характерах, судьбах и внутреннем мире. Через взгляд главного героя, дворянина Александра Горянчикова, осужденного за убийство жены, читатель знакомится с суровой реальностью каторжного быта. Насилие здесь становится нормой, а тяжелый труд ломает даже сильных духом.

Книга оказала огромное влияние на русскую литературу, став одним из первых произведений о тюремной жизни.

Егор Воронцов – москвич и современный молодой человек, работающий в одной из крупных московских компаний. В России празднуется Масленица! Он с головою окунается в праздник широкой Масленицы по-настоящему, по русскому, весело и разгульно.

В один из дней он встречает соседскую бабушку, которая предсказывает ему судьбу. И каждый день праздника, на протяжении всей недели, Егор втягивается в головокружительный водоворот всеобщего разгула и праздности. Пророчество сбывается. И лишь в последний день Масленицы, сжигая чучело зимы, которое Егор сделал своими руками, что встретил свою судьбу и, это навсегда.

Молодой человек тридцатилетнего возраста Павел Верещагин, недавно вернувшийся из туристического путешествия по Европе и полностью очарованный ею, с явной неохотой едет навещать свою бабушку, живущую в одной из захолустных деревень Рязанской области. Попадая из Европы в захудалую русскую деревушку, он испытывает культурологический шок и разочарование от всеобщей убогости и не обустроенности деревни, в которой не был уже пять лет.

Вскоре, он начинает понимать и ценить родную деревню, её неброскую скромность и простоту.

Что такое боль? Как она ощущается и описывается? Так ли универсальны наши представления о ней? Как показывает книга Роба Боддиса, эти вопросы только кажутся элементарными: ответы на них совсем не просты. Обращаясь к разным дисциплинам от истории, политологии и антропологии до психологии, психиатрии и нейронаук, автор анализирует, как наша боль связана с культурой, к которой мы принадлежим. Страдания физические и психологические, пытки и мазохизм, древнейшие и новейшие медицинские теории, суеверия, расовые и гендерные предубеждения… Накопленный нами опыт переживания боли становится историей взаимодействия разума и тела – взаимодействия, которое всегда существует в культурном контексте.

«Последний снег» – повесть о столкновении мечты с реальностью.

После учёбы в Петербурге молодой дворянин Аркадий возвращается в родовое имение с идеей реформ, верой в справедливость и надеждой на перемены. Но всё, что он приносит – чуждо и непонятно тем, кто привык жить по старинке. Его ждут не благодарность, а холод, предательство и одиночество.

Это история об утрате иллюзий – и о красоте, которая может расцвести даже на фоне разочарования. Как последний снег – он тает, но оставляет след.