Скачать книги жанра Зарубежная литература о культуре и искусстве

One Direction – самая популярная в мире поп-рок-группа, рекордсмен по количеству проданных пластинок, а также обладатель множества музыкальных премий и самых преданных в мире поклонников – «дирекшенеров». Эта книга – автобиография музыкантов, которая приоткрывает завесу над их жизнью за кулисами…

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Далеко не все меломаны знают, что привычный звукоряд современной фортепианной клавиатуры в свое время считался преступлением против Бога и природы, а споры о нем занимали таких философов и ученых, как Пифагор, Платон, да Винчи, Ньютон и Руссо. Начиная со времен античности и вплоть до века Просвещения соотношения между нотами музыкальной гаммы воспринимались как ключ к познанию устройства Вселенной. Автор этой книги, Стюарт Исакофф, доступно и увлекательно рассказывает о спорах и конфликтах вокруг музыкальных настроек, помещает их в контекст истории искусства, философии, религии, политики и науки. Изобретение современной системы настройки, известной как равномерная темперация, поставило под сомнение представления, незыблемые на протяжении почти двух тысячелетий – а с другой стороны, привело к появлению великой музыки Бетховена, Шуберта, Шопена, Дебюсси и других композиторов…

Леонардо Ди Каприо – мегазвезда: сам факт его участия гарантирует любому фильму кассовый успех.

За двадцать пять лет головокружительной карьеры актер был номинирован на «Оскар» пять раз и только с шестой попытки наконец-то получил заветную статуэтку. Весь мир, затаив дыхание, следил за церемонией и рукоплескал триумфатору.

Один из самых талантливых актеров поколения, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», лауреат премии BAFTA, обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, 28 февраля 2016 года получил высшую оценку киноакадемии за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

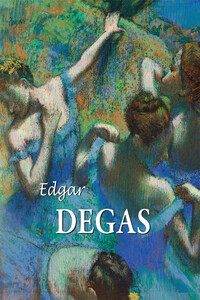

Degas was closest to Renoir in the impressionist’s circle, for both favoured the animated Parisian life of their day as a motif in their paintings. Degas did not attend Gleyre’s studio; most likely he first met the future impressionists at the Café Guerbois. He started his apprenticeship in 1853 at the studio of Louis-Ernest Barrias and, beginning in 1854, studied under Louis Lamothe, who revered Ingres above all others, and transmitted his adoration for this master to Edgar Degas. Starting in 1854 Degas travelled frequently to Italy: first to Naples, where he made the acquaintance of his numerous cousins, and then to Rome and Florence, where he copied tirelessly from the Old Masters. His drawings and sketches already revealed very clear preferences: Raphael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Mantegna, but also Benozzo Gozzoli, Ghirlandaio, Titian, Fra Angelico, Uccello, and Botticelli. During the 1860s and 1870s he became a painter of racecourses, horses and jockeys. His fabulous painter’s memory retained the particularities of movement of horses wherever he saw them. After his first rather complex compositions depicting racecourses, Degas learned the art of translating the nobility and elegance of horses, their nervous movements, and the formal beauty of their musculature. Around the middle of the 1860s Degas made yet another discovery. In 1866 he painted his first composition with ballet as a subject, Mademoiselle Fiocre dans le ballet de la Source (Mademoiselle Fiocre in the Ballet ‘The Spring’) (New York, Brooklyn Museum). Degas had always been a devotee of the theatre, but from now on it would become more and more the focus of his art. Degas’ first painting devoted solely to the ballet was Le Foyer de la danse à l’Opéra de la rue Le Peletier (The Dancing Anteroom at the Opera on Rue Le Peletier) (Paris, Musée d’Orsay). In a carefully constructed composition, with groups of figures balancing one another to the left and the right, each ballet dancer is involved in her own activity, each one is moving in a separate manner from the others. Extended observation and an immense number of sketches were essential to executing such a task. This is why Degas moved from the theatre on to the rehearsal halls, where the dancers practised and took their lessons. This was how Degas arrived at the second sphere of that immediate, everyday life that was to interest him. The ballet would remain his passion until the end of his days.

Майкл Говард – один из столпов американского театра, актер, режиссер и уже более 50 лет преподаватель актерского мастерства. Он возглавлял отделения драматического искусства в Джульярдской школе и Йельском университете и воспитал целую плеяду актеров и театральных педагогов в основанной им Michael Howard Studios.

«Написать эту книгу меня сподвиг тот удивительный опыт поиска себя, который помогает прочувствовать актерскую профессию, жить сценой. Конечно, нет универсального ответа на вопрос о том, что заставляет нас идти вперед, хотя есть тысячи веских причин все бросить. Но за семьдесят с чем-то лет в мире драматического театра мне не надоело искать, задавать вопросы и, возможно, – находить ответы, которыми не грех и поделиться. Эта книга не о том, как разобраться в системе актерской игры, не пособие, в котором излагается некая учебная методика (подобных работ было множество). Она скорее о том, как строить свою жизнь, как развивать в себе творческое начало и научиться получать удовлетворение от работы в хаотичном мире театра, как раскрыть и обогатить свое внутреннее «я» и научиться гордиться собой в моменты творческих удач. Я собрал здесь интересные случаи из собственной жизни и истории других актеров, чтобы разобраться, кто мы, актеры, такие и почему мы такие. Надеюсь, что мой труд найдет отклик у моих читателей и останется в их памяти». (Майкл Говард)

Как наследие русского символизма отразилось в поэтике Мандельштама? Как он сам прописывал и переписывал свои отношения с ним? Как эволюционировало отношение Мандельштама к Александру Блоку? Американский славист Стюарт Голдберг анализирует стихи Мандельштама, их интонацию и прагматику, контексты и интертексты, а также, отталкиваясь от знаменитой концепции Гарольда Блума о страхе влияния, исследует напряженные отношения поэта с символизмом и одним из его мощнейших поэтических голосов – Александром Блоком. Автор уделяет особое внимание процессу преодоления Мандельштамом символистской поэтики, нашедшему выражение в своеобразной игре с амбивалентной иронией. Он также прослеживает сдвиг в понимании поэтической искренности, явившийся водоразделом двух поэтических поколений. Стюарт Голдберг – профессор технологического института Джорджии.

Неповторимая фигура Андрея Платонова уже давно стала предметом интереса множества исследователей и критиков. Его творческая активность как писателя и публициста, электротехника и мелиоратора хорошо описана и, казалось бы, оставляет все меньше пространства для неожиданных поворотов, позволяющих задать новые вопросы хорошо знакомому материалу. В книге К. Каминского такой поворот найден. Его новизна – в попытке вписать интеллектуальную историю, связанную с советским проектом электрификации и его утопическими горизонтами, в динамический процесс поэтического формообразования. В результате, электричество предстает не только предметом сюжетной одержимости Платонова, но и энергией, питающей его электропоэтику. К. Каминский – PhD, сотрудник кафедры славистики Берлинского университета имени Гумбольдта.

В книге представлены два произведения Севиль Карашай – "Къаве сувумагъандже" и "Адам олмакъ" – в которых автором представлены самые яркие эпизоды из её недавних путешествий. В образах, а в "Къаве сувумагъандже" весьма нетривиальных образах, раскрывается и отношение к миру, осязаемому и преходящему, и к человеку, кажется, единственно незыблемой единице измерения в координатах добра и зла…

Произведения написаны на крымскотатарском языке.

Книга Сьюзен Вудфорд представляет собой краткое введение в святая святых античного искусства, в мир интерпретаций и поисков совершенной формы. Древние мастера жили в эпоху мифов и сами были их творцами, экспериментируя с разными техниками и материалами, споря с идеями и сюжетами авторитетных мифологических циклов (о Троянской войне, Геракле, аргонавтах, героях Фив и др.). С большим вниманием к деталям и контексту автор показывает, почему произведения искусства становились не только предметами торговли и роскоши, но и способом толкования исторических событий, политическими декларациями, а также изощренными ребусами и загадками. Подбирая ключи к образам древних художников, читатели узнают, как переосмысливался мир хаоса, войн и насилия, как очеловечивались образы монстров и убийц, как возникли трогательные семейные портреты своевольных чудовищ-кентавров и т. д. Скрупулезный анализ конкретных образов, предпринятый автором, поможет их понять, но не рассеет их тайну, а, напротив, напомнит о необходимости думать и преодолевать механическое, шаблонное восприятие известных сюжетов.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Реализм был не единственным направлением, в котором развивалась русская культура, но одним из важнейших. Книга Молли Брансон показывает, что реализм – не монолит и не памятник, а целая сеть различных реализмов: они «объединены не тем, как они выглядят или что они описывают, но разделяемым ими осознанием напряженной и в то же время критической задачи изображения». Исследование Брансон посвящено множеству путей, сходящихся в одной точке, в которой и формируется традиция русского реализма в литературе и живописи XIX в.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Тим Харт представляет подробное исследование образов и концепций скорости, которые пронизывали русскую модернистскую поэзию, изобразительное искусство и кино. Его исследование показывает, что на представления о скорости и динамизме опирался широкий спектр экспериментальных художественных тенденций первой четверти XIX века; однако именно это стремление к скорости после революции 1917 года парадоксальным образом и ускорило гибель всего движения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В книге на примере Советского Союза и Румынии рассматриваются сложные связи между культурой и секретными службами. Затрагиваются такие темы, как взаимоотношения с тайной полицией писателей, в частности М. А. Булгакова, и то, как полицейская эстетика отражалась на их творчестве; эксперименты советских кинематографистов в области надзора; а также первые фильмы, документальные и художественные, посвященные исправительным учреждениям. Автор ставит под сомнение традиционную дихотомию бунтующих творцов и репрессивного государства, стремясь показать, что помимо сопротивления и пособничества существовало множество других узловых точек запутанных отношений между полицией и искусством – например подражание, пародия, присвоение и остраннение. Книга будет интересна как филологам, историкам, киноведам, так и широкому кругу читателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Кеннет Кларк (1903–1983) – английский историк искусства, лектор, выдающийся специалист в области искусства эпохи Возрождения, самый молодой в истории директор лондонской Национальной галереи, занимавший этот пост с 1934 до 1945 г. Популярность Кларка не ограничивается академическим кругом. Широкую известность ему принес документальный сериал «Цивилизация» (1969), снятый Би-би-си и вскоре уже транслировавшийся по всему миру.

В 1946 г. Кларк получил почетное звание профессора Школы изящных искусств Слейда в Оксфорде. Лекции, прочитанные им студентам школы, легли в основу книги «Пейзаж в искусстве», впервые опубликованной в 1949 г. Здесь в полной мере проявились характерные черты его авторского стиля: невероятная эрудиция и виртуозная способность к масштабным обобщениям, благодаря которым необозримые в своей грандиозности процессы предстают в виде череды ярких и наглядных примеров, корректность в обращении с материалом, с первых фраз выдающая большого ученого, мягкий академический юмор. Ну и конечно, завораживающая убежденность в том, что искусство есть неотъемлемая часть жизни, материальное проявление величия человеческого духа, сломить который бессильны все сотрясавшие и сотрясающие человечество катаклизмы.

Философия персонажей любимого миллионами аниме на страницах этого подарочного издания!

Книга «Философия Наруто» подарит фанатам возможность взглянуть на одноименное аниме не только как на анимационный сериал или экранизацию манги. Автор раскрывает философские принципы, на которых строятся персонажи, их развитие и поступки.

Погрузитесь в мир, созданный легендарным Масаси Кисимото, еще глубже, и у вас появится возможность понять:

– Почему Наруто никогда не сдается?

– Каким принципам он следует, преодолевая все трудности на своем пути?

– Какие уроки несет в себе история Саске?

«Философия Наруто» позволит взглянуть на уже прекрасно знакомых персонажей совершенно по-новому. Арно Джахан тонко анализирует приключения знаменитого ниндзя и остальных персонажей, раскрывая философские послания саги. Откройте для себя «Наруто» с совершенно новой стороны! Книга позволит познакомиться с философией через призму популярной культуры и позволит лучше понять любимый сериал.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Яркий, живой диалог героев – основа драматического произведения, мощный двигатель сюжета и лучший инструмент раскрытия авторского замысла. Но искусство создания диалога таит в себе много ловушек, в которые часто попадают не только начинающие, но и опытные писатели и драматурги.

Книга Линды Сегер и Джона Рейни поможет вам избежать этих ловушек. Вы познакомитесь не только с ценными советами о том, как вложить в уста героев те самые единственные и неповторимые реплики, но и с грубыми ошибками в написании диалогов, которые сведут на нет все попытки создать героев, которым поверит зритель. Все советы сопровождаются показательными примерами из пьес, экранизаций и кинофильмов. Книга будет интересна авторам, работающим в любом жанре, и независимо от уровня мастерства– как новичкам, так и опытным профессионалам.

Хорошие писатели стремятся к тому, чтобы диалог выглядел как обычный спонтанный разговор. Однако никакой разговор в художественной литературе не рождается у писателя спонтанно.

Книга Линды Сегер и Джона Рейни поможет вам избежать этих ловушек. Вы познакомитесь не только с ценными советами о том, как вложить в уста героев те самые единственные и неповторимые реплики, но и с грубыми ошибками в написании диалогов, которые сведут на нет все попытки создать героев, которым поверит зритель. Все советы сопровождаются показательными примерами из пьес, экранизаций и кинофильмов. Книга будет интересна авторам, работающим в любом жанре, и независимо от уровня мастерства– как новичкам, так и опытным профессионалам.

Идеальный диалог несет массу информации о персонаже. Бесчисленные слои – психология, происхождение, образование, жизненный опыт – можно раскрыть, совершенно их не описывая, исключительно посредством диалога.

Для кого

Для начинающих и опытных литературных авторов, в первую очередь для сценаристов кино и телевидения, а также тех, кто хочет таковыми стать.