Слово в современных текстах и словарях

| Автор: | Леонид Петрович Крысин |

| Жанр: | Языкознание |

| Серия: | Studia philologica |

| Год: | 2008 |

| ISBN: | 978-5-9551-0175-0 |

Книга посвящена процессам, происходящим в русском языке на рубеже XX—XXI веков. Она представляет собой собрание очерков, объединенных по тематическому принципу.

Первая часть книги – это очерки об иноязычных заимствованиях, их свойствах, их взаимоотношениях с исконной русской (или ранее заимствованной) лексикой, их «поведении» в языке, о способах и формах описания иноязычных слов и специальных терминов в современных толковых словарях.

Вторая часть содержит статьи, посвященные литературной норме – ее природе, соотношению ее, с одной стороны, с системными возможностями языка, а с другой – с узусом, речевой практикой. Идет речь здесь и о типичных отклонениях от нормы и своего рода «точках роста» среди таких отклонений, то есть явлениях, в которых просматриваются не просто ошибки, а зарождение определенных тенденций развития на том или ином участке литературного языка.

В третьей части помещены краткие заметки о словах – об истории их появления в нашем языке, особенностях их формы и значения, сферах употребления, нормативном статусе.

Книга предназначена для филологов-русистов, для студентов и аспирантов филологических факультетов университетов, а также для всех, кого интересует современное состояние нашего языка.

Скачать книгу Слово в современных текстах и словарях бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Книга посвящена изучению лингвистических идей, содержащихся в трудах выдающихся отечественных ученых ХХ в. Михаила Михайловича Бахтина и Валентина Николаевича Волошинова, прежде всего получившей мировую известность книге «Марксизм и философия языка» (1929). Рассматривается место книги и примыкающих к ней статей в мировой науке о языке того времени, ее отношение к ведущим в те годы школам и направлениям мировой и отечественной лингвистики.

Подробно исследуются полемика авторов книги с концепциями Ф. де Соссюра и К. Фосслера и их собственная теоретическая концепция языка и высказывания. Особо рассмотрен вопрос о роли марксизма в языкознании. Изучены история написания книги и примыкающих к ней статей, их оценки современниками. Исследованы также более поздние работы М. М. Бахтина 30—60-х гг., изучены их сходства и различия с книгой «Марксизм и философия языка», рассмотрены предложенные Бахтиным концепции стратификации языка, речевых жанров, диалога. В последней главе определяется значение идей В. Н. Волошинова и М. М. Бахтина для современной науки, рассмотрены идеи некоторых ученых, в той или иной степени продолжающих заложенную ими традицию.

Христианские традиции отечественной культуры обусловили особое «избирательное сродство», которое ее наиболее глубокие представители осознавали по отношению к Блезу Паскалю, выдающемуся французскому ученому и мыслителю XVII столетия. На основе систематизации разнообразных материалов (в том числе архивных, малоизвестных и не публиковавшихся ранее) в книге характеризуются принципиальные факты, значимые связи, различные пути воздействия творчества и личности Паскаля на мировоззрение и литературную деятельность русских философов и писателей трех последних веков, а также раскрывается их генетическая и типологическая общность с далеко отстоящим по времени единомышленником.

Прослеживая движение основных этапов биографии Паскаля от «науки» к «религии» и знакомясь с печатаемыми в приложении его «Мыслями», читатель имеет возможность точнее и вернее оценить своеобразие индивидуального восприятия тем или иным русским философом или писателем своего французского предшественника.

Первостепенным компонентом культуры каждого народа является языковая культура, в которую входят использование языка в тех или иных сферах жизни теми или иными людьми, особенности воззрений на язык, языковые картины мира и др. В книге рассмотрены различные аспекты языковой культуры Японии последних десятилетий. Дается также критический анализ японских работ по соответствующей тематике. Особо рассмотрены, в частности, проблемы роли английского языка в Японии и заимствований из этого языка, форм вежливости, особенностей женской речи в Японии, иероглифов и других видов японской письменности. Книга продолжает серию исследований В. М. Алпатова, начатую монографией «Япония: язык и общество» (1988), но в ней отражены изменения недавнего времени, например, связанные с компьютеризацией.

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Монография посвящена историографическому анализу с позиций современной лингвистики научного наследия Женевской школы – одного из ведущих направлений языкознания XX века, оказавшего значительное влияние на развитие науки о языке и не утратившему свою значимость. Дается всесторонняя оценка научного наследия Женевской школы, определено ее место в истории языкознания, установлены объединяющие начала, дающие основание признать эту школу самостоятельным научным объединением.

Концепция Женевской школы анализируется не только на основе канонического текста «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра, но и с широким привлечением его рукописных источников, архивных материалов, документальных источников.

Вводятся в научный оборот недостаточно представленные в существующих работах составляющие научного наследия Женевской школы – теория языкового знака, грамматическое учение, семиологическая концепция и новый массив данных – соссюрологические исследования, материалы научных фондов.

Ввиду широты проблематики научного наследия Женевской школы оно представляет интерес для специалистов по разным разделам науки о языке: истории и теории языкознания, грамматике и стилистике, лингвистике текста, прагмалингвистике и когнитивной лингвистике.

В монографии представлено целостное семантико-прагматическое описание категории вида – философски и прагматически наиболее значимой категории русской грамматики, отражающей наиболее кардинальные аспекты устройства мира и его отражения и интерпретации в уме человека, говорящего и мыслящего на русском языке. Особое внимание уделено выявлению и описанию инвариантных (прототипических) значений совершенного и несовершенного видов и их мотивационных связей с частными значениями видов. Рассмотрены во взаимной связи и обусловленности все основные значения и типизированные употребления совершенного и несовершенного видов, составляющие в совокупности видовую систему, исследована взаимосвязь и взаимная обусловленность всех основных содержательных аспектов видовых форм: собственно семантики, прагматики, функции в дискурсе, коммуникативной функции, актуального членения (коммуникативной перспективы) и референции видовых форм, включающих их глагольных групп и высказываний в целом.

В книге собраны статьи, написанные в разное время (начиная с 60-х годов), но посвященные в какой-то мере одной теме – основным моментам развития французской литературы эпохи Возрождения и Семнадцатого столетия (то есть особенностям и закономерностям протекания литературного процесса).

Здесь есть статьи обобщающего характера, статьи, посвященные творческому пути крупнейших представителей литературы этого времени (Вийон, Рабле, Ронсар, Агриппа д'Обинье, Корнель и др.), проблемам переходных эпох и некоторым частным вопросам, важным для характеристики движения литературы на протяжении более чем двух веков.

В книге на основе единого подхода дискурсного анализа исследуются риторические принципы и механизмы текстообразования в современной массовой газете и в современном романе. Материалом для анализа выступают, с одной стороны, тексты «Комсомольской правды», с другой стороны, роман Виктора Пелевина «Generation “П”». В книге также рассматриваются проблемы общей типологии дискурсов. Работа адресована литературоведам, семиологам и исследователям текста.

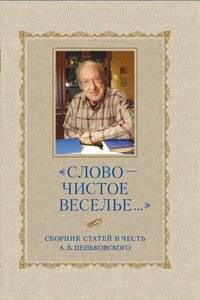

Сборник посвящен 80-летию Александра Борисовича Пеньковского, многогранная научная деятельность которого обнимает многие области языкознания и филологии, от диалектологии и фонетики до семантики наречий, художественной антропонимики, словаря Пушкина и Пушкинской эпохи. Разнообразие проблематики публикуемых статей отражает широту научных интересов юбиляра. Ею же продиктовано структурно-тематическое членение разделов: слово и смысл, изучение художественного текста и поэтика, семиотика и герменевтика, грамматика и семантика, фонетика и диалектология. Книга в целом представляет широкий диапазон авторских концепций, многие из которых, по признанию самих авторов, были стимулированы работами и докладами А.Б.Пеньковского.

В соответствии с пожеланием авторов тексты статей публикуются в авторской редакции.

Данная книга, являющаяся непосредственным продолжением нашей совместной работы: Г. Г. Амелин, В. Я. Мордерер «Миры и столкновенья Осипа Мандельштама» (М.: Языки русской культуры, 2000), посвящена русской поэзии начала XX века. Имманентные анализы преобладают. Однако есть и общая интертекстуальная топика. Три главных героя повествования – Хлебников, Мандельштам и Пастернак – взяты в разрезе некоторых общих тем и глубинных решений, которые объединяют Серебряный век в единое целое, блистательно заканчивающееся на Иосифе Бродском в поэзии и Владимире Набокове в прозе.

«Письма о русской поэзии» рассчитаны на философов, литературоведов и всех, кто интересуется русской поэзией.

Данная монография посвящена ранее не описанному в языкознании полностью пласту языка – партикулам. В первом параграфе книги («Некоторые вводные соображения») подчеркивается принципиальное отличие партикул от того, что принято называть частицами. Автор выявляет причины отталкивания традиционной лингвистики от этого языкового пласта. Демонстрируется роль партикул при формировании индоевропейских парадигм. Показано также, что на более ранних этапах существования у славянских языков совпадений значительно больше. Поэтому, например, древнерусский ближе к старославянскому (не только по составу, но и по «частицеобильности»), чем современный русский. Наконец, существенен и тот факт, что в одном языке партикулы сохраняются только во фразеологизмах, а в других – употребляются свободно. Широко используются работы классиков языкознания: Ф. Боппа, Б. Дельбрюка, К. Бругманна, Ф. Шпехта и др., а также работы самых последних лет.

В книге собраны статьи, написанные в разное время (начиная с 60-х годов), но посвященные в какой-то мере одной теме – основным моментам развития французской литературы эпохи Возрождения и Семнадцатого столетия (то есть особенностям и закономерностям протекания литературного процесса).

Здесь есть статьи обобщающего характера, статьи, посвященные творческому пути крупнейших представителей литературы этого времени (Вийон, Рабле, Ронсар, Агриппа д'Обинье, Корнель и др.), проблемам переходных эпох и некоторым частным вопросам, важным для характеристики движения литературы на протяжении более чем двух веков.

В книге изучается феномен непрямого выражения смысла в языке. Сопоставляются различные толкования этого явления в русском символизме, феноменологии, лингвистике, семантике, аналитической философии, структурализме, теориях референции, тропологии, нарратологии, деконструктивизме и др. Выявляются и анализируются разнообразные конкретные способы непрямого выражения смысла: расщепленная, отсроченная, непрямая референция; двуголосие, полифония, антиномические конструкции; расшатывание акта именования, символ и метафора; ингенциональные и аттенциональные сцепления, модальные и тональные сдвиги; смещения и наслоения фокусов внимания, расщепление «я» говорящего на частные «голоса», их попеременные смены, чередования и наложения; саморедукция авторского голоса и ее степени, стадия инсценированной «смерти автора» и т. д. Производится попытка свести эти и другие формы непрямой передачи смысла в единое концептуальное пространство в рамках «феноменологии непрямого говорения». Обосновьшается версия «феноменологии непрямого говорения», в рамках которой эти и другие формы непрямой передачи смысла сводятся в единое концептуальное пространство.

Для филологов, философов, широкого круга читателей.

Пособие предназначено для студентов первого курса неязыковых колледжей, приступающих к изучению иностранного языка. Целью данного пособия является пополнение словарного запаса в рамках базовой лексики, а так же отработка фонетических и интонационных навыков студентов под руководством опытного преподавателя.

Книга рассчитана на детей, умеющих читать по-русски и по-турецки и может быть использована для занятий с ребёнком/ группой детей дома и в детских учреждениях. Занимаясь по ней ребёнок будет совершенствовать навыки чтения и письма на русском и турецком языках; изучит числительные до десяти, цвета, одежду, части тела, внешний вид и возраст человека; научится описывать людей и природу, составляя небольшие рассказы. Учебник может быть использован для подготовки ребёнка к турецкой школе.

Имя Мориса Бетца (1898–1946), блестящего французского писателя и переводчика, неразрывно связано с творчеством Райнера Мария Рильке, одного из величайших лириков XX века. В своей книге «Живой Рильке», написанной под впечатлением от незабываемых встреч с поэтом весной и летом 1925 года, Бетц воскрешает в памяти множество мест, событий и людей, связанных с Рильке: Толстой и Горький, Поль Валери и Роден; Париж, Ясная Поляна, Мюзот… Настоящая публикация включает избранные главы из этой книги.

Данное методическое пособие направлено на помощь преподавателям, научным сотрудникам и просто интересующимся языковыми корпусами. В гайде расписаны детальные шаги по освоению корпусов русского, английского и немецкого языков. Даны рекомендации и упражнения по использованию языковых корпусов при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по языкам. Приятного чтения!

Очередное эссе из серии «Неизвестные в России японские детективы». Структурный разбор романа «Искры далёкого пламени» самого глубокого психолога среди современных японских авторов детективного жанра Сидзукуи Сюсукэ. Роман был издан в 2003 году, одно из ранних произведений автора. В 2005 году по мотивам книги вышла односерийная дорама с актрисой Хара Сатиэ в главной роли, в 2016 – многосерийный сериал.

В юношестве часто искал рифму к задуманному слову, чтобы суметь выразить смысл и определённую мысль. Не всегда получалось, чтобы понравилось, – найти главное слово в рифму с желаемым смыслом. Не все гениальны, как Есенин, Лермонтов, Пушкин, Блок и многие другие поэты, но и они желают выразить мысли, душевные порывы красивее, чем умеют. Главное – научиться создавать великолепные образы. Если такой дар есть, остальное приложится. Надеюсь, этот сборник поможет раскрыть в себе Ваше дарование.

Учебное пособие рассчитано на владеющих турецким языком не ниже среднего уровня и временно или постоянно проживающих в Турции.В нем освещены повседневные ситуации, с которыми люди постоянно сталкиваются в стране. Диалоги содержат разговорные фразы и фразеологические обороты, которые помогут легко общаться и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.Пособие содержит 27 тематических диалогов, каждый из которых сопровождается словарем.

Цель данного пособия – помочь обучающимся 9 классов развить навыки говорения для успешной сдачи итогового экзамена по английскому языку в формате ОГЭ. Цель задания – построить связное монологическое высказывание на определённую тему с опорой на план. Данное пособие также поможет расширить словарный запас обучающихся и усовершенствовать устную речь в пределах разговорных и грамматических тем, предусмотренных программой 5 – 9 классов общеобразовательных школ.

«Начни говорить красиво на казахском» – это не просто учебник, а эмоциональное путешествие в глубину языка. Он создан для тех, кто уже говорит на казахском, но хочет выражаться тоньше, богаче, выразительнее. Этот том посвящён фразеологизмам, связанным с эмоциями и чувствами. Здесь вы найдёте яркие и образные выражения о вдохновении, печали, любви, тревоге, радости и внутренней борьбе. Каждый фразеологизм – это мост между словом и чувством, между речью и молчанием.

Как русский мат проникал в литературу – от классиков до современников? Почему одни ругательства табуированы, а другие превращаются в эвфемизмы? Как меняется обсценная лексика под влиянием законов и Интернета? И почему, несмотря на все запреты, русский язык без мата – уже не совсем русский?

Как устроен этот пласт языка и почему он так прочно вплетен в нашу речь, рассказали доктора филологических наук Анатолий Баранов и Дмитрий Добровольский.