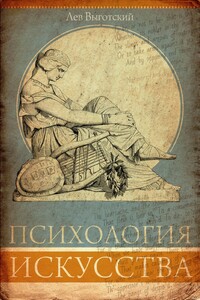

Психология искусства. Анализ эстетической реакции

| Автор: | Лев Семенович Выготский (Выгодский) |

| Жанры: | Искусствоведение , Общая психология |

| Серия: | Тайны науки |

| Год: | 2018 |

| ISBN: | 978-5-17-106381-8 |

Диссертацию на тему психологии искусства Лев Выготский защитил еще в 1925 году, книга же увидела свет только в 1965-м, через 31 год после того, как не стало автора. В следующие 20 лет работа была переведена на венгерский, японский, английский, испанский, итальянский, румынский, немецкий и чешский языки: оригинальность и вневременной характер исследования оценили специалисты по всему миру.

«Психология искусства» – это попытка осознать еще одну грань в первую очередь литературного творчества, грань пунктирную и предстающую лишь проницательному взгляду. Она обозначает движение души наблюдателя как ответ на сообщение автора, как реакцию на систему образов, семиотику художественного произведения.

Текст монографии воспроизводится по пятому изданию, заново сверенному с оригиналом. Комментарий Вячеслава Всеволодович Иванова приводится в том объеме, в каком был впервые опубликован во втором издании.

Скачать книгу Психология искусства. Анализ эстетической реакции бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Уайлдер Пенфилд (1891–1976) – один из наиболее оригинальных нейрохирургов своего времени, определивший методологию этого направления медицины на многие годы. Врач, которого современники называли даже «величайшим из всех канадцев», посвятил годы изучению текущих в мозге процессов – в попытке объяснить феномен человеческого сознания, человеческой души. Размышления над этой темой и выводы, к которым пришел практикующий врач и ученый по итогам многих исследований, будучи уникальными, не теряют актуальности по сей день.

Автор, приводя сугубо научные факты, рассуждает о галлюцинациях и дежавю, делится опытом общения со своими пациентами, для которых он выступал также психологом и психиатром.

Научный метод итальянского психиатра и новатора криминалистики Чезаре Ломброзо не нашел поддержки у современных ученых, однако проблема гениев и безумцев актуальности не утратила. Как современник множества выдающихся личностей – художников и писателей, ученых и правителей, – Ломброзо излагает оригинальный взгляд на окружавшую его интеллектуальную среду и предлагает множество смелых гипотез, подкрепляя каждую вполне достоверными фактами. Как историк, автор представляет кропотливо подобранные доказательства из биографий тех знаменитостей, с кем разминулся во времени.

Эта книга – приглашение к диахроническому спору о природе гения.

Габриэль Сеайль (1852–1922) – французский историк философии и живописи, профессор Сорбонны, автор нескольких работ по эстетике, социологии и философии морали, имевших авторитет на рубеже XIX и XX веков. Опираясь на весь доступный и систематизированный им корпус сведений о Леонардо да Винчи, автор рассуждает о вкладе этого универсального человека в науку, приводя множество цитат из рукописей мастера. Последние он помещает в контекст современной ему ноосферы и сопровождает подробными комментариями.

Основную часть предваряет биография Леонардо, опирающаяся на жизнеописание Джорджо Вазари и другие, менее известные источники, не доступные на русском языке.

Всестороннее исследование, не утратившее актуальности по сей день, приводится в современной орфографии. Все ссылки на сторонние издания сохранены.

Классический труд Льва Семеновича Выготского «Педология подростка» исследует и изучает развитие ребенка в подростковом периоде в условиях комплексного подхода, практически направлен на диагностику психического развития. Книга Выготского, наряду с исследованиями Жана Пиаже, совершила переворот в психологии развития. Сам Выготский отмечал, что детская психология многие десятилетия не умела найти ни одного существенного признака, который отличал бы восприятие ребенка от восприятия взрослого, и указывал на содержание процессов развития в этой области. Выготский постулировал основные ключевые положения, которые сформировали понятийный аппарат психологии развития, возрастной психологии и педагогической психологии. Он сделал акцент на то, что развиваются не только навыки и психологические функции ребенка (внимание, память, мышление) – в основе психического развития лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. Книга является базовой в подготовке психологов, педагогов.

Перед вами работа, ставшая классикой отечественной психологии. Сам автор, основатель культурно-исторической теории Лев Семенович Выготский, охарактеризовал ее как «психологическое исследование одного из труднейших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психологии – вопроса о связи мышления и речи».

Он обосновал новизну и революционность своей работы в следующих моментах:

• экспериментальное установление того факта, что значения слов развиваются в детском возрасте, и определение основных ступеней в их развитии;

• раскрытие своеобразного пути развития научных понятий ребенка по сравнению с его спонтанными понятиями и выяснение основных законов этого развития;

• раскрытие психологической природы письменной речи как самостоятельной функции речи и ее отношения к мышлению;

• экспериментальное раскрытие психологической природы внутренней речи и ее отношения к мышлению.

Книга, которую вы держите в руках, полностью воспроизводит последнее прижизненное издание Л. С. Выготского, опубликованное в 1934 году.

Исследование является базовой для изучения студентами психологических факультетов и многих других гуманитарных направлений.

«Психология искусства» – фундаментальный труд Льва Выготского, оказавший влияние на множество научных дисциплин в XX веке. На заре становления советской психологии Выготский выпускает этот труд, предлагая читателю самостоятельно расставить акценты в названии; книгу можно изучать как психологию искусства, а можно как психологию искусства. И оба подхода позволят читателю раскрыть для себя уникальный взгляд на природу человека и его окружения. Лев Выготский подходит к произведению искусства как психолог, а к психологическим феноменам – как изощренный знаток эстетики, что дает революционный с методологической точки зрения синтез, уникальность которого восхищает читателей до сих пор.

Издание сопровождается вступительной статьей доктора фил. наук Александра Маркова.

Лев Выготский – классик отечественной психологии. Он первым начал исследовать высшие психологические функции и создал концепцию «нового человека».

«Мышление и речь» – посмертный сборник работ Выготского. Исследуя причины кризиса в психологии, возникшего вначале прошлого века, Л.С. Выготский обнаружил, что существующие концепции развития психики строятся на ошибочном подходе, который он назвал натуралистическим. Такой точке зрения Выготский противопоставил свою культурно-историческую концепцию развития психики.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Эта книга была написана молодым, но быстро завоевавшим авторитет у коллег и читателей психологом Львом Семеновичем Выготским, чья научная деятельность пришлась на первую треть XX века, когда активно создавались новые теории и даже целые направления в психологии. Сейчас труды Л. С. Выготского – признанная классика. Ученый-материалист, он стремится объяснить истинную художественность, высокий уровень произведения неразрывной связью с реальностью. Анализируя особенности текста, он выстраивал логику читательской реакции, внутренней деятельности, вызванной этим текстом, постигал связь между формой и содержанием. Несмотря на солидный возраст этой работы, она не утратила актуальности, так как отражает объективные процессы в искусстве и его восприятии.

Книга выдающегося советского ученого Л. С. Выготского «Психология искусства» вышла первым изданием в 1965 г., вторым – в 1968 г. и завоевала всеобщее признание. В ней автор резюмирует свои работы 1915–1922 годов и вместе с тем готовит те новые психологические идеи, которые составили главный вклад Выготского в науку. «Психология искусства» является одной из фундаментальных работ, характеризующих развитие советской теории и искусства. Книга рассчитана на специалистов – эстетиков, психологов, искусствоведов, а также на широкий круг читателей.

Перед вами работа, ставшая классикой отечественной психологии. Сам автор, основатель культурно-исторической теории Лев Семенович Выготский, охарактеризовал ее как «психологическое исследование одного из труднейших, запутаннейших и сложнейших вопросов экспериментальной психологии, – вопроса о связи мышления и речи».

Книга, которую вы держите в руках, полностью воспроизводит последнее прижизненное издание Л. С. Выготского, опубликованное в 1934 году.

Исследование является базовым для изучения студентами психологических факультетов и многих других гуманитарных направлений.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

В книге «Кое-какие отношения искусства к действительности» собраны работы, объединенные интересом к репрезентационному ресурсу современного искусства. К тому, как оно выстраивает отношения с жизнью, улавливает дух времени, ощущает себя при смене социальных контекстов, реагирует на идейную и событийную фактуру реальности.

Как критик и интерпретатор, автор обладает редким даром вживания в конкретику художественного процесса. Его конек – портретная эссеистика. «Словоохотливый взгляд» (Бланден Кригель) автора побуждает зрителя к самостоятельной навигации в пространстве современного искусства.

Издание посвящено жизни и творчеству Николая Рериха, художника редкого дарования, который сумел утвердить в живописи свой оригинальный пластический язык и обогатить теорию цвета собственным пониманием и практическим опытом. Критики считали его художником, «непохожим ни на кого». Рериху удалось соединить в себе рассудочность учёного, выразительность живописца, проникновенность литератора и прозорливость провидца. Он, во многом, так и остался загадкой – как для тех, кто находился с ним в непосредственном общении, так и для тех, кто не имел такой возможности, но пытался осмыслить его феномен. Мы не ставим задачей разрешить эту загадку, но предоставляем фактический материал, свидетельства и суждения современников, чтобы читатель смог самостоятельно оценить вклад Николая Рериха в мировую культуру и развитие общественной мысли, а также осознать значение и масштаб его личности.

«Подслушать у музыки», следуя строке и желанию Анны Ахматовой, можно самое главное. Опору жизни, основу для своего видения мира усматривают в ней и те наши потрясающие современники, с которыми разговаривал автор этой книги. Писателю Андрею Битову «музыка построила душу». Для поэта Иосифа Бродского – «лучший учитель композиции», для бессменного директора ГМИИ им. Пушкина И. А. Антоновой – «самый таинственный, глубоко проникающий, всеобщий, абстрактный вид искусства»; для хранителя «Михайловского» Семена Гейченко, «в настоящей музыке – опыт благородства человеческого», раввина А. Шаевича – «громадный потенциал духовности… в ней великая мудрость!». И. Дыховичный заметил «трагизм несоответствия одинокой, непостижимой красоты музыки и реальности», архитектор А. Чернихов видит ее «камертоном эстетическим, нравственным», а нейролингвист Татьяна Черниговская уверена, что у занимающихся и слушающих музыку «улучшается качество нейронной сети, пластичность мозга». Книгу пронизывают сквозные линии, звуковые и философские, перекрещивающиеся тропинки смыслов; по ним так интересно следовать…

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Откуда появилась традиция украшать ёлку на Новый Год? Какими были игрушки в Царской России и СССР? Какие воспоминания у людей остались от их новогодних украшений? Данный сборник спешит ответить на эти вопросы!В нем собраны истории людей о своих новогодних игрушках с фотографиями. А также прописаны: стили украшения ёлки, кто ввел традицию наряжать ель в России и причем тут Йоль и Коляда.

Игорь Викторович Долгополов (1917–1991) – заслуженный деятель искусств РСФСР, искусствовед, писатель, просветитель, главный художник самого популярного в советское время журнала «Огонек». Ученик А. Дейнеки, он был личностью поистине масштаба Джорджо Вазари, человеком, всю жизнь создававшим единый образ мирового искусства. Его очерки о великих творцах, собранные позже в книги «Мастера и шедевры», при жизни автора печатались огромными тиражами.

Написанные в легком стиле, с необыкновенным чутьем и подлинным талантом, они представляли собой увлекательные рассказы, в которых ярко раскрывались характеры и творческая манера художников, подробно описывались их всемирно известные полотна. В настоящей книге читатель встретится с импрессионистами, а также их предтечами и последователями. Это Эжен Делакруа, Жан Франсуа Милле, Оноре Домье, Эдуард Мане, Фредерик Базиль, Эдгар Дега, Пьер Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Антуан Бурдель. Издание дополняет биографическая статья, посвященная Игорю Долгополову, а также репродукции его собственных живописных и графических работ.

Михаил Ефимович Швыдкой – министр культуры РФ (2000–2004), дипломат, искусствовед, телеведущий («Культурная революция», «Приют комедиантов», «Агора», «Жизнь прекрасна»). Председатель ВГТРК (1998–2000). Художественный руководитель Московского театра мюзикла. С 2008 года – Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному и культурному сотрудничеству.

Настоящая книга охватывает самые яркие и важные события жизни нашей страны за последние пятнадцать лет. Нашла свое отражение в ярких заметках автора и атмосфера нового века России на международной арене. М. Швыдкой создал точный портрет времени и человека в нем. Его героями стали Алексей Баталов и Питер Брук, Олег Табаков и Марлен Хуциев, Галина Волчек и Александр Калягин, Ирина Антонова и Марина Лошак, Эдвард Радзинский и Михаил Жванецкий, Михаил Пиотровский и Игорь Костолевский…

Театральные сезоны в Москве и Петербурге, юбилеи «Эрмитажа» и «Мосфильма», знаковые выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Историческом музее, год Германии в России, вручение премии «ТЭФИ», Фестиваль российской культуры в Японии и многое другое найдет читатель в настоящей книге.

Автор приглашает нас на разговор о недавнем прошлом и настоящем – интригующий, страстный и подлинный.

Предлагаемая вниманию книга о пушкинском творчестве «Языком Истины свободной…» выстроена как свободная исследовательская импровизация, в которой читатель может найти различные по жанру и темам опыты. Одни из них, например, «Эллинские архетипы в творческом мире Пушкина, смыслопорождающая роль „чужого“ слова», «Смертные боги: Шекспир и Пушкин», «„Тайная свобода“ поэта в интерпретации мировой поэтологии», «Жизнетворческий сюжет в пушкинской статье о Шатобриане», «Архип Савельич и его литературные наследники», наконец, «Первые изображения Пушкина в русском визуальном искусстве», публикуются впервые, остальные главы «Диалог Пушкина с Данте», «Мастерская острословов: Пушкин и Шамфор», «Автобиографический метатекст статьи Пушкина „Александр Радищев“», «„Твои догадки сущий вздор…“. К истории несостоявшейся дуэли Ф. И. Толстого-Американца и А. С. Пушкина» и некоторые другие были напечатаны в книге 2016 года «Пушкин ad marginem». Это новая книга для всех, для кого Пушкин – тайна на всю жизнь.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Статья посвящена разбору творчества выдающегося отечественного

живописца А.В. Тыранова (1807-1859) в свете новой находки его позднего автопортрета 1855-1859 годов. Имя А.В. Тыранова слишком долго находилось на периферии истории отечественной живописи. И дело не только в том, что он незаслуженно забыт; дело в том, что он неверно понят. Во многом, причиной этому стали давние искусствоведческие споры "венециановцев" и "брюлловцев", сторонников демократизма и сторонников декоративности в живописи. Результатом такой одномерности и линейности стало то, что

творчество А.В. Тыранова до сих пор все еще остается малоизученным. Многие его картины не найдены, а найденные ошибочно приписываются другим художникам. Часть же из известных вовсе не атрибутирована. Все это показывает, насколько "запущенным", с исторической точки зрения, выглядит сегодня его наследие, дошедшее до нас. А посему настало время более серьезно и внимательно отнестись к его творческому наследию.