Переводы

| Автор: | Марина Ивановна Цветаева |

| Жанр: | Русская классика |

| Серия: | Марина Цветаева. Собрание сочинений в 7 томах (`Терра`) |

| Год: | 1997 |

| ISBN: | 5-300-01323-4 |

«Кто нам сказал, что всё исчезает?

Птицы, которую ты ранил,

Кто знает? – не останется ли ее полет?

И, может быть, стебли объятий

Переживают нас, свою почву…»

Скачать книгу Переводы бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Знаменитый детский психолог Ю. Б. Гиппенрейтер на своих семинарах часто рекомендует книги по психологии воспитания. Общее у этих книг то, что их авторы – яркие и талантливые люди, наши современники и признанные классики ХХ века. Серия «Библиотека Ю. Гиппенрейтер» – и есть те книги из бесценного списка Юлии Борисовны, важные и актуальные для каждого родителя.

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) – русский поэт, прозаик, переводчик, одна из самых самобытных поэтов Серебряного века.

С необыкновенной художественной силой Марина Цветаева описывает свои детские годы. Можно сказать, что в тексте ее воспоминаний слились два таланта: талант очарованного миром ребенка – и талант выдающегося художника, сумевшего выразить в словах ранний уникальный детский опыт.

Сколько слов, стихов, песен сложено о любви! Чувстве, которое близко людям всех поколений, чувстве, которое будоражит кровь и разум, чувстве, которое рождает потрясающие по своей силе строки и метафоры… Любовная лирика – пожалуй, один из самых красивых жанров, по сути это сама жизнь, переданная автором в образах и строфах. Именно со стихотворений о любви чаще всего начинается творческий путь поэта, становление его рифмы и слога. XIX–XX вв. подарил нам прекрасные образцы любовной лирики: стихотворения М. Лермонтова и Ф. Тютчева, А. Блока и К. Бальмонта, М. Цветаевой и А. Ахматовой и многих других. Их строфы стали романсами и песнями, разлетелись на цитаты, вырастили поколение людей, влюбленных в поэзию и литературу. В этом сборнике собраны знаковые стихи о любви тринадцати авторов, которые подарили русской и мировой литературе настоящие поэтические шедевры.

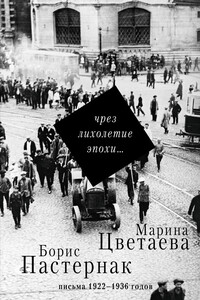

Письма Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это настоящий роман о творчестве и любви двух современников, равных по силе таланта и поэтического голоса. Они познакомились в послереволюционной Москве, но по-настоящему открыли друг друга лишь в 1922 году, когда Цветаева была уже в эмиграции, и письма на протяжении многих лет заменяли им живое общение. Десятки их стихотворений и поэм появились во многом благодаря этому удивительному разговору, который помогал каждому из них преодолевать «лихолетие эпохи».

Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодия и тональность которого меняется в зависимости от переживаний его исполнителей. Это песня на два голоса. Услышав ее однажды, уже невозможно забыть, как невозможно вновь и вновь не возвращаться к ней, в мир ее мыслей, эмоций и свидетельств о своем времени.

«Одна – здесь – жизнь» – лучшие произведения художественной прозы Марины Ивановны Цветаевой. Будучи до конца верной прошлому, она писала только о том, что сама видела, помнила, переживала.

Марина Цветаева пишет о родителях – матери, талантливой пианистке М.А.Мейн и отце, создателе Музея И.В.Цветаеве, о современниках-поэтах – «беспутном» и «совершенно неотразимом» Бальмонте, «герое труда» Валерии Брюсове, «живом» и «похожем» Мандельштаме, «миросозерцателе» и мистификаторе Максе Волошине, «беззащитном от легенд» Андрее Белом; об актрисе Сонечке Голидей, с которой поэта связывала теплая дружба.

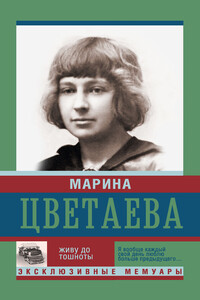

«Живу до тошноты» – дневниковая проза Марины Цветаевой – поэта, чей взор на протяжении всей жизни был устремлен «вглубь», а не «вовне»: «У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нём и не бываю». Вместив в себя множество человеческих голосов и судеб, Марина Цветаева явилась уникальным глашатаем «живой» человеческой души. Перед Вами дневниковые записи и заметки человека, который не терпел пошлости и сделок с совестью и отдавался жизни и порождаемым ею чувствам без остатка: «В моих чувствах, как в детских, нет степеней».

Марина Ивановна Цветаева – великая русская поэтесса, чья чуткость и проницательность нашли свое выражение в невероятной интонационно-ритмической экспрессивности. Проза поэта написана с неподдельной искренностью, объяснение которой Иосиф Бродский находил в духовной мощи, обретенной путем претерпеваний: «Цветаева, действительно, самый искренний русский поэт, но искренность эта, прежде всего, есть искренность звука – как когда кричат от боли».

Эта книга объединяет произведения А. С. Пушкина и М. И. Цветаевой, представителей Золотого и Серебряного века русской литературы. Но здесь они выступают как историки, ни на секунду не переставая быть теми, кем были, – величайшими поэтами. Отсюда – синтез науки и искусства, историческая достоверность и яркость повествования. В центре внимания такой феномен отечественной истории, как бунт. Каковы его глубинные истоки? Почему важно осмыслить русский бунт, опираясь на характер и ценности эпохи, его породившей? Так ли уж он бессмыслен? Возможен ли русский бунт сегодня? На эти и многие другие вопросы поможет ответить очерк В. Я. Мауля, основанный на многочисленных документах и исследованиях.

Для широкого круга читателей.

Через короткую сказку раскрывается символический язык сказки. Тайна сказки привлекает, ее мы чувствуем. Прописывая образы героев и символов, мы приглашаем заглянуть в потаённое себя самих через сказку, увидеть сакральную глубину. Читая ребенку сказку сразу на двух языках, вы даете ему возможность чувствовать главное в незнакомом языке, брать новый язык в обход ума и легко познавать истины жизни. Книга удобна для обучения языку и незаменима для детей, у кого с рождения в семье сразу два языка. Серия сказок для детей. Благодаря краткости сказки доступны для самого раннего возраста. Для взрослого ума дан вариант интерпретации сакральных смыслов. Сказка рассказана также в коуч-формате для познания себя в тонких измерениях. Словарь образов и символов очищает зрение и привлекает к размышлению о привычных вещах в своей жизни, важность которых мы перестали замечать.

Константин Николаевич Батюшков – один из основоположников и ключевых представителей русской романтической традиции начала XIX века. Его творчество оказало влияние даже на Александра Сергеевича Пушкина.

Его поэзия стала отправной точкой для многих других поэтов и писателей, которые ей вдохновлялись. Наравне с другими великими он смог изменить русскую поэтическую речь и придать языку такую гибкость и гармонию, каких прежде не знала отечественная поэзия.

Мастерство и красота формы, неожиданность и чистота языка, совершенство стиля – главное достоинство стихотворений Батюшкова.

«Красный цветок» – один из наиболее известных рассказов Гаршина. Герой его, психически больной человек, борется с мировым злом, воплотившимся в красном цветке в саду психиатрической больницы.

В сборник также вошли: единственное крупное произведение писателя – повесть «Надежда Николаевна»; рассказы, посвященные войне: «Четыре дня», «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова» – и другие произведения.

Повесть «Записки из Мертвого дома» во многом автобиографична. В ней Федор Достоевский (1821–1881) художественно осмыслил четыре года каторги в Омском остроге, куда был сослан по делу петрашевцев.

Произведение рассказывает о жизни арестантов, их характерах, судьбах и внутреннем мире. Через взгляд главного героя, дворянина Александра Горянчикова, осужденного за убийство жены, читатель знакомится с суровой реальностью каторжного быта. Насилие здесь становится нормой, а тяжелый труд ломает даже сильных духом.

Книга оказала огромное влияние на русскую литературу, став одним из первых произведений о тюремной жизни.

Егор Воронцов – москвич и современный молодой человек, работающий в одной из крупных московских компаний. В России празднуется Масленица! Он с головою окунается в праздник широкой Масленицы по-настоящему, по русскому, весело и разгульно.

В один из дней он встречает соседскую бабушку, которая предсказывает ему судьбу. И каждый день праздника, на протяжении всей недели, Егор втягивается в головокружительный водоворот всеобщего разгула и праздности. Пророчество сбывается. И лишь в последний день Масленицы, сжигая чучело зимы, которое Егор сделал своими руками, что встретил свою судьбу и, это навсегда.

Молодой человек тридцатилетнего возраста Павел Верещагин, недавно вернувшийся из туристического путешествия по Европе и полностью очарованный ею, с явной неохотой едет навещать свою бабушку, живущую в одной из захолустных деревень Рязанской области. Попадая из Европы в захудалую русскую деревушку, он испытывает культурологический шок и разочарование от всеобщей убогости и не обустроенности деревни, в которой не был уже пять лет.

Вскоре, он начинает понимать и ценить родную деревню, её неброскую скромность и простоту.

Что такое боль? Как она ощущается и описывается? Так ли универсальны наши представления о ней? Как показывает книга Роба Боддиса, эти вопросы только кажутся элементарными: ответы на них совсем не просты. Обращаясь к разным дисциплинам от истории, политологии и антропологии до психологии, психиатрии и нейронаук, автор анализирует, как наша боль связана с культурой, к которой мы принадлежим. Страдания физические и психологические, пытки и мазохизм, древнейшие и новейшие медицинские теории, суеверия, расовые и гендерные предубеждения… Накопленный нами опыт переживания боли становится историей взаимодействия разума и тела – взаимодействия, которое всегда существует в культурном контексте.

«Последний снег» – повесть о столкновении мечты с реальностью.

После учёбы в Петербурге молодой дворянин Аркадий возвращается в родовое имение с идеей реформ, верой в справедливость и надеждой на перемены. Но всё, что он приносит – чуждо и непонятно тем, кто привык жить по старинке. Его ждут не благодарность, а холод, предательство и одиночество.

Это история об утрате иллюзий – и о красоте, которая может расцвести даже на фоне разочарования. Как последний снег – он тает, но оставляет след.