Дождь

| Автор: | Варлам Тихонович Шаламов |

| Жанр: | Русская классика |

| Серия: | Красная книга русской прозы |

| Год: | 2011 |

| ISBN: | 978-5-699-47702-9 |

«Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и ломы и кайла заправлялись без всякой задержки – редкий случай; кузнецам было нечего оттягивать – работала только наша бригада. Все дело было в дожде…»

Скачать книгу Дождь бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Великий мастер слова и образа, И.С. Шмелев (1873 – 1950) создал утонченную и незабываемую ткань русского быта: «тартанье» мартовской капели»; в солнечном луче «суетятся золотинки», «хряпкают топоры», покупаются «арбузы с подтреском», видна «черпая каша галок в небе». Вся Россия, Русь предстает здесь «в преданьях старины глубокой», в своей темпераментной широте, истовом спокойствии, в волшебном сочетании наивной серьезности, строгого добродушия и лукавого юмора. Это «потерянный рай» Шмелева-эмигранта, и потому так велика сила ностальгической, пронзительной любви к родной земле, так ярко художественное видение красочных, сменяющих друг друга картин. Книги эти служат глубинному познанию России.

«...Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда и выпивал… И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери… Это при дочери его так! Но он не знал, что делать. Тут бы пожать плечами, повернуться и уйти к черту. Тетя-то уж больно того – несгибаемая. Может, она и поняла, что обозналась, но не станет же она, в самом деле, извиняться перед кем попало. С какой стати?

– Где у вас директор? – самое сильное, что пришло Сашке на ум...»

«…На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.

– Вот.

Кузнец развернул тряпку… и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой – синей, с белыми горошинами – торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.

Кузнец долго разглядывал его.

– Смолокур, – сказал он…»

«...– Микробов ты пьешь, голубушка, микробов. С водой-то. Миллиончика два тяпнешь – и порядок. На закуску! – Отец и сын опять не могли удержаться от смеха. Зоя (жена) пошла в куть за сковородником.

– Гляди суда! – закричал Андрей. Подбежал с кружкой к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул на зеркальный кружок капельку воды, приложился к трубе и, наверно, минуты две, еле дыша, смотрел.

Сын стоял за ним – смерть как хотелось тоже глянуть...»

«...Прочитал Моня, что вечный двигатель невозможен… Прочитал, что многие и многие пытались все же изобрести такой двигатель… Посмотрел внимательно рисунки тех „вечных двигателей“, какие – в разные времена – предлагались… И задумался. Что трение там, законы механики – он все это пропустил, а сразу с головой ушел в изобретение такого „вечного двигателя“, какого еще не было. Он почему-то не поверил, что такой двигатель невозможен. Как-то так бывало с ним, что на всякие трезвые мысли… от всяких трезвых мыслей он с пренебрежением отмахивался и думал свое: „Да ладно, будут тут мне…“ И теперь он тоже думал: „Да ну!.. Что значит – невозможен?“»

«Маленькая девочка, ее звали Верочка, тяжело заболела. Папа ее, Федор Кузьмич, мужчина в годах, лишился сна и покоя. Это был его поздний ребенок, последний теперь, он без памяти любил девочку. Такая была игрунья, все играла с папой, с рук не слезала, когда он бывал дома, теребила его волосы, хотела надеть на свой носик-кнопку папины очки… И вот – заболела...»

«… Снаряжать мину Бритвин принялся сам. Рядом на шинели уже лежал найденный ночью у Маслакова полуметровый обрезок бикфордова шнура и желтый цилиндрик взрывателя.

Впрочем, начинить мину было несложно. Спустя десять минут Бритвин засыпал полбидона аммонитом, бережно укрепил в его середине взрыватель, конец шнура выпустил через край.

– Гореть будет ровно пятьдесят секунд. Значит, надо поджечь, метров тридцать не доезжая моста.

Наверно, для лучшей детонации, что ли, он вытащил из кармана гранату – желтое немецкое «яичко» с пояском – и тоже укрепил ее в середине. Потом по самую крышку набил бидон аммонитом.

– Вот и готово! На середине моста с воза – вэк! И кнутом по коню. Пока полицаи опомнятся, рванет за милую душу. …»

Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза Шаламова трагедийна по своей природе, поэзия проникнута библейскими мотивами.

В состав книги вошли «Колымские рассказы», принесшие писателю мировую известность, а также «Колымские тетради», составляющие его поэтическое наследие.

«Еще в то благодатное время, когда Мерзляков работал конюхом и в самодельной крупорушке – большой консервной банке с пробитым дном на манер сита – можно было приготовить из овса, полученного для лошадей, крупу для людей, варить кашу и этим горьким горячим месивом заглушать, утишать голод, еще тогда он думал над одним простым вопросом…»

«От голода наша зависть была тупа и бессильна, как каждое из наших чувств. У нас не было силы на чувства, на то, чтобы искать работу полегче, чтобы ходить, спрашивать, просить… Мы завидовали только знакомым, тем, вместе с которыми мы явились в этот мир, тем, кому удалось попасть на работу в контору, в больницу, в конюшню – там не было многочасового тяжелого физического труда, прославленного на фронтонах всех ворот как дело доблести и геройства…»

Через короткую сказку раскрывается символический язык сказки. Тайна сказки привлекает, ее мы чувствуем. Прописывая образы героев и символов, мы приглашаем заглянуть в потаённое себя самих через сказку, увидеть сакральную глубину. Читая ребенку сказку сразу на двух языках, вы даете ему возможность чувствовать главное в незнакомом языке, брать новый язык в обход ума и легко познавать истины жизни. Книга удобна для обучения языку и незаменима для детей, у кого с рождения в семье сразу два языка. Серия сказок для детей. Благодаря краткости сказки доступны для самого раннего возраста. Для взрослого ума дан вариант интерпретации сакральных смыслов. Сказка рассказана также в коуч-формате для познания себя в тонких измерениях. Словарь образов и символов очищает зрение и привлекает к размышлению о привычных вещах в своей жизни, важность которых мы перестали замечать.

Здравствуйте друзья, долгих лет вам в радости. Эта книга соткана из сотен живых картин, тысячи чудесных мгновений. С ней вы побываете в самых дальних уголках земли и своего сознания. Научитесь видеть то, на что не обращали внимание. В ней сокрыты глубины нашего сознания и то, чем мы пренебрегаем. После прочтения стихов вы сами не только научитесь писать стихи хайку на двух языках и начнёте видеть сами живые картины.Книга на двух языках для того, чтобы раскрыть миру русские души и принцип их работы.Также книга выйдет в аудио-формате и в музыкальной аранжировке как музыкальный альбом. Точнее он уже вышел 2017 году и находится в нашем фан-клубе.

Константин Николаевич Батюшков – один из основоположников и ключевых представителей русской романтической традиции начала XIX века. Его творчество оказало влияние даже на Александра Сергеевича Пушкина.

Его поэзия стала отправной точкой для многих других поэтов и писателей, которые ей вдохновлялись. Наравне с другими великими он смог изменить русскую поэтическую речь и придать языку такую гибкость и гармонию, каких прежде не знала отечественная поэзия.

Мастерство и красота формы, неожиданность и чистота языка, совершенство стиля – главное достоинство стихотворений Батюшкова.

А. С. Пушкин – великий русский писатель. Всё его творчество – блестящий пример безупречного слога и вкуса. Но главная его заслуга в том, что он сумел отразить архетип русского человека. В «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» Пушкин рассказал о самых обыкновенных людях, которые принадлежат к разным сословиям, но вместе представляют все грани национального русского характера – острый ум, умение любить и сопереживать, благородство, стойкость духа и даже лукавость и хитроватость, присущие героям народных сказок.

Для старшего школьного возраста.

«Красный цветок» – один из наиболее известных рассказов Гаршина. Герой его, психически больной человек, борется с мировым злом, воплотившимся в красном цветке в саду психиатрической больницы.

В сборник также вошли: единственное крупное произведение писателя – повесть «Надежда Николаевна»; рассказы, посвященные войне: «Четыре дня», «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова» – и другие произведения.

Повесть «Записки из Мертвого дома» во многом автобиографична. В ней Федор Достоевский (1821–1881) художественно осмыслил четыре года каторги в Омском остроге, куда был сослан по делу петрашевцев.

Произведение рассказывает о жизни арестантов, их характерах, судьбах и внутреннем мире. Через взгляд главного героя, дворянина Александра Горянчикова, осужденного за убийство жены, читатель знакомится с суровой реальностью каторжного быта. Насилие здесь становится нормой, а тяжелый труд ломает даже сильных духом.

Книга оказала огромное влияние на русскую литературу, став одним из первых произведений о тюремной жизни.

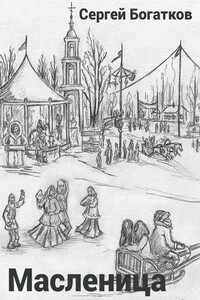

Егор Воронцов – москвич и современный молодой человек, работающий в одной из крупных московских компаний. В России празднуется Масленица! Он с головою окунается в праздник широкой Масленицы по-настоящему, по русскому, весело и разгульно.

В один из дней он встречает соседскую бабушку, которая предсказывает ему судьбу. И каждый день праздника, на протяжении всей недели, Егор втягивается в головокружительный водоворот всеобщего разгула и праздности. Пророчество сбывается. И лишь в последний день Масленицы, сжигая чучело зимы, которое Егор сделал своими руками, что встретил свою судьбу и, это навсегда.

Молодой человек тридцатилетнего возраста Павел Верещагин, недавно вернувшийся из туристического путешествия по Европе и полностью очарованный ею, с явной неохотой едет навещать свою бабушку, живущую в одной из захолустных деревень Рязанской области. Попадая из Европы в захудалую русскую деревушку, он испытывает культурологический шок и разочарование от всеобщей убогости и не обустроенности деревни, в которой не был уже пять лет.

Вскоре, он начинает понимать и ценить родную деревню, её неброскую скромность и простоту.

Цикл драматических миниатюр «Маленькие трагедии» был написан А. С. Пушкиным осенью 1830 года, когда поэт несколько месяцев провел в своем имении Болдино во время холерного карантина. Эти произведения – не только исторические жанровые сценки, но и притчи о человеческих слабостях и пороках: зависти, алчности, вероломстве, равнодушии, – и о том, что может повлечь за собой нарушение нравственных законов. Недаром Анна Ахматова писала, что ни в одном из созданий мировой поэзии грозные вопросы морали не поставлены так резко.

Известный петербургский художник Владимир Ненов творчески переосмыслил наследие великого поэта и представил нам свое видение сюжета и его героев. Четыре канонических произведения, составляющих цикл «Маленькие трагедии», дополнены неоконченными пушкинскими этюдами – повестью «Египетские ночи» и «Сценой из Фауста».