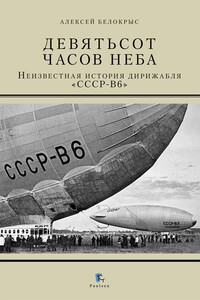

Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6»

| Автор: | Алексей М. Белокрыс |

| Жанры: | Общая история , Воздушный транспорт , Военное дело / спецслужбы |

| ISBN: | 978-5-98797-174-1 |

Шёл 1938 год. Вечером одного из февральских дней заснеженные склоны невысоких гор к западу от Кандалакши осветил огромный факел. В считаные минуты водородный пожар уничтожил лучший дирижабль Союза – «СССР-В6 Осоавиахим», а вместе с ним – 13 из 19 членов экипажа.

Гибель флагмана дирижабельного флота обросла разнообразными слухами, в новейшее время к ней не раз обращались любители псевдосенсационных расследований, однако истинные обстоятельства и причины катастрофы оставались неизвестными.

Историк дирижаблестроения Алексей Белокрыс выдвигает свою версию, опирающуюся на различные источники, в том числе десятки архивных документов, многие из которых были рассекречены лишь недавно и вводятся в оборот впервые.

Книга не замыкается на заполярной трагедии, а рассказывает о событиях, предшествовавших постройке дирижабля, о его месте в общей картине отечественного управляемого воздухоплавания, охватывая период с начала ХХ столетия до прекращения постройки воздушных кораблей в 1940 году. Перед вами – своего рода история дирижаблестроения в нашей стране, изложенная в доступной форме, со множеством неожиданных фактов и любопытных подробностей.

Скачать книгу Девятьсот часов неба. Неизвестная история дирижабля «СССР-В6» бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Строить дирижабли и летать на них начали в России ещё до Первой мировой войны. Революция прервала эту историю, однако в 1930 году её решили возобновить. Советское правительство утвердило впечатляющую программу создания дирижабельного флота и открытия регулярных дирижабельных линий. Задачу поручили комбинату «Дирижаблестрой». Его цеха, эллинги и рабочий посёлок выросли в Подмосковье, у железнодорожной платформы Долгопрудной. Меняя форму и название, предприятие проработало до 1940 года, когда дирижаблестроительная программа в СССР была закрыта. Автор на материалах газеты «Советский дирижаблист» разворачивает панораму одного года из этой истории. Затем следует рассказ о том, почему и как советское дирижаблестроение пришло к своему финалу, а также о наследниках Дирижаблестроя, продолживших дело развития отечественной аэронавтики.

От Минска до Камчатки, от Диксона до Ашхабада – по всей стране предстояло курсировать воздушным кораблям легче воздуха, производство которых поручили комбинату «Дирижаблестрой», созданному в 1930 году. Техническим консультантом предприятия стал знаменитый Умберто Нобиле, приглашённый из Италии, а вопросы развития новой отрасли решались на самом высоком правительственном уровне. Однако задача оказалась слишком сложной, и спустя 10 лет программу закрыли. Новая книга историка воздухоплавания Алексея Белокрыса расскажет о том, как и почему это произошло, а также о судьбе наследия Дирижаблестроя, положившего начало новому этапу развития отечественной аэронавтики. Читателя ждут факты и подробности, известные лишь узкому кругу специалистов, и более 100 фотографий, в том числе рассекреченные, многие из которых публикуются впервые.

Монография посвящена проблемам методологии исторической науки в рамках теории социальных эстафет и нормативных систем. Анализ проблем приводится на материалах авторских исследований в области истории, археологии, источниковедении, историографии. Предназначена для студентов и специалистов в этих областях.

Антуан де Сент-Экзюпери – самая щемящая, самая трогательная история писателя и летчика, любителя приключений и настоящего великана. Он был высокого роста, который не позволял ему летать на самолётах. И он – летал. Он был писателем, которым стал в зрелом возрасте. И писал. Он был очень талантлив. И это чувствуется по его текстам. И он летал до последнего. И погиб в последнем своём вылете – на задании, когда летал в разведывательном полёте во время Второй мировой войны над родным городом.

«Преданый Димитрий» Алексея Козлова – краткое изложение фантастической до подлинного трагизма карьеры Юрия Григорьевича Отрепьева – царя Димитрия I от юности и царствования до гибели от рук заговорщиков-бояр, а также этюды нравов Московского государства Смутных Времён. С восстановленным автором истинным портретом правителя.

Художник Василий Верещагин известен как баталист, изображавший сцены войны без прикрас. Сам же художник открещивался от эпитета «баталист», называя войну «фурией, неотлучно меня преследующей». А в свободное от «фурии» время разъезжал по странам Востока – изучал их природу, обычаи, архитектуру. Эта книга о поездке Верещагина в Японию в июле-сентябре 1903 года и завершающей серии его картин, нарисованных в Японии.

Российскуюкультуру по праву считают одним из ярчайших светочей человеческой цивилизации.Русские люди, начиная с древнейших времен, создавали и передавали потомкамневероятное по духовной силе богатство культурного наследия. Нашей стране непомешала ни сложная история, полная кровавых страниц, войн, сражений,репрессий, ни многочисленные попытки иноземных захватчиков, мечтающихпоработить русский народ.

Книга является продолжением исторического расследования о древней Руси, толчком к которому стало «странное» событие. Основная задача – попытка установления истинной истории становления нашего народа в «доисторический период». Сама задача служит цели понимания того – кто мы есть. В книге, в т. ч.,выявлена связь Руси с четырьмя древними легендарными странами, показано, откуда появились русы и какова их взаимосвязь со славянами, выявлены детали понимания городов и народа ан-Нибарийи ал Идриси.

Теперь, когда теистическая и атеистическая тенденции метафизики XIX века выполнили как негативную, так и позитивную часть своей задачи, пришло время подхватить нить пантеистического развития там, где ее оставили Гегель и Шопенгауэр. Но эта связь должна учитывать все исправления, дополнения и продолжения, которые с тех пор появились в теизме и атеизме.