Скачать книги жанра Монографии

В книге известного канадского специалиста в области школьных библиотек дается портрет ученика XXI века, представлена концепция современной школьной библиотеки как «дружественного мозгу» когнитивно-ориентированного центра, рассмотрены профессиональные требования, предъявляемые к педагогу-библиотекарю. Помимо теоретических, психологических и биологических, основ педагогической и образовательной деятельности школьной библиотеки предложены конкретные идеи и практические подходы, основанные на когнитивно-ориентированных методиках. Особое внимание уделено организации физического пространства «дружественной мозгу» школьной библиотеки, а также вопросам коллективного планирования и организации библиотечной деятельности в рамках общешкольного образовательного процесса.

В монографии обобщены результаты научно-исследовательской работы по проблеме профессионализации личности в профессиях, предполагающих постоянное взаимодействие с людьми. Основываясь на авторской концепции профессионального развития, Е. И. Рогов последовательно анализирует три ведущих вектора профессионального становления работника: развитие личности, освоение деятельности и отношения с клиентом. При подробном рассмотрении каждого направления профессионализации в них детально раскрывается структурное строение, уточняются факторы, влияющие на траекторию профессионального становления, описываются основные типы развития, условия и обстоятельства позитивных и негативных изменений. Представленные научно-исследовательские материалы будут интересны педагогам, научным работникам в области социальной, педагогической психологии и психологии труда, а также магистрантам и аспирантам смежных наук. Рекомендуется в помощь бакалаврам и магистрантам факультетов психологии, слушателям институтов повышения квалификации учителей. Книга будет полезна руководителям организаций, специалистам по работе с персоналом, а также всем тем, кто занимается проблемами психологии профессионального развития.

Монография к. полит, н. С. С. Бодруновой «Современные стратегии британской политической коммуникации» посвящена анализу коммуникативных стратегий и практик британской политической элиты на протяжении последних тридцати лет – в эпоху складывания постмодерной социальной формации. Автор приходит к концепции рамочных политико-коммуникативных ситуаций как модели интерпретации современных коммуникативных отношений между сферами политической элиты и современной журналистики в странах либеральной демократии.

Монография предназначена для студентов и магистрантов, обучающихся по направлениям «Журналистика» и «Связи с общественностью», а также для универсантов смежных специальностей – политологии, философии, социологии, психологии. Текст монографии частично обеспечивает теоретическую базу и анализ эмпирического материала для таких дисциплин, как «Теория и практика международной журналистики», «Современная зарубежная журналистика», «Политическая журналистика», «Практика политической журналистики за рубежом», «Медиакратия: журналистика и политика».

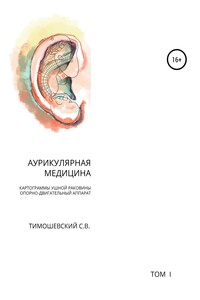

Автор книги Тимошевский С.В., кандидат медицинских наук, лауреат I премии Первого международного симпозиума по аурикулярной медицине в Лионе. Работа посвящена диагностике и терапии всего организма по точкам и зонам ушной раковины. Следуя за автором врач может самостоятельно освоить предложенный способ лечения. Труд будет интересен широкому кругу читателей тем, что содержит историю возникновения аурикулярной медицины и буквально детективное, драматическое столкновение школ и идей.

Учебное пособие разработано доктором химических наук, доцентом кафедры электрохимии Южного федерального университета А. Г. Бережной.

В пособии рассмотрены материалы и принципы создания электрохимических технологий, электролиз водных растворов и расплавов, анодная обработка материалов, электрохимический синтез некоторых неорганических веществ, основы гидроэлектрометаллургии и химические источники тока.

Пособие предназначено для студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлениям подготовки 04.03.01 – Химия и 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия.

Издание посвящено актуальным вопросам совершенствования российского законодательства об охране здоровья.

Раскрыты доктринальные подходы к решению проблем в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, рассмотрены организационно-правовые основы оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного обслуживания и другие. Проанализированы нормы федерального и регионального законодательства, материалы правоприменительной практики по защите прав и законных интересов граждан РФ.

Исследование содержит конкретные предложения по изменению законодательства.

Адресовано научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, практикующим юристам и всем, кто интересуется вопросами медицинского права.

Книга политического философа Александра Щипкова «Вопросы идеологии» рассчитана на внимание читателей, интересующихся состоянием современного общества и его идеологического пространства. Автор исследует ныне существующие идеологии, развенчивая советские и постсоветские стереотипы, связанные с этой темой. По мнению автора, свободной от идеологии социальной позиции не бывает, и утверждение, что сегодня в России нет никакой идеологии, является ложным. Современная «правящая» идеология стремится замаскировать себя и предстать системой самоочевидных суждений. Поэтому вопроса «С идеологией или без?» не существует, зато стоит вопрос «Какую идеологию мы принимаем?». Книга предназначена для преподавателей и студентов светских и духовных высших учебных заведений, а также может быть использована для социальных исследований.

Во 2-м издании монографии, дополненном новым документальным материалом, рассматривается история становления и развития предприятий в южных регионах России, принадлежавших немцам как русскоподданным, так и германским, с момента их появления в середине XIX в. до ликвидации в начале 30-х гг. ХХ в. На основе привлечения широкой источниковой базы анализируется изменения в правовом положении немецких предпринимателей и условиях их деятельности под влиянием внешнеполитических и экономических отношений между Россией и Германией с середины XIX до первой трети ХХ в. Предназначена для специалистов и всех интересующихся историей.

2-е издание, исправленное и дополненное.

Издается в авторской редакции.

В коллективной монографии рассмотрен процесс личностно-ресурсного картирования как средство и совместная деятельность тьютора и его подопечного – тьюторанта в процессе построения индивидуальной образовательной или учебной программы.

Также представлен опыт членов Межрегиональной тьюторской ассоциации по разработке конкретных технологий личностно-ресурсного картирования. Каждая из этих технологий ориентирована на определенную возрастную группу, но также может быть адаптирована и перенесена на иные возрастные группы.

Для тьюторов, преподавателей общего и высшего образования, воспитателей, психологов, социальных работников, руководителей образовательных учреждений, аспирантов, магистрантов направлений педагогической подготовки и всех, кто интересуется организацией тьюторского сопровождения в сфере образования и развития человека.

Монография посвящена творчеству Петра Евгеньевича Астафьева (1846–1893), замечательного русского философа, психолога и публициста из плеяды мыслителей конца XIX века – «золотого века» русской культуры. В книге детально рассмотрены основные достижения П. Е. Астафьева, связанные с обоснованием спиритуалистического мировоззрения: его учение о духовной личности и свободе воли, парадоксальная трактовка чувства любви, оригинальная концепция «бессознательного», представление о вере человека в себя как почве естественного богопознания и т. д. В единстве с философско-психологическим учением П. Е. Астафьева рассмотрена его публицистика (включая новый и глубоко актуальный вариант «тройственной формулы») и намечена возможность метафизического понимания национальной природы человека. В приложения к книге включены два этюда автора, посвященные понятиям народности и соборности.

Монография содержит ответ на скрытый вызов, брошенный Тютчевым: «умом Россию не понять, аршином общим не измерить». В ее первой части, посвященной разработке средств измерения общества, изложены проблемы теоретического познания общества, введены ключевые понятия социологии, описаны основные социальные явления. В качестве общей «сажени» измерения общества предложена схема эволюции, включающая идеальные типы дикости, варварства, цивилизованного сообщества, напряженной, служебно-домашней и рыночной цивилизаций. В качестве дополнительных «аршинов» измерения введены идеальные типы государства-корпорации и государства-учреждения. В ее второй части проведено измерение ключевых обществ в истории России: Новгородской республики, Киевской Руси, Московского царства, Советского Союза, современной России. Описаны факторы, повлиявшие на эволюцию российского общества, а также проблемы, трудности и условия развития страны в настоящее время.

Монография представляет собой первый в отечественной литературе опыт систематического анализа проблематики интеграции мигрантов. Автор затрагивает данную проблему во всем многообразии ее измерений – концептуальном, общественно-политическом, нормативно-культурном и административном. Отсюда широкий круг вопросов, обсуждаемых в работе. Каковы основные тенденции в осмыслении проблемы интеграции новоприбывшего населения в современной социальной науке? Каким образом эта тема препарируется публичными политиками и капитанами медиабизнеса в индустриально развитых странах? Какова стратегия и тактика управленцев западноевропейских государств в отношении социального включения мигрантов и их потомков? Как выглядят ценностные и культурные коллизии, возникающие в ходе взаимодействия местных жителей и приезжих? В чем заключается российская специфика в данном контексте? И наконец, каким образом европейский опыт интеграционной политики может быть применен в России?

Жили-были братья-славяне – русы и ляхи. Вместе охотились, играли свадьбы, верили в одних и тех же богов Перуна и Ладо. Бывало, дрались, но чаще князья Рюриковичи звали Пястов на помощь в своих усобицах, а, соответственно, в войнах князей Пястов дружины Рюриковичей были решающим аргументом.

Увы, с поляками мы никогда не были союзниками, а только врагами.

Что же произошло? Как и почему рассорились братья-славяне? Почему у каждого из народов появилась своя история, ничего не имеющая общего с историей соседа? В чем причина неприятия культуры, менталитета и обычаев друг друга?

Об этом рассказано в монографии Александра Широкорада «Польша и Россия. За что мы не любим друг друга».

Книга издана в авторской редакции.

Предлагаемое читателю издание посвящено богатой и насыщенной важными событиями истории Православных Церквей Юго-Востока Европы в первое десятилетие после окончания Второй мировой войны. Эти годы стали заметными в истории целого ряда Поместных Православных Церквей Балканского полуострова. Большинство из них: Сербская, Болгарская Румынская, Албанская Церкви были вынуждены существовать в условиях возникших социалистических режимов и испытывать на себе различные стеснения, а порой и гонения. Во второй половине 1940-х гг. шла борьба за лидерство в мировом Православии между Константинопольским и Московским Патриархатами; в 1950-е гг. Болгарская Церковь приобрела статус Патриархата; вблизи Балкан возникла новая автокефальная Православная Церковь – Чехословацкая. В первое послевоенное десятилетие заметное место занимали отношения Православных Церквей Юго-Восточной Европы с Русской Церковью, которым в работе уделено особое внимание. При этом если Московский Патриархат существенно усилил свое влияние и выдвинулся на ведущие позиции в православном мире, то игравшая ранее важную роль в развитии церковной жизни ряда стран русская эмиграция в значительной степени ее утратила. Монография базируется на богатых архивных источниках, в частности, материалах болгарских, сербских, греческих, немецких, американских, российских и других архивов. Книга предназначена для историков, священнослужителей и всех интересующихся историей христианства.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

В монографии анализируются характер и эволюция организационных связей между Третьим (Коммунистическим) Интернационалом и его национальными секциями в Латинской Америке, деятельность центральных и региональных структур Коминтерна в решающее для становления компартий десятилетие – 1919-1929 гг. Особое внимание уделено деятельности эмиссаров Коминтерна, Профинтерна и КИМа в различных странах Латинской Америки и их роли в создании и эволюции левых партий. Подробно исследована взаимосвязь между деятельностью советских дипломатов и отдельных компартий. Монография является результатом многолетней работы авторов в российских и зарубежных архивах.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Перед вами первое подробное исследование норм жизни населения России после Второй мировой войны. Рассматриваются условия жизни в городе в период сталинского режима. Основное внимание уделяется таким ключевым вопросам, как санитария, доступ к безопасному водоснабжению, личная гигиена и эпидемический контроль, рацион, питание и детская смертность. Автор сравнивает условия жизни в пяти ключевых промышленных районах и показывает, что СССР отставал от существующих на тот момент норм в западно-европейских странах на 30-50 лет. Однако, несмотря на это, за послевоенные годы, предшествовавшие смерти Сталина, произошли серьезные изменения показателей смертности благодаря применению жестких мер контроля общественного здоровья и западных медицинских инноваций. Выявляя эти изменения, автор также анализирует влияние отсутствия надлежащей городской инфраструктуры на повседневную жизнь людей и на отношения народа и власти и возможность сравнения советского опыта с опытом промышленно развитых стран.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.