Скачать книги жанра Историческая научная и учебная литература

Первая мировая война – один из самых смертоносных конфликтов в истории: около 9 миллионов человек погибли в боях и более 5 миллионов мирных жителей – в результате военной оккупации, бомбардировок, голода и болезней. Миллионы людей погибли в результате геноцида армян в Османской империи и пандемии гриппа 1918 года. Надо сказать, что, несмотря на огромное количество исследований (к концу 2012 года в мире было опубликовано около 60 000 работ о Первой мировой войне), вопрос о предпосылках и причинах этой войны до сих пор является одним из самых дискуссионных. Историки не прекращают спорить о причинах войны, о степени готовности к ней стран-участниц, об ответственности за развязывание конфликта. Каждая сторона, возлагает вину на противника.

Почему это страшное событие случилось именно в начале ХХ века?

В чем были глубинные причины начала конфликта?

Какие последствия он вызвал?

Об этом и многом другом читайте в новой книге серии «Полная история эпох».

Cохранен издательский макет.

Предлагаем вам двухтомник Юлиуса Бергмана (1839 – 1904) «История философии», том первый. Изложение истории философии строится в русле ключевых кантовских идейных и методологических установок в культурно-исторических и познавательных условиях в определенной хронологической их последовательности и внутренней взаимосвязи. Книга будет полезна всем, кто задумывается над философскими проблемами познания, культуры, истории науки.

Вальтер Германович Кривицкий – под этим именем он был известен в списках личного состава Разведывательного управления Штаба РККА. Настоящее его имя было Самуил Гинзбург. Он был одним из крупнейших специалистов Разведывательного управления по западноевропейским странам, преподавал в Высшей школе подготовки разведчиков, занимая должность, соответствующую званию командира бригады РККА, с 1933 по 1934 год был директором Института военной промышленности. Сталинский произвол и некоторые внешнеполитические акции советского руководства, мысль о возможном аресте вызывали большое беспокойство у Кривицкого. Однако он не сразу решился на крайний шаг – стать невозвращенцем.

В книге представлены сведения о браках на заводах Нижнетагильского округа за 1800—1810 годы. Публикация основывается на архивных документах, таких как метрические ведомости и метрические книги, хранящихся в Государственном архиве Свердловской области. Книга предназначена для историков, генеалогов, краеведов и читателей, интересующихся историей Нижнего Тагила и Нижнетагильского горнозаводского округа.

В книге представлены в хронологическом порядке письма московского школьника, с 1941 года бойца Красной Армии Юрия Бакланова, адресованные его ленинградской подруге Ирине Колесниковой от начала знакомства в 1936 году до трагической гибели Юрия в 1942 году. Письма раскрывают этапы взросления, духовный мир подростков, благодаря патриотизму которых наша страна смогла победить в Великой Отечественной войне.

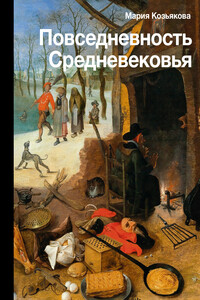

Разбирая «повседневность», мы говорим о мире искусственных феноменов, о созданной людьми искусственной среде существования. Интерес к реалиям давно ушедших эпох с их бытом и нравами, поиски утраченных корней, практика реконструкций…

Исследования «повседневности», рассказы о ней подразумевают подход к миру человека и самой его жизни как к ценности – недаром, говоря о возвращении в повседневность, исследователи культуры называют эту тему «возвращением домой».

Книга «Повседневность Средневековья» предназначена для всех интересующихся историей культуры повседневности. Её цель – показать становление западноевропейской цивилизации, путь, проложенный на уровне повседневного. Внутри аккуратно собраны факты, подтверждённые научным авторитетом известных отечественных и зарубежных специалистов.

Козьякова Мария – доктор философских наук и культуролог. В своей книге она приоткроет завесу тайны над бытом людей, живших в Средние Века.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Работа известного историка права и политико-правовых учений И. А. Исаева посвящена, как и предыдущие его работы, проблематике отношений «власти» и «закона», остро актуальной теме социальной солидарности. Проблема освещается в самом широком плане: исследуются психологические, политические, юридические аспекты солидарности. Значительное внимание уделяется анализу юридических «солидаристских», геополитических, антропологических и иных концепций солидарности. Исследуются различные представления, касающиеся вопросов установления границ, локализации политического пространства, специфики политических институтов, использования политических эмоций и фантазий. Наряду с раскрытием политической и правовой специфики солидарности как явления и состояния исследуются ее метафизические и философские основы. Работа рассчитана на специалистов в области политической философии, истории правовых и политических учений, аспирантов и студентов юридических вузов, а также на широкий круг читателей, интересующихся вопросами власти и социальной солидарности.

Османская империя существовала на протяжении шести веков: она зародилась как полукочевое вождество, к концу XVI века занимала три континента и объединяла под своей властью множество этнических групп от албанцев и армян до греков и славян.

Блистательная Порта, сравнимая по размаху с Римской империей, представляла собой поистине уникальное государство на Востоке. Оказывая значительное влияние на историю Европы от Средних веков до Нового времени, Османская империя была совершенно на нее не похожа. Французский историк Оливье Буке создал подробнейший портрет этого удивительного государства, раскрывая все стороны жизни империи: администрация и правительство, дипломатия, армия, религия, искусство, миграции внутри страны и многое другое. Почему вместе с шариатом в империи действовал светский закон? Как султанам удалось распространить ислам в чуждой для него Европе? Что послужило причиной одного из первых геноцидов XX века? Отвечая на эти вопросы, автор открывает перед читателем загадочный мир Востока во всем его многообразии.

«Долгая история Османской империи развивалась под влиянием разнообразных процессов, происходивших на многих территориях и во многие эпохи. Она началась с создания Османом средневекового государства и завершилась основанием Турецкой Республики в 1923 году» (Оливье Буке).

В наши дни права человека позволяют говорить о международной справедливости на языке, понятном миллионам. Однако сама концепция, на которой основано правозащитное движение, стала известной всего несколько десятилетий назад, коренным образом изменив наши представления о способах и методах улучшения судьбы человечества. Книга Сэмюэла Мойна – это попытка изучить революцию в области прав человека и разобраться в ее причинах и последствиях. Автор показывает, как концепция прав человека после 1968 года стала одновременно прибежищем последней политической утопии и механизмом ее реализации, придя на смену мечтаниям о революционном коммунизме и национализме. Следует ли относиться к этой идее как к наследию, которое необходимо беречь, или права человека – это изобретение, которое нужно изучать и неустанно обновлять? Сэмюэл Мойн – профессор юриспруденции Йельской школы права и профессор истории Йельского университета (США), специалист по европейской интеллектуальной истории.

Опираясь на широкий круг отечественных и зарубежных исследований по всеобщей истории, истории эпидемий, истории медицины, истории культуры и социальной истории, автор реконструирует глобальную историю эпидемий с древнейших времен до наших дней. В книге дается анализ влияния межцивилизационных контактов и процессов глобализации, показана роль экономических, демографических и культурных факторов в распространении инфекционных и неинфекционных заболеваний как в рамках локальных обществ, так и в планетарном масштабе.

Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов.

В США существует двухпартийная система, но мало кто знает, что она за двести с лишним лет американской независимости неоднократно обновлялась. Можно назвать три системы с разными названиями главных участников. А Республиканская и Демократическая партии, неизменные участники системы с 1850-х гг., неоднократно меняли свои параметры. Историки США насчитывают пять-шесть, а то и больше национальных партийных систем. Автор следует собственной периодизации и дает оценки, отличные от американских и современных отечественных, преимущественно публицистических, объяснений. Для широкого круга читателей.