Скачать книги жанра Филология

Эта книга о жизни и творчестве великого русского писателя Н. В. Гоголя, подготовленная к 200-летию со дня его рождения, содержит анализ и обобщение с современных позиций всего созданного писателем более чем за 20 лет его деятельности. Кроме того, в работе приведены и прокомментированы основные труды отечественных литературоведов, посвященные Н. В. Гоголю. Таким образом, книга может быть полезна в качестве учебного пособия для студентов и специалистов-филологов, а также как интересное чтение для широкого круга массового читателя.

Книга о великом английском писателе, открывшем совершенно новые пути в мировой литературе. Его фантастические романы («Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка», «Остров доктора Моро», «Когда спящий проснется» и другие), романы реалистические («Бэлпингтон Блэпский», «Кстати о Долорес», «Тоно-Бэнге», «Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь», «Анна-Вероника», «Необходима осторожность»), автобиографические и публицистические эссе («Мораль и цивилизация», «Предвиденья», «Война, что положит конец войнам», «Россия во мгле», «Опыт автобиографии», «Наука и мировой разум») показали долгий и сложный процесс вырождения викторианского человека, превращение Человека разумного в новый жалкий, ничего не значащий вид. Личные разочарования отдельного человека обычно ничего особенного не значат для всего общества в целом, но разочарования таких личностей, как Уэллс, несомненно, меняют настроения общества. Об этом и рассуждает известный писатель в эссе, посвященном жизни и творчеству Герберта Джорджа Уэллса.

Цель «Словаря» – дать по возможности наиболее полное представление о цветовой палитре поэзии Бродского. Помимо общепринятых цветообозначений, в «Словарь» включены все названия цветов и растений. Материалом для «Словаря» послужили все опубликованные стихи Бродского и его неизданные стихотворения, вошедшие в состав самиздатовского четырехтомника, составленного В. Марамзиным, а также хранящиеся в американских и российских архивах. «Словарь» позволит исследовать цветообразы в разных поэтических жанрах Бродского и облегчит ответ на вопросы о генезисе цветовой палитры Бродского, о причинах ее эволюции в английских стихах, о традиционности и новаторстве в цветовой символике поэта. П53

Представляем сборник эссе «Текст как текст», который можно считать продолжением «Битвы». Эта книга о том, как борьба слов и букв воплощается в судьбах и именах русской литературы…

Как всегда, у Битова неожиданный, парадоксальный ход мысли, который соединяет несоединимое. Руставели, Чехов, Набоков, Олег Волков, Мандельштам, Пушкин, Андрей Платонов, Юз Алешковский – таков список главных героев книги.

Моностих – стихотворение из одной строки – вызывает в сознании не только читателей, но и специалистов два-три давних знаменитых примера и новейший вал эстрадных упражнений. На самом деле, однако, это форма с увлекательной историей, к которой приложили руку выдающиеся авторы разных стран (от Лессинга и Карамзина до Эшбери и Айги), а вместе с тем еще и камень преткновения для теоретиков, один из ключей к извечной проблеме границы между стихом и прозой. Монография Дмитрия Кузьмина – первое в мире фундаментальное исследование, посвященное моностиху.

Пушкин – это не только уникальный феномен русской литературы, но и непокоренная вершина всей мировой культуры. «Лучезарный, всеобъемлющий гений, светозарное преизбыточное творчество, – по характеристике Н. Бердяева, – величайшее явление русской гениальности». В своей юбилейной речи 8 июля 1880 года Достоевский предрекал нам завет: «Пушкин… унес с собой в гроб некую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». С неиссякаемым чувством благоволения к человеку Пушкин раскрывает нам тайны нашей натуры, предостерегает от падений, вместе с нами слезы льет… И трудно представить себе более родственной, более близкой по духу интерпретации пушкинского наследия, этой вершины «золотого века» русской литературы, чем постижение его мыслителями «золотого века» русской философии (с конца XIX) – от Вл. Соловьева до Петра Струве. Но к тайнам его абсолютного величия мы можем только нескончаемо приближаться…

В настоящем, третьем издании книги усовершенствован научный аппарат, внесены поправки, скорректирован указатель имен.

Новый роман Юрия А. Домбровского «Болезнь. Последние годы жизни» – третий из серии романов «Золотой век русской литературы». Первый «Неистовый Виссарион» – о критике В. Г. Белинском, второй – «Гений» – о поэте М. Ю. Лермонтове, третий – «Болезнь» о писателе Н. В. Гоголе. Роман «Болезнь» посвящён последним годам жизни писателя и интересен не столько его физическим недугом, сколько – духовным; рассказывающим о «душевной болезни» писателя. Роман написан как по подборке архивных данных биографии Н. В. Гоголя, так и по его письмам родным, близким, друзьям и коллегам по литературному цеху и рассчитан на самый широкий круг читателей.

В коллективной монографии представлены труды участников I Международной конференции по компаративным исследованиям национальных культур «Эдгар По, Шарль Бодлер, Федор Достоевский и проблема национального гения: аналогии, генеалогии, филиации идей» (май 2013 г., факультет свободных искусств и наук СПбГУ). В работах литературоведов из Великобритании, России, США и Франции рассматриваются разнообразные темы и мотивы, объединяющие трех великих писателей разных народов: гений христианства и демоны национализма, огромный город и убогие углы, фланер-мечтатель и подпольный злопыхатель, вещие птицы и бедные люди, психопатии и социопатии и др.

Книга «А. П. Чехов и Общество любителей российской словесности» завершает цикл выпусков, посвящённых жизни и творчеству классиков русской литературы ХIХ века, бывших членами Общества любителей российской словесности. Созданное в 1811 году при Московском университете, оно просуществовало до 1930 года и было воссоздано усилиями современных выдающихся исследователей русской литературы в 1992 года. Сборник включает статьи, посвящённые осмыслению наследия А. П. Чехова, его влияния на мировую литературу, на отечественную общественную мысль, а также статьи о том, какими предстанут произведения писателя в сознании грядущих поколений. В сборник вошли материалы, которые характеризуют А. П. Чехова как члена ОЛРС (с 1889 года), а также статьи литературных критиков, его современников и сегодняшних исследователей его творчества, сотрудников мемориальных музеев. Книга вносит заметный вклад в популяризацию достижений отечественного литературоведения.

Для преподавателей вузов, учителей-словесников, историков русской литературы, студентов и школьников, подлинных ценителей творчества великого мастера.

Предлагаемый сборник научных статей, издаваемый по материалам Международной научной конференции «Известные и неизвестные открытия XX века» (4–5 декабря 2013 г., СПбГУ, Факультет свободных искусств и наук), посвящен рассмотрению феномена XX столетия в истории, философии, литературе, культурологии и искусстве. Общая концептуальная основа всех статей – сосредоточение на понятии «открытие», изучение событий и людей, которые вносят коренные изменения в науку и культуру. В научное издание вошли работы ведущих ученых и деятелей культуры.

Книга представляет интерес для ученых, научных сотрудников, студентов, аспирантов, преподавателей гуманитарных вузов.

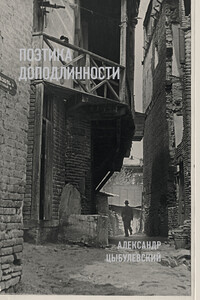

Имя поэта, прозаика и литературоведа А.С. Цыбулевского (1928–1975) многое говорит знатокам русской и грузинской поэзии. Он во всем был поэтом – и тогда, когда писал стихи, и тогда, когда прозу (принципиально лирическую), и тогда, когда фотографировал. Настоящая книга сфокусирована на его критической прозе и записных книжках, большинство материалов публикуется впервые. Корпус текстов Цыбулевского состоит из двух больших разделов. Первый – это критическая проза поэта, составленная из нескольких своего рода «разговоров»: о переводах поэм Ваша Пшавела, об А. Блоке и об О. Мандельштаме. Второй и главный раздел – это шестьдесят восемь записных книжек поэта за 1964–1973 гг. – своего рода «подстрочник», причем и поэзии, и прозы. Третий раздел – изобразительный: фотобиография Цыбулевского, а также – художественные фотографии, сделанные им самим. В приложениях – подборка из обнаруженных в архиве литературоведческих текстов Цыбулевского разных лет, а так же «Венок» (собрание стихотворений, ему посвященных; среди авторов – Б. Ахмадулина, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, М. Синельников и др.).

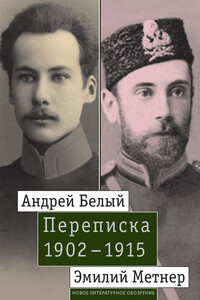

Переписка Андрея Белого (1880–1934) с философом, музыковедом и культурологом Эмилием Карловичем Метнером (1872–1936) принадлежит к числу наиболее значимых эпистолярных памятников, характеризующих историю русского символизма в период его расцвета. В письмах обоих корреспондентов со всей полнотой и яркостью раскрывается своеобразие их творческих индивидуальностей, прослеживаются магистральные философско-эстетические идеи, определяющие сущность этого культурного явления. В переписке затрагиваются многие значимые факты, дающие представление о повседневной жизни русских литераторов начала XX века. Важнейшая тема переписки – история создания и функционирования крупнейшего московского символистского издательства «Мусагет», позволяющая в подробностях восстановить хронику его внутренней жизни. Лишь отдельные письма корреспондентов ранее публиковались. В полном объеме переписка, сопровождаемая подробным комментарием, предлагается читателю впервые.

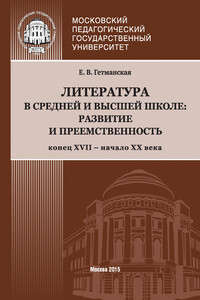

Монография посвящена анализу исторической модели преемственности среднего и высшего литературного образования. Исследование более чем двухсотлетнего опыта преподавания литературы начинается с первых греко-латинских школ, созданных в Москве в конце XVII века, и заканчивается методическими достижениями русской словесности 1917 года. Поиск исторических закономерностей развития преемственности преподавания литературы рассматривается как основа для осмысления перспектив современного литературного образования.

Для студентов филологических факультетов, методистов, учителей литературы и широкой читательской аудитории, интересующейся историей гуманитарного образования.

В монографии рассматривается творчество писателей-новокрестьян – Н. А. Клюева и С. А. Клычкова. Основой их художественной картины мира является концепция «избяного космоса». Она находит свое отражение в тенденции к циклизации: стихотворные циклы Н. Клюева, «красный» цикл публицистических статей 1919 года, романная трилогия С. Клычкова. Цикл «Избяные песни» Н. Клюева (1914–1917) анализируется с опорой на творческую историю, в которой отражается процесс формирования художественной целостности текста и мотивной структуры произведения. Большое внимание уделено концептосфере Н. Клюева, библейским мотивам и иконографии в творчестве новокрестьян.

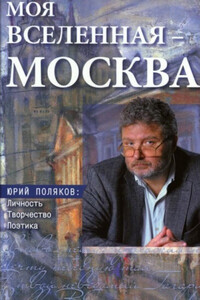

Книга «Моя вселенная – Москва» посвящена творчеству выдающегося современного писателя, коренного москвича Юрия Полякова и приурочена к 60-летию со дня его рождения. Сборник включает в себя академические научные работы, раскрывающие основные проблемы поэтики Ю. Полякова, оригинальные мнения известных писателей и литературоведов о нём, заинтересованные критические исследования. Весь корпус текстов издания построен на московской культурной парадигме и отражает художественный мир не только столичного русского писателя, но и объёмнее – последних четырёх переломных десятилетий отечественной истории.