Скачать книги жанра Документальная литература

Книга израильского поэта, аналитика, публициста Григория (Гершона) Трестмана создана на основе глубокого анализа многочисленных документов, книг, публикаций, архивных материалов и других источников. Написанная прекрасным, живым языком, эта книга, несомненно станет незаменимым пособием по изучению современной истории еврейского государства, как сказал автор, позволив себе перефразировать высказывание М. Твена, большой истории маленькой страны.

Издание третье, переработанное и дополненное.

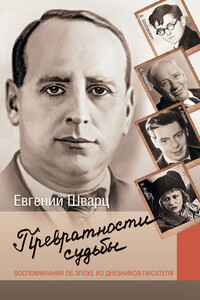

Евгений Шварц – известный советский писатель, автор культовых пьес «Голый король», «Снежная королева», «Тень», «Дракон», «Обыкновенное чудо».

Дневники – особая часть творческого наследия Шварца. Писатель вел их почти с самого начала литературной деятельности. Воспоминания о детстве, юности, о создании нового театра, о днях блокады Ленинграда и годах эвакуации. Но, пожалуй, самое интересное – галерея портретов современников, за которыми встает целая эпоха: Корней Чуковский, Самуил Маршак, Николай Черкасов, Эраст Гарин, Янина Жеймо, Дмитрий Шостакович, Аркадий Райкин и многие-многие другие. О них Шварц рассказывает деликатно и язвительно, тепло и иронично, порой открывая известнейших людей тех лет с совершенно неожиданных сторон.

Андрей Вячеславович Кураев – протодиакон Русской Православной Церкви; профессор Московской духовной академии; писатель и публицист, проповедник и миссионер. Творчество и деятельность Андрея Кураева вызывают различные оценки: от наград за миссионерскую деятельность до обвинений в антисемитизме, в разжигании межэтнических и межрелигиозных конфликтов.

В своей новой книге Андрей Кураев выступает с острой критикой сложных и острых проблем современного мироустройства, межнациональных и межрелигиозных отношений в нашей стране. Он не боится касаться «табуированных тем» – пишет о засилье мигрантов в русских городах, о нарастании исламского экстремизма, о непростой и противоречивой роли евреев в жизни России.

Кураев касается, конечно, и положения православной Церкви в наше время, поведения священнослужителей и скандалов, связанных с ними. Автор имеет собственный взгляд на причины падения духовности России и предлагает пути укрепления духовных основ нашего общества.

Первая Мировая была и ПЕРВОЙ СНАЙПЕРСКОЙ ВОЙНОЙ.

Именно на ее фронтах снайпинг впервые стал массовым, именно здесь определились его основные принципы и специфические приемы (например, снайперские пары – «стрелок-истребитель» и наблюдатель-целеуказатель). Пионерами снайперского дела по праву считаются немцы, уже осенью 1914 года развязавшие настоящий «снайперский террор», однако британцы быстро отреагировали на угрозу, создав собственную снайперскую школу и в конце концов полностью подавив вражеских стрелков. Большие потери от снайперского огня несла и русская пехота: «Хорошо помню, какую тяжелую атмосферу в полках создавали германские снайперы. Они буквально не позволяли показать из-за бруствера полголовы. Высокий процент выведенных из строя офицеров в первые же минуты боя тоже наводил на мысль, что их кто-то бьет, что называется, «на выбор» – конечно, это били снайперы…» Однако создать собственную снайперскую школу, поставив обучение стрелков «на поток», удалось лишь гораздо позже, в Красной Армии.

Эта книга, первое профессиональное исследование снайперского дела, была переведена на русский язык еще 90 лет назад, но две трети века пролежала в спецхранах под грифом «Для служебного пользования» и лишь теперь становится доступна массовому читателю.

Это сборник рассказов от первого лица тех, чье детство пришлось на тяжелое блокадное время. Болезненные воспоминания героев, их стойкость и мужество еще раз напоминает читателям, какой нелегкой ценой досталась Великая победа.

Проект «Непридуманные рассказы о войне» существует с марта 2005 года и развивается силами энтузиастов. Идея создания принадлежит известному московскому священнику протоиерею Глебу Каледе. Все публикации – это рассказы непосредственных участников событий Великой Отечественной.

В ноябре 2011 года руководитель протоиерей Александр Ильяшенко и коллектив проекта «Непридуманные рассказы о войне» заняли первое место среди участников межрегионального конкурса журналистского мастерства «Слава России». Работа проекта также была отмечена в 2010 году на IX Всероссийском конкурсе за лучшее освещение в средствах массовой информации темы патриотического воспитания «Патриот России». Проект занял первое место в номинации «Дети войны».

Автор этой книги – прежде всего популяризатор, человек, непосредственно обращающийся через свои книжки к самой широкой читательской аудитории. Он далек от актуальных тем, от декларированного добросовестного и всеобъемлющего восстановления исторической правды. У него другая задача – доступно объяснить местному обывателю, кто он и что он: где живет, кто жил здесь до него, чем интересна природа и история Южного Урала.

В журналистике почти нет тем, которыми бы он не занимался, Читатели знают: его «конек» – писать о самых животрепещущих проблемах в сфере экологии, архитектуры, истории Челябинска, городской среды. Увлеченный краеведением, Фонотов в составе экспедиций не раз забирался в самые отдаленные уголки Южного Урала, исследуя памятники природы и исторические места. Его впечатления, описанные тонко и увлекательно, находили потом свое место в очерках и рассказах.

Над ней не властно время. Мир меняется, мода приходит и уходит, а Одри Хепберн по-прежнему остается недосягаемым идеалом красоты, элегантности и хорошего вкуса.

Но многие ли знают, что таилось под прекрасной внешней оболочкой?

Кто она? Юная балерина, сражающаяся с нацистами, самая высокооплачиваемая звезда Голливуда, икона стиля в платьях от Живанши, посол ЮНИСЕФ, спасающий голодающих детей. Какое из этих лиц настоящее?

Какой Одри Хепберн была на самом деле?

«Мои печальные победы» – новая книга Станислава Куняева, естественно продолжающая его уже ставший знаменитым трехтомник воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В новой книге несколько основных глав («Крупнозернистая жизнь», «Двадцать лет они пускали нам кровь», «Ритуальные игры», «Сам себе веревку намыливает») – это страстная, но исторически аргументированная защита героической и аскетической Советской эпохи от лжи и клеветы, извергнутой на нее из-под перьев известных еврейских борзописцев А. Борщаговского, М.Дейча, С.Резника. Более сложный и глубокий подход к этой теме содержится в одной из важнейших глав книги «Лейтенанты и маркитанты», в центре которой поэт Д.Самойлов и его современники по учебе в Институте Философии, Литературы, Истории…

Однако автору пришлось защищать нашу великую историю, и заодно, честное имя своего друга, выдающегося русского мыслителя Вадима Валериановича Кожинова (а также и свою честь) не только от русофобов и диссидентов, но и от глумливых измышлений соратников по патриотическому лагерю: Ильи Глазунова, Владимира Бушина, Татьяны Глушковой, Валентина Сорокина… Отношениям с каждым из них посвящены отдельные главы книги.

В книге также присутствуют размышления автора о творчестве Георгия Свиридова, о разговорах с ним, воспоминания о встрече с Андреем Тарковским, и речь о русофобии произнесенная Станиславом Куняевым на Всемирном Русском Народном Соборе…

Завершается книга главой «Пушкин – наш современник», в которой дерзко, но убедительно доказана связь пушкинского журнала «Современник» – с самым популярным журналом сегодняшней эпохи «Наш современник», которым вот уже 17 лет руководит Станислав Куняев.

К началу Второй мировой войны на вооружении Красной армии состояли устаревшие образцы техники. Укомплектованность артиллерии штатными тягачами не превышала более 5 % от необходимого. Подавляющее число танков и самолетов не имело радиосвязи. И в то же время в 1920—1938 гг. в СССР было произведено огромное число заведомо непригодной военной техники, например свыше 5 тысяч безоткатных орудий Курчевского, целая армия радиоуправляемых роботов Бекаури. Многие военные научно-исследовательские институты разрабатывали заведомо негодные и бесперспективные изделия.

Почему история с негодным оружием засекречена до сих пор, и какое к ней имеет отношение Тухачевский и другие маршалы и комкоры – герои процессов 1937 года?

Об этом и многом другом читатель узнает из новой книги А.Б. Широкорада.

Исповедь о сыне написана горькими слезами всей нашей замордованной жизни, и никому её никогда не смыть, как невозможно истребить саму жизнь на земле.

Эта печальная книга посвящается моим родным, внукам-сиротам, Грише и Ане, светлой и незабвенной памяти их любимого папы и нашего горячо любимого сына и брата, Николая Валентиновича Богданова, безвременно ушедшего из жизни, и мой отцовский ему земной поклон.

За «делом ЮКОСа» много лет следили как вся наша страна, так и весь цивилизованный мир. На процессах против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева столкнулись не только команда адвокатов и система российского правосудия, правого уже по самому определению. Это было противостояние нового бизнеса, его защитников и государственной машины… с вполне предсказуемым результатом.

Известный адвокат Константин Ривкин был не просто один из участников этих процессов, кому доступны все тонкости взгляда изнутри. Он на собственном опыте почувствовал, что это такое, когда государство борется с независимым бизнесом, не брезгуя при этом никакими средствами, вплоть до запугивания и преследования адвокатов.

Его книга – уникальное, написанное с адвокатским педантизмом и умной иронией свидетельство тех окаянных дней и судилищ, на которых уничтожалось предпринимательское будущее страны. Это не просто мемуары и биографии отдельных человеческих судеб, зачастую трагических. Это не только достоверная история разгрома некогда самой успешной нефтяной компании.

Книга содержит неизвестные подробности и доказательства, профессиональный анализ современных проблем российского уголовного судопроизводства, с глубоким проникновением в суть его проблем. И в то же время это пособие для нынешних юристов, вынужденных работать в системе, когда обращение «Ваша честь» звучит как невольный сарказм.

И, наконец, одна из самых ценных составляющих этого издания – дань памяти человеку, который, как и главные герои, стал так дорог автору за эти годы.

«Биография Наташи уже написана… Но эта книга о другом – о том месте, которое Наталья Горбаневская занимает сегодня в частном пространстве каждого из знавших ее лично, и о том, что подвиг ее жизни был не политическим, как считают миллионы людей, а чисто человеческим – о чем знают немногие. И этот подвиг далеко не исчерпывается тем общеизвестным фактом, что она вышла на Красную площадь в августе 1968 года, протестуя против введения советских войск в Чехословакию. Маленькая ростом, в каких-то измерениях навсегда оставшаяся девочкой, в течение жизни она выросла в человека огромного масштаба, сохранив радостную детскость до смертного часа».

Людмила Улицкая

Четверть века назад на историческую сцену России вышли «герои нашего времени», в ходе неслыханной по масштабам и цинизму аферы под названием «экономические реформы» смахнувшие в свой личный карман национальное достояние России. Речь идет о новоявленных банкирах Александре Смоленском и Владимире Потанине, медиамагнате Владимире Гусинском, «узнике совести» Михаиле Ходорковском и неразлучном до последнего времени тандеме Абрамович-Березовский. Пришло время подробно поговорить о них всех и особенно о Борисе Березовском – самом шумном, самом ярком и самом специфическом российском олигархе. Который, несмотря на все свои миллиарды и головокружительные авантюры, на подлинную гениальность в махинациях и политические амбиции, войну, объявленную нынешнему руководству России, похоже, проиграл… Часть материалов, касающихся жизни и деятельности новоявленных российских миллиардеров, ранее уже публиковалась Александром Бушковым. Но в этой книге он использовал самые свежие факты о последних годах жизни Бориса Березовского. Как протекала его жизнь в Лондоне? Почему судебный процесс с бывшим подельником Романом Абрамовичем, на который он возлагал большие надежды, завершился полным крахом? Чем закончилось его многолетнее противостояние с высшим руководством России? И что стало причиной его преждевременной смерти: финансовые проблемы или нереализованные политические амбиции?