Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино

| Автор: | Мириам Хансен |

| Перевод: | Нина Александровна Цыркун |

| Жанр: | Кинематограф / театр |

| Серия: | Кинотексты |

| Год: | 2023 |

| ISBN: | 9785444823396 |

С момента своего возникновения кинематограф формировался как новая публичная сфера, отражающая важные социальные сдвиги рубежа веков, которые проявлялись не только в экранных произведениях, но и в зрительских практиках. Книга профессора университета Чикаго Мириам Хансен (1949–2011) исследует тесную связь между становлением аудитории раннего американского кино и трансформацией деловой и частной жизни. В первой части исследования автор, используя вынесенную в заглавие метафору Вавилона, показывает, как кино в процессе создания «зрительства» решало задачу интеграции этнически, социально и гендерно разнородных групп в единую культуру потребления. Вторая часть посвящена подробному анализу фильма Гриффита «Нетерпимость», с которого принято вести отсчет современным взаимоотношениям между фильмом и зрителем. В третьей части автор обращается к феномену кинозвезды на примере Родольфо Валентино, анализируя его культ в контексте коммерческих интересов Голливуда и новой феминной субкультуры.

Скачать книгу Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Художественный фильм «Сталкер» Андрея Тарковского по повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» – ключевой памятник позднесоветской культуры, получивший всемирное признание. Он не раз становился предметом киноведческих исследований, вдохновлял художников и режиссеров, а о работе над фильмом писали многие, кто был рядом с Тарковским на разных этапах непростого пути от замысла проекта до его воплощения. Режиссер, актер и писатель Евгений Цымбал более двух лет проработал на съемках фильма сначала ассистентом по реквизиту, а затем вторым режиссером. В своей книге он стремится восстановить хронику создания фильма, подкрепляя ее документами и личными свидетельствами. Читателю предстоит узнать, как первоначальный замысел трансформировался в ходе работы со сценарием, ближе познакомиться с культурно-политическим контекстом, увидеть прямую связь между биографическим обстоятельствами жизни Тарковского и его художественными решениями. Личные воспоминания в книге монтируются с фрагментами интервью, которые автор брал у участников съемочной группы.

Появление кино породило несколько утопий, одна из которых была связана с тем, что этот аппарат по записи движения обостряет подражательные способности зрителей в отношении моторных реакций. Эта книга пытается проследить, как менялось телесное поведение, каким его запечатлело кино, в течение двадцатого века – в России между двумя мировыми войнами, в послевоенной Европе и в Китае на переломе к ХХI веку. Модернизация и урбанизация русского общества (отход от аристократической этикетности, от крестьянской, монархической и церковной ритуальности) были неотделимы от утопических проектов создания нового антропологического типа – советского человека, подвергнув национальную традицию радикальному переосмыслению. После 1945 года перевоспитание немцев в духе демократии было сознательной программой, над которой работали американские политики, психологи и антропологи, и фильмы играли в ней огромную роль. Страна рассматривалась как социальная лаборатория, что сближает американский послевоенный эксперимент с советским опытом. Китайское кино на протяжении ХХ века колебалось между национальным каноном и универсально понятным киноязыком. Оксана Булгакова – киновед, профессор Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

Мыслитель, радикал, экспериментатор, литератор, художник, Ларс фон Триер остается одной из самых крупных и противоречивых фигур европейского кинематографа рубежа XX и XXI столетий. Исследованию его всегда очень разных, часто шокирующих и провокативных фильмов кинокритик Антон Долин посвятил много лет. В книге анализируется творчество режиссера, а также публикуются обстоятельные интервью с самим Триером и с его коллегами – режиссерами и актерами.

«Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» – эти фильмы, загадочные и мощные, складываются в феномен Алексея Германа. Его кинематограф – одно из самых значительных и наименее изученных явлений в мировом искусстве последнего полувека. Из многочасовых бесед с режиссером Антон Долин узнал если не все, то самое главное о происхождении мастера, его родителях, военном детстве, оттепельной юности и мытарствах в лабиринтах советской кинематографии. Он выяснил, как рождался новый киноязык, разобрался в том, кто такие на самом деле Лапшин и Хрусталев и чего ждать от пятой полнометражной картины Германа, работа над которой ведется уже больше десяти лет. Герои этой книги – не только сам Герман, но и многие другие: Константин Симонов и Филипп Ермаш, Ролан Быков и Андрей Миронов, Георгий Товстоногов и Евгений Шварц. Между фактом и байкой, мифом и историей, кино и литературой, эти рассказы – о памяти, времени и труде, который незаметно превращается в искусство. В книгу также включены эссе Антона Долина – своеобразный путеводитель по фильмам Германа. В приложении впервые публикуется сценарий Алексея Германа и Светланы Кармалиты, написанный по мотивам прозы Редьярда Киплинга.

Невероятные сюжеты, зрелищные драки, скрытая эротика, музыка и танцы… Индийское кино очень узнаваемо, и его характерным признакам посвящена эта книга. В нее вошли две книги известного индийского киноведа М. К. Рагхавендры: «Болливуд» и «52 индийских фильма». Чем Болливуд отличается от Голливуда, как он связан с индийским обществом и национальной культурой? Как индийским режиссерам удалось создать мгновенно узнаваемую кинопоэтику? Рагхавендра рассказывает о самых ярких и характерных фильмах, снятых в Индии, и объясняет, как болливудская продукция меняется с постепенной модернизацией страны.

Фестиваль в Каннах – самый влиятельный и престижный, он представляет зрителям и критикам лучшие из снятых за год фильмов и определяет не только киномоду, но и направления, по которым будет развиваться киноискусство. Книга «Каннские хроники» – это сборник бесед, которые видные отечественные кинокритики в течение ряда лет (2006–2016) ежегодно вели в редакции журнала «Искусство кино» по горячим следам Каннских кинофестивалей, обсуждая как нашумевшие на фестивале фильмы, так и тенденции мирового кинопроцесса, сфокусированные фестивальной призмой. Сборник открывают и завершают специально написанные для него статьи, обобщающие сделанные наблюдения.

В последние десятилетия азиатские фильмы регулярно получают призы на ведущих кинофестивалях – в Каннах, Венеции, Берлине. Автор книги, известный кинокритик Сергей Анашкин пытается выяснить, благодаря чему кинематограф Азии занял лидирующие позиции. В книге рассматриваются новейшие тенденции в развитии кино Китая, Кореи, Японии, Таиланда, Казахстана и других стран, анализируется творчество Вон Карвая, Цай Минляна, Такаси Миике, Ким Ки Дока, Эдварда Янга, Апичатпонга Вирасетакуна и других известных современных режиссеров.

В этой книге знаковые фигуры русского революционного авангарда предстают в необычном ракурсе: кинорежиссер Дзига Вертов – как литератор, поэт Владимир Маяковский – как киноактер, сценарист и организатор кинопроизводства. Пользуясь методом «параллельного монтажа», автор монографии обнаруживает многочисленные, порой неожиданные пересечения в жизни и творчестве своих героев: сходства судеб и эстетических программ, взаимное цитирование, попытки друг у друга учиться. Перед читателем разворачивается «полнометражный творческий разговор» Вертова и Маяковского в контексте «поэтики эпохи». Авторский анализ дополняют ценные приложения, в том числе тексты Маяковского, посвященные кино, и впервые публикуемые стихотворения Вертова.

Александр Пронин – доктор филологических наук, доцент СПбГУ, исследователь экранной драматургии, автор книг «Телевидение как рассказчик», «Как написать хороший сценарий», сценарист более 20 документальных фильмов.

Путешествие по фильмам Джима Джармуша, культового режиссера американского независимого кино, Антон Долин начинает с последнего фильма, чтобы закончить дебютом. Одиночки и маргиналы, музыканты и писатели, странники и таксисты, мертвые и бессмертные – герои этой книги об одной из главных фигур современного кинематографа. А среди соавторов здесь – поэты, посвятившие свои стихи Джармушу, и музыкальные критики, написавшие о вдохновивших его песнях. И наконец, сам Джармуш, чьи интервью замыкают книгу. Антон Долин – известный кинокритик, неоднократный лауреат премии гильдии киноведов и кинокритиков России, автор книг «Ларс фон Триер. Контрольные работы» (2004), «Такеси Китано. Детские годы» (2006), «Уловка XXI: очерки кино нового века» (2010), «Герман: Интервью. Эссе. Сценарий» (2011), «Рой Андерссон. Похвала банальности» (2015) и многочисленных публикаций в периодике.

Человек играющий. Убийца и жертва, бандит и коп, художник и поэт, режиссер и артист, комик и трагик, самурай и шут, телезвезда и кинематографист. Вечный дилетант и неисправимый ребенок, который отказывается взрослеть. Все это – Такеси Китано, сакральное чудовище японской культуры. О его жизни и карьере, методе и стиле, противоречиях и парадоксах – книга кинокритика Антона Долина.

Советское «школьное кино» – крайне любопытное явление в истории мирового кинематографа, основанное на специфическом компромиссе пропагандистских установок и социальных запросов аудитории. Истории, которые оно рассказывало, зачастую были построены по принципу матрешки: незамысловатый внешний сюжет мог скрывать в себе самые разные месседжи – от утверждения советских моральных ценностей до фиги в кармане, от поиска вариантов развития личности до намеков на изменения в генеральной линии партии. Тому, как формировались и транслировались эти смыслы, а также соотнесенности разных месседжей в одном «высказывании» и посвящена эта книга. Вадим Михайлин – историк культуры, социальный антрополог, профессор Саратовского государственного университета. Галина Беляева – старший научный сотрудник Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева.

Новая книга известного критика Зары Абдуллаевой – дополненное переиздание «Постдока: неигрового/игрового» (2011). В ней осмысляются пограничное пространство и взаимообмен между игровым и документальным в кино, театре, литературе, современном искусстве. Рассматривается новейшая ситуация, сложившаяся в художественной практике 2010‐х годов; анализируются фильмы, книги, спектакли, фотографии, кураторские проекты художников, работающих на границе факта и вымысла, а также новые тренды в творчестве режиссеров, о которых шла речь в первом издании. В книгу включены беседы автора с А. Васильевым, С. Братковым, У. Зайдлем, В. Манским, Л. Рубинштейном.

Глобальное переформатирование культурной и общественной жизни в СССР в 1920–1930‐е годах во многом опиралось на веру во власть слова, что породило культ литераторов и трепетное внимание к речам вождей. Книга Александра Гончаренко посвящена проблеме текстоцентричности этой эпохи, которую автор исследует на примере эстетических поисков в советском кинематографе. Звездные кинорежиссеры, литераторы и критики, как и канувшие в Лету функционеры – все они стремились освоить новое искусство с помощью литературных понятий и инструментов. На материале архивных документов и периодики, издававшейся с 1927 по 1941 год, Гончаренко реконструирует дискуссии как о самих фильмах, так и об обстоятельствах их производства и восприятия. Последняя глава книги представляет собой своеобразный постскриптум: автор предлагает взглянуть на встречающийся в соцреалистических картинах устойчивый мотив недоверия к письменным текстам, которые могут служить метафорой бесплодных теоретизаций, кабинетной науки или вовсе стать опасными уликами в руках врагов СССР.

«Вообще, о чем эта книга? Она о творчестве, которому всегда и везде есть место. Она о том, как можно положить почти всю жизнь на занятие в высшей степени странное и ни минуты об этом не пожалеть.» – Тимофей Вольский.

Топот копыт, скрип двери, шум моря…– задумывались ли вы, откуда появляются эти звуковые эффекты в кино? А кто их создает?

В этой увлекательной книге Тимофей Вольский, потомственный шумовик Тонстудии на Мосфильме, открывает завесу на одну из самых загадочных и творческих профессий в мире кино – звукооформителем.

• Кто такой звукооформитель и откуда взялись эта профессия?

• Что может испортить звук в кино?

• Что такое синхронные шумы?

• Как избежать брака по звуку

• Как сымитировать звук вьюги

Эта книга станет настольным пособием как для начинающих звукооформителей, так и для опытных профессионалов. Откройте для себя магию звука и узнайте, как сделать ваш проект по-настоящему живым!

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

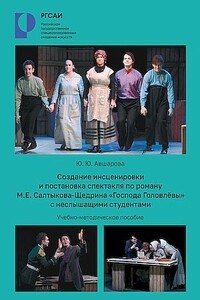

Предлагаемое учебно-методическое пособие создано на основе обобщения практического опыта автора в работе со студентами театральных вузов, в частности со студентами Российской государственной специализированной академии искусств, имеющими ограничения по слуху и играющими спектакли на русском жестовом языке. В центре внимания автора единый творческий процесс создания инсценировки и постановки спектакля с определённым коллективом по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы».

Пособие адресовано преподавателям, работающим со студентами высших и средних специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку по специальности «Актёрское искусство».

Издание может быть интересно преподавателям курсов повышения квалификации педагогических кадров, руководителям творческих коллективов, в том числе инклюзивных, студентам, ассистентам-стажёрам, аспирантам.

«Видимый человек» (1924) венгерского литератора и поэта Белы Балажа (1884–1949) – одна из первых книг по кинотеории. Полагая, что «кинематограф делает видимым человека и его мир», Балаж – под влиянием идей Анри Бергсона, Георга Зиммеля и Вильгельма Дильтея, у которых он учился в Париже и Берлине, – обращается к физиогномии и мимике, становясь первопроходцем в исследовании лица и крупного плана. Он вступает в полемику с Кулешовым и Эйзенштейном, чтобы выявить эстетические закономерности киноискусства, описывает и анализирует его формы выразительности, выявляет принципы, сделавшие кинематограф таким популярным. Балаж рассматривает разные типы фильмов, раскрывает секреты оптических трюков, оценивает новое направление – цветное кино, – выявляет значение звука и музыки для фильмов, иронизирует над «хэппи-эндом». Идеи Балажа не принадлежит исключительно прошлому, к ним постоянно обращаются ученые, историки и семиотики кино. Влияние «Видимого человека» на теоретическую мысль простирается от понятия «ауры» Вальтера Беньямина до киносемиотики Кристиана Метца и феминистских теорий взгляда.

Тимур приехал в столицу в поисках лучшей жизни, и тут же его окружили четыре урагана: Ада, Жанна, Катя и Валя. Всё бы ничего, Тимур сам не промах. Дамы играют им, он играет ими, но в какой-то момент эти игры становятся слишком опасными, ведь одна из дам потомственная ведьма, хоть и не афиширует этого, а с ведьмой шутки плохи!

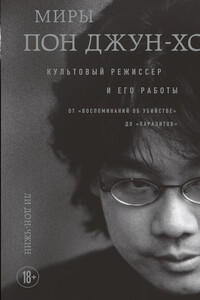

Пон Джун-хо – режиссер, изменивший представление о корейском кино. В своей книге корейский кинокритик Ли Дон-чжин анализирует ключевые работы Пон Джун-хо, а также беседует о жизни и творчестве с самим режиссером! От ранних фильмов до международного признания.

В книге вы найдете ответы на вопросы:

• Как Пон Джун-хо использует метафоры и символику, чтобы затронуть важные социальные темы и заставить зрителей задуматься о мире вокруг них?

• Что стоит за успехом таких фильмов, как «Паразиты», «Окча», «Мать» и «Сквозь снег»?

• Что означают имена в фильмах Пон Джун-хо.

• Какой фильм стал первым вошедшим в шорт-лист Каннского кинофестиваля?

• Что послужило источником вдохновения для создания фильма «Воспоминания об убийстве»?

Эта книга – идеальный путеводитель для всех, кто хочет понять, как один человек может изменить лицо кинематографа.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

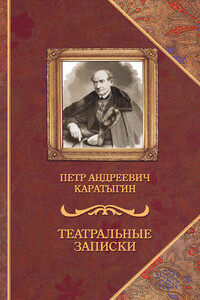

Петр Андреевич Каратыгин (1805–1879) – потомственный актер, драматург, педагог, мемуарист – вспоминает молодость – свою и русского театра.

В начале XIX века меняется вся картина театральной жизни в России: увеличивается количество театральных трупп, расширяется состав актеров. Специально для сцены знаменитые авторы пишут, переводят и адаптируют произведения самых разных жанров. Сцена начинает остро нуждаться в профессионалах, и их воспитывают в Петербургском театральном училище. В Москве и Петербурге открываются Императорские театры, в труппы которых приглашают наиболее способных и талантливых выпускников училища.

Императорские театры, несмотря на свое пышное название, мало отличались от нынешних театров в плане взаимоотношений актеров между собой: кипели те же страсти, устраивались розыгрыши, плелись интриги.

Перед вами своего рода энциклопедия целой театральной эпохи. Как Крылов воспринимал «экранизации» своих басен? Откуда взялось выражение «игра не стоит свеч»? Любили ли Грибоедова его более популярные современники?.. Об этом и о многом другом рассказывает Петр Андреевич Каратыгин с присущими ему остроумием, иронией и наблюдательностью.

Новый Голливуд – уникальный феномен в истории американского кино второй половины ХX века. Его утверждение непосредственно связано с приходом в киноиндустрию молодого поколения режиссеров, закончивших первые американские киношколы. Воспитанные на мировом кино, они в своем творчестве сумели не только выразить радикальное время контркультурных шестидесятых, но и повлиять на будущее переустройство индустриальной системы Голливуда, в которой блокбастер стал доминирующей формой киновысказывания, а «независимый кинематограф» – полем для апробации новых идей в развитии киноязыка и жанровых конвенций. Анжелика Артюх в своей работе рассматривает переход от классического Голливуда к Новому как глобальную метаморфозу общей культуры США. В какой момент Голливуд навсегда изменился и как на это повлияли политический, экономический и социальный контексты? Поиск ответа на этот вопрос – главная задача этой книги.

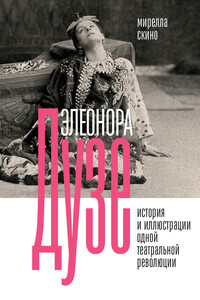

Книга Миреллы Скино об Элеоноре Дузе (1859–1924) – результат многолетнего и кропотливого исследования, охватывающего не только жизнь и творчество великой актрисы, но общее состояние итальянского театра ее эпохи. Во всем мире художественная элита рубежа XIX–XX веков – от Сары Бернар, Д’Аннунцио, Л. Пиранделло, Э. Г. Крэга до А. Чехова, Вс. Мейерхольда и К. Станиславского – восхищалась талантом Дузе. Однако только теперь, с сегодняшней временной дистанции можно с уверенностью говорить о ее подлинной гениальности: Дузе не только предвосхитила, но и определила тенденции развития и становления театрального искусства на столетие вперед. Это же касалось и драматургии, поскольку внимание актрисы в пору ее зрелого творчества сосредоточилось на пьесах Д’Аннунцио, М. Метерлинка, Г. Ибсена. Дузе неоднократно гастролировала в России (1891–1892, 1908), ее спектакли имели ошеломительный успех, а И. Репин написал портрет актрисы. Кончину Дузе оплакивал весь мир, траурные церемонии сопровождались огромным стечением народа и в Америке, и в Италии. Мирелла Скино – театровед, профессор Третьего университета Рима.