Три влечения. Любовь: вчера, сегодня и завтра

| Автор: | Юрий Борисович Рюриков |

| Жанры: | Культурология , Социология , Семейная психология |

| Серия: | Humanitas |

| Год: | 2015 |

| ISBN: | 978-5-98712-556-4 |

Книга о проблемах любви и семьи в современном мире. Автор – писатель, психолог и социолог – пишет о том, как менялись любовь и отношение к ней от древности до сегодняшнего дня и как отражала это литература, рассказывает о переменах в психологии современного брака, о психологических основах сексуальной культуры.

Скачать книгу Три влечения. Любовь: вчера, сегодня и завтра бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

В книге собраны лекции, прочитанные Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной за последние 10 лет, а также эссе на родственные темы. Цель авторов – в атмосфере общей открытости вести читателя и слушателя к становлению целостности личности, восстанавливать целостность мира, разбитого на осколки. Знанию-силе, направленному на решение частных проблем, противопоставляется знание-причастие Целому, фантомам ТВ – духовная реальность, доступная только метафизическому мужеству. Идея Р.М. Рильке о работе любви, без которой любовь гаснет, является сквозной для всей книги. Впервые опубликовано под названием «Невидимый противовес» в 2005 г. в издательстве «Пик».

Среди обширной литературы о Николае Гавриловиче Чернышевском (1828–1889) книга выделяется широтой источниковедческих разысканий. В ней последовательно освещаются различные периоды жизненного пути писателя, на большом архивном материале детально охарактеризованы условия формирования его личности и демократических убеждений. Уточнены или заново пересмотрены многие биографические факты. В результате чего отчетливее выясняется конкретная обстановка раннего детства в семье православного священника (главы о предках, родителях, годы учения в духовной семинарии), пребывания в университете и на педагогическом поприще в саратовской гимназии. Подробно рассмотрены обстоятельства женитьбы, дружеские связи, учительская служба во 2-м кадетском корпусе, биографические подробности защиты магистерской диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», особое внимание уделено участию в редактировании «Современника» и «Военного сборника».

Настоящее издание открывает серию трудов священника Георгия Чистякова (1953–2007), историка, богослова, общественного деятеля; оно включает в себя книгу «Над строками Нового завета», а также две работы, посвященные литургической поэзии: «Тебе поем» и «Средневековые латинские гимны». Издание адресовано историкам-профессионалам, а также всем интересующимся историей культуры.

Сборник «К музыке» Ираклия Андроникова (1908–1990), писателя, ученого, артиста, состоит из очерков, написанных автором примерно с 1956 по 1975 г. Среди героев книги – имена, посвятившие себя музыке по вдохновению, таланту и образу мыслей. Федор Шаляпин, Надежда Обухова, Иван Соллертинский, Святослав Рихтер, Евгений Мравинский, Леонид Коган, Генрих Нейгауз, чьи «живые» портреты воссоздает Ираклий Андроников на страницах сборника.

Автор тонко чувствовал и понимал музыку, а любовь к ней пронес через всю жизнь. Один из рассказов Ираклия Андроникова заканчивается словами: «Если любишь музыку, то люби»… Они и должны стать эпиграфом к этой книге.

Книга известного публициста, литературоведа, критика посвящена жизнеописанию А. И. Одоевского, А. А. Бестужева, К. Ф. Рылеева. История нашего литературного развития сохранит на своих страницах их имена. Люди, о которых автор хотел напомнить читателю, имели в жизни своей две святыни: гуманный идеал, проясненный политической мыслью, за которую они пострадали, и художественную почву, которая радовала их в дни свободы и утешала в дни несчастия. В очерках, посвященных их памяти, одинаковое внимание уделяется и их политическим размышлениям, и их поэтическим грезам. Автор стремился достигнуть наибольшей полноты в подборе фактов, относящихся к биографии этих мыслителей, и в подборе сведений об их политической деятельности. В том вошли две книги: «Декабристы А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский. Их жизнь и литературная деятельность» (1907) и «Рылеев» (1908).

Книга А. Н. Медушевского – первое системное осмысление коммунистического эксперимента в России с позиций его конституционно-правовых оснований – их возникновения в ходе революции 1917 г. и роспуска Учредительного собрания, стадий развития и упадка с крушением СССР. В центре внимания – логика советской политической системы – взаимосвязь ее правовых оснований, политических институтов, террора, форм массовой мобилизации. Опираясь на архивы всех советских конституционных комиссий, программные документы и анализ идеологических дискуссий, автор раскрывает природу номинального конституционализма, институциональные основы однопартийного режима, механизмы господства и принятия решений советской элитой. Автору удается радикально переосмыслить образ революции к ее столетнему юбилею, раскрыть преемственность российской политической системы дореволюционного, советского и постсоветского периодов и реконструировать эволюцию легитимирующей формулы власти.

Самарий Великовский (1931–1990) – известный философ, культуролог, литературовед.

В книге прослежены судьбы гуманистического сознания в обстановке потрясений, переживаемых цивилизацией Запада в ХХ веке. На общем фоне состояния и развития философской мысли в Европе дан глубокий анализ творчества выдающихся мыслителей Франции – Мальро, Сартра, Камю и других мастеров слова, раскрывающий мировоззренческую сущность умонастроения трагического гуманизма, его двух исходных слагаемых – «смыслоутраты» и «смыслоискательства». Стержень этого анализа – нравственные искания личности в историческом потоке, их отражение во французской прозе, театре, лирике.

Многие страницы этой книги найдут отклик у сегодняшнего читателя, человека XXI века, который оказывается перед проблемами, бытийными и повседневными, этого нового времени.

Авторской манере письма свойствен свой, художественный стиль.

В книге дается всесторонний анализ творчества Альбера Камю (1913–1960), выдающегося писателя, философа, публициста – «властителя дум» интеллигенции Запада середины XX столетия (Нобелевская премия 1957 г.). Великовский рассматривает наследие Камю в целостности, прослеживая, как идеи мыслителя воплощаются в творчестве художника и как Камю-писатель выражает себя в философских работах и политической публицистике. Достоинство книги – установление взаимодействия между поисками мировоззренческих и нравственных опор в художественных произведениях («Посторонний», «Чума», «Падение», др.) и собственно философскими умонастроениями экзистенциализма («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек» и др.). Великовский не упрощает поднятых Камю проблем, а, напротив, подчеркивает их значимость, отнюдь не утратившую злободневность в наше время.

Настоящее издание продолжает серию трудов священника Георгия Чистякова (1953–2007), историка, богослова, общественного деятеля; оно включает в себя три сборника статей, подготовленные к изданию самим автором: «Размышления с Евангелием в руках», «На путях к Богу живому» и «В поисках Вечного Града». Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся отечественной историей.

Творчество и мышление рассматриваются в книге известного российского философа и культуролога, с одной стороны, в контексте творчества личности, с другой – в контексте времени и культуры. Анализируются произведения ряда известных философов, эзотерических деятелей, ученых и художников нашей цивилизации, что позволяет Вадиму Розину реконструировать понять и особенности их мышления и творчества. Автор старается показать, что мышление – столько же продукт самореализации личности, сколько филиации независимых от личности идей, представлений, способов работы, более широко – опыта культуры. А творчество обязательно предполагает совпадение и синергию личности и культуры, усилий реализовать свои ценности, устремления и ответить на объективные запросы и вызовы времени. Книга будет интересна и необходима как ученым и философам, так и любому образованному человеку, который хочет понять, как в нашей культуре создавались произведения философии, науки и искусства, какую роль при этом сыграли обстоятельства жизни и личности самих творцов.

Книга А.Н. Медушевского посвящена проблеме соотношения правовой традиции и политики власти в условиях социальных трансформаций. С позиций когнитивной теории, сравнительного правоведения и конституционной инженерии автор выясняет соотношение права и правосознания в обществах переходного типа, показывает становление либеральной парадигмы в политической философии нового и новейшего времени, представляет основные положения теории конституционных циклов и раскрывает логику переходных процессов от авторитаризма к демократии. Он анализирует динамику российского политического процесса в истории и современности, раскрывает актуальные проблемы постсоветского конституционного развития. Автор выдвигает собственное видение рационального разрешения конфликта права и справедливости, легитимности и законности, нормы и действительности, политического разума и общественного идеала. Не ограничиваясь острой критикой противоречий и диспропорций современного политического и правового развития, он предлагает обоснованную и аргументированную концепцию их преодоления в рамках либеральной программы конституционных преобразований.

Книга «Эпоха неравновесия» продолжает предыдущие собрания текстов – «Очерки русской утопической мысли XX века» (1992), «Знаки эпохи. Философская полемика» (2008) и «К портретам русских мыслителей» (2012), включая, в основном, тексты, написанные в 2000-х годах и не вошедшие в упомянутые издания. Посвященный той же интересующей автора тематике, нынешний сборник имеет больший крен в сторону публицистики. В целом это все те же «проклятые вопросы» российского и общечеловеческого бытия.

Новоевропейский житель и особенно россиянин зажат ныне между полярными, но равно тоталитарными идеологиями: нацистской и коммунистической, грозящими безличным окаменением, и лжелиберальной, ведущей к распаду бытия. Сегодня на цивилизацию наступает исламизм.

Автор хотел бы думать о себе, перефразируя А. К. Толстого, что он «двух станов не боец», но и не «гость случайный», поскольку стремится противопоставить этим двум третий, генеральный путь европейской цивилизации.

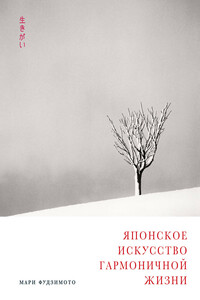

В Японии, стране с многовековой историей и очень высоким уровнем жизни, высшим достижением для человека считается обретение гармонии. Она воплощается в принятии несовершенства мира, старения и даже смерти, в тонком чувствовании красоты и достижении баланса во всех сферах.

В книге лингвиста Мари Фудзимото рассказывается о 43 базовых ценностях японской культуры, которые помогают понять себя, стать ближе к природе, примириться с течением времени и улучшить отношения с близкими. Среди этих понятий есть и широко известные, например кайдзен, ваби-саби, икигай, и практически незнакомые нам хансэй, сунао, сибуи и многие другие. Текст дополняют хайку великого Мацуо Басё, поэтические эссе влюбленного в Японию южноафриканца Дэвида Баклера и работы признанного мастера черно-белой фотографии Майкла Кенны.

Для кого

Для тех, кто хочет проверить свою систему ценностей, научиться правильно реагировать на воздействие обстоятельств, не поддаваться стрессам, начать видеть красоту мира и жить в гармонии с собой и окружающими и раскрыть свой потенциал. А также для тех, кто хочет больше узнать о культуре, традициях и философии жителей Страны восходящего солнца.

Каждому из людей отмерен свой срок жизни. Но и великим государствам, созданным благодаря избранникам, также уготован заранее известный срок. Успешно пройдя испытания судьбы, государства получают шанс увеличить продолжительность жизни. Не выдержав оных, государства погибают в строго назначенное время. Как показывает мировая история (Рим, Македония, Византия, Франция, Германия, Великобритания), жесткие законы судьбы не знают исключений.Сейчас мы стоим на пороге глобальных изменений мирового порядка. Кому-то из великих государств (Россия, США, Китай) суждено исчезнуть с политической карты, а кто-то успешно продолжит свой жизненный путь. Кто вытянет у судьбы счастливый билет, когда и почему? Ответы на данные вопросы со строгим научным обоснованием – во второй книге автора из его десятитомного цикла про избранников судьбы.

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Святогор, Садко… Мы с детства знаем этих героев, без которых невозможно понять ни историю России, ни истоки нашей литературы, ни основу русского мировоззрения. Но мир былин полон тайн. Когда они появились? Кто был прототипом богатырей? Как народные сказители относились к историческим событиям разных веков? Выдающийся ученый Владимир Пропп рассказывает об этом доходчиво и увлекательно. В эту книгу должен заглядывать каждый школьник и родитель.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Данное исследование посвященно феномену ёкай и его развитию в истории Японии. Ёкай – понятие многогранное. Это и отдельные мифологические персонажи, и таинственные происшествия (необязательно с их участием), и просто всё странное и удивительное, что выбивается из привычного порядка вещей. В книге автор рассматривает наиболее известных представителей низшей мифологии Японии, в том числе цукимоно, они и ки-цунэ. Мифологические персонажи позволяют взглянуть на обыденную жизнь японцев под новым углом, узнать о том, чего боялись люди, чему отдавали предпочтение в своей вере, что было для них наиболее важно.

В качестве Источниковой базы автор использует как древние японские тексты, так и более современные, относящиеся к XX веку, что позволяет проследить развитие ёкай от древности до настоящего времени.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

«Культура патриотизма и ее формирование в современной России» – это научная монография, которая исследует сущность патриотизма и его влияние на современное общество России. Монография предлагает анализ различных факторов, способствующих формированию культуры патриотизма в современной России. Авторы исследуют влияние медиа, образовательной системы, государственной политики и общественных организаций на формирование патриотических ценностей и идентичности у граждан.

Основываясь на эмпирических исследованиях, монография также предоставляет анализ эффективности различных программ и инициатив, направленных на формирование культуры патриотизма в России. Авторы обсуждают положительные аспекты и вызовы, с которыми сталкиваются такие программы, и предлагают рекомендации для дальнейшего укрепления и развития патриотической культуры в стране.

Монография «Культура патриотизма и ее формирование в современной России» является ценным исследованием для академического сообщества, политиков, общественных деятелей и всех интересующихся развитием патриотического сознания и идентичности в современной России.

От банальных туристических поездок до международных конференций ООН, от Армении до Японии через страны на промежуточные буквы.

Травелоги, обзоры страноведческих книг и даже мини-путеводитель по Японии. Культурология и гастрономия, ежедневные наблюдения и юнгеровские озаранеия, постоянные герои поездок и встречи с необычными персонажами.

По главам книги можно путешествовать.

Автор – японист, эссеист-культуролог, автор четырех книг.

В 2010 году Клементин Делисс выигрывает конкурс на должность директора Музея этнографии народов мира во Франкфурте. В течение пяти лет при содействии художников, дизайнеров, писателей, антропологов и юристов она пытается инициировать сдвиги внутри институциональной структуры музеев, переосмыслить то, как работает институция, каковы приоритеты ее деятельности – как внутренние, так и в отношении посетителей. В этом эссе Делисс рассказывает о своем уникальном опыте работы по трансформации модернистского понимания музея и его деятельности.

«Этнографические музеи, которые иногда называют музеями культуры народов мира, являют собой наиболее яркий пример учреждений, в которых по сей день сохраняется колониальное присутствие. Моя работа посвящена кризису именно в этом музейном сегменте, однако я рассчитываю затронуть и другие типы институций, обладающих коллекциями, которые осознают в XXI веке необходимость пересмотреть свой формат. Если музеи намерены двигаться вперед, бороться с рутиной, стереотипами и консерватизмом, какую модель критической и рефлексивной методологии следует применить в отношении существующих, забытых, запятнанных или невостребованных коллекций?»

Вклад древних греков в мировую и особенно европейскую историю колоссален. Античная греческая цивилизация – в полном смысле слова фундамент всей последующей жизни Европы. Без преувеличения можно сказать, что никакой другой народ не обогатил культурную сокровищницу человечества таким количеством шедевров и плодотворных идей. Успехи эллинов во всех областях творчества были феноменальны и неповторимы.

Предлагаемая книга посвящена древнегреческой культуре и народу, ее создавшему. Читатель узнает об особенностях мировосприятия античных греков, их мировоззрении, картине мира, мышлении, поведении. Словом, о тех основах, на которых выросла великая цивилизация Эллады.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Стихотворение «В парке плакала девочка…» (1910) – одно из наиболее известных произведений Игоря Северянина (1887–1941) – самого издаваемого в России поэта предреволюционных лет. Казалось бы, безыскусное и едва ли не «детское» стихотворение выглядит исключением на фоне его других, новаторских и нарочито эпатирующих, текстов. Но так ли это? Книга Константина Богданова – своеобразный «путеводитель» по этому стихотворению, в котором автор использует филологические возможности «медленного чтения». Исследователь показывает, как на фоне излюбленных тем Игоря Северянина – красота и дерзость, влюбленность и самовлюбленность, романтика и мелодрама – текст «В парке плакала девочка…» оказывается нетривиально открытым к разным прочтениям, детализующим литературные, изобразительные, музыкальные и социально-психологические контексты, важные как для самого поэта, так и для его современников.

Константин Богданов – филолог, историк культуры, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, автор вышедших в «НЛО» книг «О крокодилах в России», «Vox Populi», «Из истории клякс», «Переменные величины», «В сторону (от) текста».

Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).