The History of Philosophical Ideas and Their Expression in Art

| Автор: | Анна Ивановна Маслякова |

| Жанры: | Искусствоведение , История философии , Книги о путешествиях |

| Год: | 2020 |

| ISBN: | 978-5-532-04940-6 |

It seems to me that there is something Mysterious about Art. The History of Art is closely connected with Philosophical Ideas of the time. In this book we are going to scrutinize the way in which Philosophical Ideas have been expressed in Art from Antiquity to the Present Day. We are going to visit a lot of cities – Rome, Florence, Munich, Barcelona, Berlin, Riga, Tallin, Prague, Helsinki, Stokholm, Saint Petersburg… That is to say, we are going to Travel throughout the Whole History of Humanity and I hope that at the end of our Journey we will know more not only about Art, but also about ourselves.

Скачать книгу The History of Philosophical Ideas and Their Expression in Art бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Книга, замысел которой возник в результате исследования взаимосвязи музыкального творчества и эстетических воззрений одного из самых мистических композиторов – Александра Николаевича Скрябина, посвящена реконструкции истории музыки в эстетическом измерении в контексте других видов искусства – живописи, скульптуры, архитектуры, театра. Мы совершим увлекательное путешествие по всем стилям и эпохам, познакомимся с выдающимися учёными и художниками и узнаем что такое Красота и как она выражается в звуке, цвете и форме.

История о доме с привидениями, представленная в данной книге, была вдохновлена японской эстетикой. Речь идёт о храме Отоё в Киото где можно помолиться мышам. Считается, что мыши являются спутниками Окунинуси, бога врачевания и колдовства. Тогда как две статуи мышей, расположенные перед храмом, увековечивают мышек, которые по преданию предупредили бога о пожаре и, таким образом, спасли ему жизнь.

Книга посвящена творчеству Александра Николаевича Скрябина – одного из самых загадочных композиторов-мыслителей рубежа 19-20 веков. Широта сферы интересов Скрябина (музыка, философия, теософия, педагогика, исполнительство) отвечает масштабности его дерзновенного замысла по Преобразованию Мира Силой Искусства. Мы не только проследим траекторию Пути Скрябина к Красоте, но и узнаем в чем заключается суть его музыкально-эстетической концепции.

Обучение музыкальной грамоте должно быть лёгким и увлекательным. Предлагаем вашему вниманию нечто совершенно необыкновенное – книгу-путеводитель с авторскими стихами и красочными иллюстрациями. Мы совершим незабываемое путешествие в Музыкальную Страну, познакомимся с её удивительными жителями и посетим настоящий Сказочный Бал!

Книга посвящена шуточной истории Санкт-Петербурга и основана на реальных событиях, связанных с появлением зайцев в Летнем саду в январе 2022 года. Авторские иллюстрации представляют собой стилизованное изображение зайцев, гулявших по вечернему городу и попавших в объектив городских видеокамер. Зайцы, однажды собравшись у Летнего сада, решают переписать историю города, возвести новые памятники и даже основать новое направление в искусстве. Что же из этого получилось? Ответ на этот вопрос вы найдёте на страницах данного издания.

Данная книга, являющаяся продолжением цикла о белочках, живущих на Елагином Острове в городе Санкт-Петербурге, посвящена одному из самых красивых времён года – Золотой Осени. Вместе с пушистыми героями книги мы не только прогуляемся по очаровательному парку, но и узнаем много нового о его обитателях.

В книге «Кое-какие отношения искусства к действительности» собраны работы, объединенные интересом к репрезентационному ресурсу современного искусства. К тому, как оно выстраивает отношения с жизнью, улавливает дух времени, ощущает себя при смене социальных контекстов, реагирует на идейную и событийную фактуру реальности.

Как критик и интерпретатор, автор обладает редким даром вживания в конкретику художественного процесса. Его конек – портретная эссеистика. «Словоохотливый взгляд» (Бланден Кригель) автора побуждает зрителя к самостоятельной навигации в пространстве современного искусства.

Издание посвящено жизни и творчеству Николая Рериха, художника редкого дарования, который сумел утвердить в живописи свой оригинальный пластический язык и обогатить теорию цвета собственным пониманием и практическим опытом. Критики считали его художником, «непохожим ни на кого». Рериху удалось соединить в себе рассудочность учёного, выразительность живописца, проникновенность литератора и прозорливость провидца. Он, во многом, так и остался загадкой – как для тех, кто находился с ним в непосредственном общении, так и для тех, кто не имел такой возможности, но пытался осмыслить его феномен. Мы не ставим задачей разрешить эту загадку, но предоставляем фактический материал, свидетельства и суждения современников, чтобы читатель смог самостоятельно оценить вклад Николая Рериха в мировую культуру и развитие общественной мысли, а также осознать значение и масштаб его личности.

«Подслушать у музыки», следуя строке и желанию Анны Ахматовой, можно самое главное. Опору жизни, основу для своего видения мира усматривают в ней и те наши потрясающие современники, с которыми разговаривал автор этой книги. Писателю Андрею Битову «музыка построила душу». Для поэта Иосифа Бродского – «лучший учитель композиции», для бессменного директора ГМИИ им. Пушкина И. А. Антоновой – «самый таинственный, глубоко проникающий, всеобщий, абстрактный вид искусства»; для хранителя «Михайловского» Семена Гейченко, «в настоящей музыке – опыт благородства человеческого», раввина А. Шаевича – «громадный потенциал духовности… в ней великая мудрость!». И. Дыховичный заметил «трагизм несоответствия одинокой, непостижимой красоты музыки и реальности», архитектор А. Чернихов видит ее «камертоном эстетическим, нравственным», а нейролингвист Татьяна Черниговская уверена, что у занимающихся и слушающих музыку «улучшается качество нейронной сети, пластичность мозга». Книгу пронизывают сквозные линии, звуковые и философские, перекрещивающиеся тропинки смыслов; по ним так интересно следовать…

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Откуда появилась традиция украшать ёлку на Новый Год? Какими были игрушки в Царской России и СССР? Какие воспоминания у людей остались от их новогодних украшений? Данный сборник спешит ответить на эти вопросы!В нем собраны истории людей о своих новогодних игрушках с фотографиями. А также прописаны: стили украшения ёлки, кто ввел традицию наряжать ель в России и причем тут Йоль и Коляда.

Игорь Викторович Долгополов (1917–1991) – заслуженный деятель искусств РСФСР, искусствовед, писатель, просветитель, главный художник самого популярного в советское время журнала «Огонек». Ученик А. Дейнеки, он был личностью поистине масштаба Джорджо Вазари, человеком, всю жизнь создававшим единый образ мирового искусства. Его очерки о великих творцах, собранные позже в книги «Мастера и шедевры», при жизни автора печатались огромными тиражами.

Написанные в легком стиле, с необыкновенным чутьем и подлинным талантом, они представляли собой увлекательные рассказы, в которых ярко раскрывались характеры и творческая манера художников, подробно описывались их всемирно известные полотна. В настоящей книге читатель встретится с импрессионистами, а также их предтечами и последователями. Это Эжен Делакруа, Жан Франсуа Милле, Оноре Домье, Эдуард Мане, Фредерик Базиль, Эдгар Дега, Пьер Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Антуан Бурдель. Издание дополняет биографическая статья, посвященная Игорю Долгополову, а также репродукции его собственных живописных и графических работ.

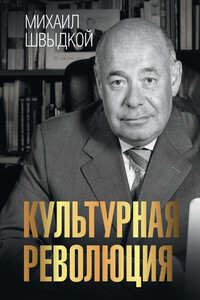

Михаил Ефимович Швыдкой – министр культуры РФ (2000–2004), дипломат, искусствовед, телеведущий («Культурная революция», «Приют комедиантов», «Агора», «Жизнь прекрасна»). Председатель ВГТРК (1998–2000). Художественный руководитель Московского театра мюзикла. С 2008 года – Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному и культурному сотрудничеству.

Настоящая книга охватывает самые яркие и важные события жизни нашей страны за последние пятнадцать лет. Нашла свое отражение в ярких заметках автора и атмосфера нового века России на международной арене. М. Швыдкой создал точный портрет времени и человека в нем. Его героями стали Алексей Баталов и Питер Брук, Олег Табаков и Марлен Хуциев, Галина Волчек и Александр Калягин, Ирина Антонова и Марина Лошак, Эдвард Радзинский и Михаил Жванецкий, Михаил Пиотровский и Игорь Костолевский…

Театральные сезоны в Москве и Петербурге, юбилеи «Эрмитажа» и «Мосфильма», знаковые выставки в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Историческом музее, год Германии в России, вручение премии «ТЭФИ», Фестиваль российской культуры в Японии и многое другое найдет читатель в настоящей книге.

Автор приглашает нас на разговор о недавнем прошлом и настоящем – интригующий, страстный и подлинный.

Предлагаемая вниманию книга о пушкинском творчестве «Языком Истины свободной…» выстроена как свободная исследовательская импровизация, в которой читатель может найти различные по жанру и темам опыты. Одни из них, например, «Эллинские архетипы в творческом мире Пушкина, смыслопорождающая роль „чужого“ слова», «Смертные боги: Шекспир и Пушкин», «„Тайная свобода“ поэта в интерпретации мировой поэтологии», «Жизнетворческий сюжет в пушкинской статье о Шатобриане», «Архип Савельич и его литературные наследники», наконец, «Первые изображения Пушкина в русском визуальном искусстве», публикуются впервые, остальные главы «Диалог Пушкина с Данте», «Мастерская острословов: Пушкин и Шамфор», «Автобиографический метатекст статьи Пушкина „Александр Радищев“», «„Твои догадки сущий вздор…“. К истории несостоявшейся дуэли Ф. И. Толстого-Американца и А. С. Пушкина» и некоторые другие были напечатаны в книге 2016 года «Пушкин ad marginem». Это новая книга для всех, для кого Пушкин – тайна на всю жизнь.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Статья посвящена разбору творчества выдающегося отечественного

живописца А.В. Тыранова (1807-1859) в свете новой находки его позднего автопортрета 1855-1859 годов. Имя А.В. Тыранова слишком долго находилось на периферии истории отечественной живописи. И дело не только в том, что он незаслуженно забыт; дело в том, что он неверно понят. Во многом, причиной этому стали давние искусствоведческие споры "венециановцев" и "брюлловцев", сторонников демократизма и сторонников декоративности в живописи. Результатом такой одномерности и линейности стало то, что

творчество А.В. Тыранова до сих пор все еще остается малоизученным. Многие его картины не найдены, а найденные ошибочно приписываются другим художникам. Часть же из известных вовсе не атрибутирована. Все это показывает, насколько "запущенным", с исторической точки зрения, выглядит сегодня его наследие, дошедшее до нас. А посему настало время более серьезно и внимательно отнестись к его творческому наследию.