Шестая симфония

| Автор: | Андрей Алексеевич Авраменко |

| Жанры: | История искусства , Биографии и мемуары , Пьесы и драматургия |

| Год: | 2021 |

Выпив стакан холерной воды Чайковский попадает на страшный, изматывающий допрос к самой Смерти. Зачем Смерть его мучает? Что она хочет у него узнать? А может быть, это всего лишь изощрённый сеанс психоанализа, помогающий погибшим душам принять свою прошлую жизнь и разобраться в себе?

Пьеса для камерной сцены в одном акте о жизни и смерти великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Скачать книгу Шестая симфония бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Шестнадцатый век, Мадрид. При дворе могущественного испанского короля Филиппа II встречаются четверо сильнейших шахматистов всего христианского мира. Лишь один из них сможет оказаться на самой вершине шахматного Олимпа – но кто именно? Бескомпромиссная борьба ведется не только за клетчатой доской, но и далеко за пределами тихой игровой комнаты – и в дальних странах, и в пиратских водах, и в душах игроков, обуреваемых безудержными страстями. Любовь и ненависть, зависть и жажда мести – смертельный яд в победном кубке пьянящей славы…

"Из дневника Бенциона Шлеймана: Одним из моих основных жизненных принципов является «никогда не покупать себе то, что больше всего хочешь». Существуют сразу две объективные причины, почему так следует поступать. Причина первая: если ты чего-то по-настоящему хочешь, прямо-таки пылаешь страстью по отношению к какому-то предмету – это значит, что у тебя на его счет имеются очень большие ожидания, great expectations". А вторую причину и другие мысли удивительного Бенциона Шлеймана вы найдете в этой повести. Приятного Вам, вдумчивого чтения.

«Повесть в жанре неудавшегося романа» – вот, как бы я охарактеризовал свое произведение. В который раз, я убеждаюсь, что напрочь лишен литературного таланта, и что писательской деятельностью должны заниматься профессионалы. Каждую строчку из этой повести можно было бы превратить в отдельный абзац полноценного романа, но у меня на это не хватило ни времени, ни сил. Я обреченно взываю к вашим Imaginary Forces, и предлагаю по моим штрихам самостоятельно нарисовать картину происходящих событий.

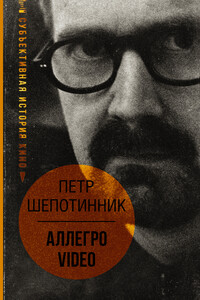

В новой книге Петра Шепотинника – режиссера-документалиста, автора и ведущего телепрограммы «Кинескоп» собраны эссе и интервью с великими режиссерами и актерами мирового кинематографа. Вадим Абдрашитов, Анджей Вайда, Пол Верхувен, Жан-Люк Годар, Питер Гринуэй, Кшиштоф Кесьлёвский, Такеши Китано, Жанна Моро, Кира Муратова, Франсуа Озон, Александр Сокуров, Изабель Юппер и многие другие. «…эта книга скорее снималась, чем писалась, вопросы в сотнях интервью возникали “in motion” – на ходу, порой в борьбе с фестивальным шумом… А для того чтобы в этих беседах отстоялась необходимая для печатного слова суть, чтобы отсеялась телевизионная суета, потребовалось немало времени. Ну а самой главной потребностью было выразить – уже не в кадре, а в слове – хоть в самом первом приближении – то, что поэт назвал «единственной новостью». Он, талант, действительно нов всегда – и задолго до путешествия Годара по Трубной в 1992-м – и сейчас, да и всегда».

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Как художественные музеи превращались из элитарных собраний в динамичные, открытые для всех институции? Книга «Зритель, будь активен!» исследует процесс демократизации музеев, происходивший в 1920–1930-е годы по всему миру.

Фокус исследования – новаторские практики, с помощью которых музеи рассказывали о своих коллекциях широкой публике. Автор рассматривает опыт СССР, США, Германии, Франции и других стран, демонстрируя, как музейщики воплощали идеи просвещения, а также проводит параллели между экспериментами столетней давности и современными музейными практиками. Книга, иллюстрированная архивными документами и фотографиями, будет интересна как специалистам, так и широкому кругу читателей, увлеченных историей культуры.

История раннего советского кино часто рассматривается исследователями через призму режиссерской работы, хотя в основе замысла многих авангардных фильмов лежал текст. Книга Сергея Огудова – это попытка рассмотреть корпус сценарных текстов как самостоятельный феномен с точки зрения нарратологии. Первая часть посвящена динамике сценарной работы над такими шедеврами раннего советского кино, как «Броненосец „Потемкин“» и «Потомок Чингисхана», «Обломок империи» и «Великий утешитель». Вторая часть сфокусирована на сценарном наследии Александра Ржешевского и Юрия Тынянова: на материале сценариев «Бежин луг», «Очень хорошо живется», «Шинель», «С. В. Д.» и др. С. Огудов показывает, как повествовательная структура сценария влияет на семантику экранного произведения. В третьей части автор, обращаясь к концепциям Жерара Женетта и Франца Штанцеля, предпринимает попытку встроить свои исследования в контекст современной нарратологической теории. Сергей Огудов – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Центра научного проектирования Управления по научной работе РГГУ, преподаватель Школы филологических наук НИУ ВШЭ, сотрудник Госфильмофонда России.

Эта книга – проводник в мир, где реальность рушится под чарами древних легенд. Здесь феи выходят из густых туманов, а мертвецы стерегут проклятое золото. Темные возлюбленные плетут смертельные сети, а юные невесты скрывают кровавые тайны. Здесь обитают создания ночи и дети света, джинны седлают ветер, а призрачный огонь предвещает гибель.

Это сказания о любви и смерти – двух мощных силах, которые во все времена питали людскую фантазию.

В сборник вошли шотландские и валлийские легенды, французские предания, скандинавские саги, русские былички и сказки из «Тысячи и одной ночи». Каждая глава – авторский пересказ истории и подробное исследование того, как известные сюжеты и герои обрели своё место в мировой культуре.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Когда говорят про социально-архитектурные эксперименты, обычно подразумевают советский авангард. Но в Сибири эта тенденция обозначилась почти за десять лет до революции. Зодчие, инженеры, художники, писатели, политики, врачи и даже агрономы – все они являлись участниками активного преобразования жизни, охватившего Сибирь в 1910–1930-е. В книге представлена широкая панорама творческих поисков, в той или иной степени утопических – от попыток нащупать «сибирский стиль» в 1910-е до неоднозначного «освоения классического наследия» 1930-х, от разработки экономичного жилья для рабочего класса до постройки домов-дворцов для советской элиты, от общественных инициатив по созданию пасторальных городов-садов до централизованной программы строительства социалистических городов.

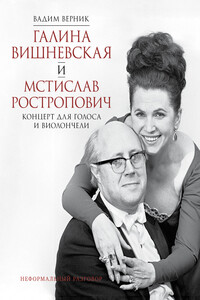

У журналиста и телеведущего Вадима Верника было всего несколько встреч с Галиной Вишневской и Мстиславом Ростроповичем. Но все они связаны с очень яркими и насыщенными впечатлениями. В основе книги – воспоминания о съемках документального фильма, посвященного Вишневской и Ростроповичу. Интервью с героями Верник снимал в их парижской квартире, а также в Лионской опере, где в то время, в 1996 году, шли репетиции оперы «Галина» по автобиографической книге Вишневской. Причем, инициатором съемки в Лионе стал Мстислав Ростропович. Наблюдения автора книги, в том числе в ситуациях, скрытых от посторонних глаз, неожиданны и парадоксальны. Особый взгляд Вадима Верника дополняют интервью с Борисом Покровским, Андреем Вознесенским, Юрием Башметом, Маквалой Касрашвили, Владимиром Васильевым.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Вы держите в руках уникальное исследование феномена одной из самых известных манг XXI века! Как история о справедливости, власти и морали повлияла на мировую культуру? Почему «Тетрадь смерти» остается актуальной спустя годы после выхода?

Эта книга расскажет о создании и философии манги, её адаптациях – от аниме до театральных постановок, а также о культурном наследии, которое вдохновило миллионы людей по всему миру. Вы узнаете, как «Тетрадь смерти» повлияла на кино, литературу, моду и фанатские движения, а также какое будущее ждет японскую анимацию в цифровую эпоху.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В "Загадке Диска" читатель погружается в увлекательный мир, где свет и тьма ведут бесконечную борьбу за господство. На фоне древних альянсов и катаклизмов, изменивших судьбы обитателей этого уникального диска, разворачивается история о Ронане – кузнеце, стремящемся восстановить утраченные знания, и мудром старце, который хранит секреты, способные спасти мир.

Мир Диска, изначально лишенный цвета и жизни, постепенно обретает формы и краски. Но когда напряжение между тремя могущественными альянсами достигает предела, вмешательство богов приводит к катастрофам, пробуждающим древние силы и создающим новые угрозы. Ронан, отправляясь в опасное путешествие к Колодцу, сталкивается с испытаниями, которые проверят его не только на физическую силу, но и на мудрость и способность к сотрудничеству.

Эль Лисицкий (1890–1941) – художник, архитектор, конструктор и основоположник отечественного графического дизайна. В настоящее издание вошли его теоретические работы о супрематизме, культуре жилья, методах оформления книги, обустройстве выставочных пространств. Лисицкому были подвластны многие виды искусства – живопись, типографика, архитектура, фотомонтаж. В каждом он добивался значительных успехов и в каждое привносил радикальные изменения, разрабатывал новые приемы и техники, определившие искусство XX века. Создавая чертежи горизонтальных небоскребов, проуны, проекты коммунальных жилых ячеек, Лисицкий стремился преодолеть современную ему художественную традицию и утвердить новую культуру, принципы которой излагал в своих текстах-манифестах.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.