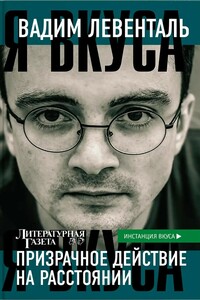

Призрачное действие на расстоянии

| Автор: | Вадим Андреевич Левенталь |

| Жанры: | Литературоведение , Современная русская литература |

| Год: | 2024 |

| ISBN: | 978-5-9904130-5-4 |

В этой книге собраны статьи о литературе известного писателя, литературного критика и публициста Вадима Левенталя, посвященные как конкретным произведениям, так и вопросам общетеоретического характера. Сборник служит одновременно своеобразным портретом эпохи (десятые годы XXI века) – отраженным в зеркале русской литературы, – и широким высказыванием о сути литературного творчества вообще. Основной вопрос, занимающий автора, заключается в соотношении литературы и действительности, их причудливому взаимодействию. Автор убежден, что литература не может существовать в башне из слоновой кости, а сюжеты, идеи и даже стиль рождаются из объективной реальности, в том числе реальности социальной и политической.

Среди писателей, о которых идет речь в этой книге, есть как классики, так и наши знаменитые современники. Особое внимание автор уделяет молодой русской прозе.

Скачать книгу Призрачное действие на расстоянии бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Детство – жестокая пора. Если вас в детском саду никогда не заставляли мыть пол собственной рубашкой, если вы ночью не забирались на старые кладбища, чтобы побояться, и не дразнили во дворе странного старика, похожего на сумасшедшего, вы просто не были ребенком.

Истории, вошедшие в эту книгу, почти все про детство, но написаны они взрослыми людьми, пережившими не одну катастрофу и умеющими взглянуть на мир глазами «отцов».

Перед вами легендарная «Литературная матрица» – книга о классической русской литературе, написанная звездами литературы современной. Современные писатели – от Андрея Битова и Валерия Попова до Сергея Шаргунова и Ильи Бояшова – пишут о классиках, чьи произведения входят в школьную программу: от Грибоедова до Толстого и от Чехова до Солженицына. Старшеклассник, студент, да и любой читатель, интересующийся как классической, так и современной русской литературой, найдет в этой книге огромный материал для размышлений, вдохновения и пересмотра привычных оценок классики.

Настоящий том посвящен русской литературе XIX века.

Роман Вадима Левенталя – история молодого кинорежиссера Маши Региной, прошедшей путь от провинциальной школьницы до европейской звезды, твердо ступающей на ковровые дорожки в Венеции, Берлине и Каннах. Это история трех ее мужчин, история преданной, злой и жертвенной любви, история странного переплетения судеб. «Маша Регина» – умный и жесткий роман, с безжалостным психологизмом и пронзительной достоверностью показывающий, какую цену платит человек за волю к творческой самореализации. То, что со стороны кажется подарком фортуны, достойной зависти удачей, в действительности оборачивается для героини трагическим и неразрешимым одиночеством, смотрящим прямо в глаза ледяным ужасом бытия.

Мало написать «люблю», чтобы читатель понял – герой полюбил, и мало написать «ужас», чтобы у нас по спине рассыпались мурашки. Автор «Комнаты страха» умеет сделать так, чтобы его словам поверили. Сборник малой прозы Вадима Левенталя, блестяще дебютировавшего романом «Маша Регина», открывает новые грани его дарования – перед нами сочинитель таинственных историй, в которых миражи переплетаются с реальностью, а предметы обнажают скрытый в них огонь. Городской нуар и готическая новелла – вот жанры, которым на этот раз отдает дань финалист премии «БОЛЬШАЯ КНИГА» Вадим Левенталь.

Завершает книгу повесть «Доля ангелов» – скупо, с ледяным лаконизмом рассказывающая о страшных днях Ленинградской блокады.

Новая книга Вадима Левенталя способна не только погрузить читателя в купель чистого вещества литературы, но и преподать ему ненавязчивый урок истории и географии. Причём, если история и география в повести «Фотография из Неаполя», давшей название сборнику, обладают справочной достоверностью, то эти же дисциплины в рассказе «О доблести, о подвигах, о славе» срываются со строгого поводка и позволяют себе изящные шалости.

Книга умная, занимательная и трепетная.

Книга содержит нецензурную брань

Третий выпуск альманаха современной русской прозы и поэзии «Литературные встречи». В рубриках «Проза», «Поэзия», «Переводы», «Литературоведение», представлены следующие писатели: Мария Аверина, Сергей Адамский, Ирина Асеева, Светлана Ахмедова, Виктория Беляева, Анаит Григорян, Артём Гуларян, Алёна Даль, Мэри Дарк, Надя Делаланд, Юрий Егоров, Оля Жданкина, Ольга Зюкина, Ольга Козловская, Нина Кромина, Александр Курапцев, Дмитрий Лагутин, Виолетта Минина, Александр Пономарёв, Ольга Савинова, Тамара Селеменева, Мария Смирнова, Марина Соловьёва, Олеся Стаховская, Наталья Тимофеева, Алла Чучина, Мария Фроловская, Елена Шумара

В монографии рассматривается процесс становления русско-американских литературных связей до середины XIX в. Автор рассказывает об отношении к Америке Ломоносова, Радищева, Новикова, о восприятии в России произведений Ирвинга, Купера, Эдгара По. Специальные главы посвящены Пушкину и американской литературе и русской литературе в США. В работе использованы неопубликованные материалы из архивных собраний Москвы и Петербурга.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Прослеживается эволюция исторической поэтики от ее зарождения в трудах А. Н. Веселовского и преломления идей ученого в отечественном литературоведении ХХ в. (О. М. Фрейденберг, М. М. Бахтин, А. В. Михайлов и др.) до предпринимаемых в последнее время усилий по разработке путей ее дальнейшего развития как актуального научного подхода.

Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов.

Книга посвящена вопросам поэтики биосферы и эволюции стихового слова. В качестве исходных данных для анализа использовались преимущественно полные собрания стихотворных произведений отечественных поэтов: Тредиаковский В.К., Ломоносов М.В., Державин Г.Р. (восемнадцатый век); Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., Баратынский Е.А., Тютчев Ф.И., Толстой А.К., Глинка Ф.Н., Фет А. А. (девятнадцатый век); Хлебников В.В., Маяковский В.В., Заболоцкий Н.А., Чижевский А.Л., Кузнецов Ю.П., Соснора В.А. и др. (двадцатый век). Для количественного описания рассматриваемых вопросов применялись специально разработанные биосферные индексы. В контексте поэтики биосферы проанализировано более 300 тысяч стиховых строк. Подробно рассмотрена частота встречаемости образов флоры и фауны в собраниях стиховых текстов различных поколений поэтов. Представлены детальные данные о повторяемости образов космоса, живого вещества, воздушной, водной и наземной среды в стихах отечественных поэтов. Продемонстрирована тенденция к увеличению видового разнообразия и углублению биосферной тематики в стихах поэтов двадцатого века по сравнению с девятнадцатым и восемнадцатым веком. Особое внимание уделено эволюции семантики стихового слова: от доминирования предметного значения на начальном этапе становления русской поэзии до многомерности у ряда поэтов двадцатого века.

Для любителей природы и отечественной поэзии, преподавателей литературы и экологии с целью развития биосферного мышления.

Тема смерти в том или ином виде возникает в детской книге едва ли не с той же частотой, как и тема дружбы. Но не всегда взрослые готовы обсуждать ее с ребенком. Исследование «Жизнь и смерть: самые важные вопросы детской литературы» предлагает подробный анализ того, о чем и, главное, зачем детская литература говорит с читателями на такую «страшную», как кажется многим, тему. Автор рассматривает наиболее популярные, читаемые, обсуждаемые книги прошлого и самые современные. Здесь отражены разные аспекты этой темы и ситуации, в которых ребенку (и взрослому, готовому говорить с ребенком о смерти) именно книга может помочь: в каждой главе рассматриваются произведения, посвященные например, смерти бабушек и дедушек, друга, кого-то из родителей, даже любимой собаки или канарейки.

Кроме очевидных профессиональных достоинств книги, отметим прекрасный литературный язык автора. Текст читается легко и даже увлекательно. Издание содержит прекрасный справочный аппарат: в оглавлении под названиями глав указаны основные произведения, рассмотренные в ней, а раздел «Библиография» дополнен фильмографией, которая неразрывно связана с литературой и с рассматриваемыми вопросами.

Автор исследования – Ольга Бухина, переводчик, литературный критик и специалист по детской литературе, – известна профессионалам также по блестящему труду «Гадкий утёнок, Гарри Поттер и другие. Путеводитель по детским книгам о сиротах».

Издание будет полезно библиотекарям, педагогам, а также родителям, стремящимся подобрать наиболее подходящую литературу для детского чтения.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Предмет книги – окончательно сформировавшиеся в тридцатые годы XIX века взгляды Пушкина на те или иные насущные проблемы русской жизни указанного времени, в которых он чаще всего предстает убежденным консерватором. Пушкин – как «певец империи», монархист, дворянин, помещик – очень редко становился объектом изучения в отечественной пушкинистике, в которой чаще всего выглядел гением, вырванным из контекста своего времени, как фигура вневременная и внесоциальная.

«Двойчатки» – неологизм, придуманный Осипом Мандельштамом: под этим термином поэт понимал два стихотворения, растущие из одного «корня» и связанные глубинным родством. В книге литературоведа Марка Альтшуллера собраны статьи, посвященные как раз таким текстам: в них он сопоставляет стихи или прозу одного или двух авторов, анализирует сознательные (а иногда подсознательные) переклички и полемику разных поэтов, а иногда проводит совсем неожиданные литературные параллели. Исследовательский фокус автора сближает фигуры А. Пушкина и Н. Заболоцкого, Ф. Достоевского и Ч. Диккенса, М. Горького и Б. Корнилова, Д. Кедрина и А. Вознесенского. Объясняя, почему изменилась последняя ремарка в печатном тексте «Бориса Годунова» или почему Мандельштам назвал Батюшкова спесивцем, М. Альтшуллер реконструирует перипетии литературного бытия и оживляет наши представления о русской интеллектуальной жизни XIX и XX веков. Марк Альтшуллер – литературовед, доктор филологии, профессор славистики Питтсбургского университета.

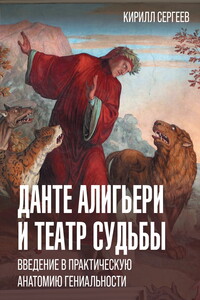

Читатель всегда воспринимает классические тексты как данность, как будто та форма, в которой они возникли, – единственно возможная. А интересно было бы задаться вопросом: зачем была написана «Божественная комедия» Данте? Почему она обрела именно такую форму? К какому жанру принадлежит этот текст?

Чтобы приблизиться к ответам, мы обратимся к мыслительной традиции античного Средиземноморья и средневекового Ирана, откроем для себя новый жанр философского текста – «путешествие в себя», войдем во внутренний театр Данте, присмотримся к его сценографии, оценим игру актеров этой причудливой монодрамы.

Но этого мало. Для того чтобы высказать догадку о причине возникновения «Божественной комедии», нам необходимо рассмотреть все тексты Данте как систему, как единый текст и понять его связь с жизненной стратегией флорентийского поэта. Лишь тогда, в конце пути, перед нами возникнет тень понимания тех мыслей, сил и обстоятельств, что способны породить в человеке «вынужденную гениальность».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

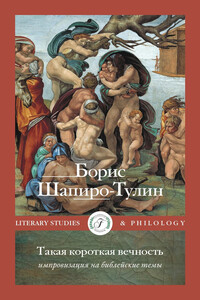

Эта книга – своеобразная сеть тоннелей, которые соединяют реалии современной жизни с таинственными событиями, зафиксированными в первой части Библии. Вместе с праведником Ноем читателям предстоит выжить во время всемирного потопа, вместе с легендарным Авраамом – искать точки контакта с Творцом Вселенной, вместе с пророком Самуилом – определять границы царской власти, а попав в Иерусалим, следить как военачальник Ванея сын Иодаев с риском для жизни выполняет приказ по сокрытию Святыни, меняющей законы земного существования.

Каждая из пяти частей книги не только содержит в себе ключи для разгадки смыслов, зашифрованных в ветхозаветных историях, не только выстраивает своеобразный мост между вымыслом и реальностью, но и дает возможность почувствовать частичку вечности в каждом проявлении нашей собственной жизни.