Поэзия садов

| Автор: | Дмитрий Сергеевич Лихачев |

| Жанры: | Архитектура , Искусствоведение , Культурология |

| Год: | 2018 |

| ISBN: | 978-5-389-14808-6 |

Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый XX века. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, публицистические статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад, до садово-парковых стилей XVIII–XIX веков. Его труды востребованы не только в филологической среде: они необходимы историкам, философам, искусствоведам, культурологам. Пример тому – книга «Поэзия садов» (первое издание – 1982 г.). Это не история садов или отдельных знаменитых садово-парковых ансамблей, – сад здесь представлен как универсальная целостная система, выражающая философские и эстетические представления эпохи. Как синтез этих представлений сад теснейшим образом связан с развитием великих стилей в искусстве, с поэзией, живописью, архитектурой, музыкой. Сады, регулярные и пейзажные, рассматриваются в контексте культуры повседневности: сад как место уединения, размышления, увеселения, игры и т. д. «Сады играют особую роль, они нужны для наших сердец, мы слишком сейчас заняты городом», – говорил Д. С. Лихачев.

Скачать книгу Поэзия садов бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Дмитрий Сергеевич Лихачёв очень много завещал тем, кто изучает древнерусское наследие. Всем другим, без исключения, он оставил письма о том, как прожить жизнь, за которую не стыдно и времени которой не жаль. И оставил воспоминания, иллюстрирующие такую жизнь. Удивительная память сохранила многие эпизоды из быта дореволюционного Петербурга, пронзительные образы Петербурга блокадного, топографию петербургских дачных пригородов и Соловков, обиход Соловецкого лагеря. И множество имен и характеров.

«Стоит ли писать воспоминания?» – задает вопрос автор. И так отвечает на него: «Стоит – чтобы не забылись события, атмосфера прежних лет, а главное, чтобы остался след от людей, которых, может быть, никто больше никогда не вспомнит, о которых врут документы».

По этой самой причине воспоминания стоит читать.

Дмитрий Сергеевич Лихачев – всемирно известный ученый: филолог, культуролог, искусствовед, автор около 500 научных и 600 публицистических трудов; Председатель правления Российского (Советского до 1991 года) фонда культуры.

В годы Великой Отечественной войны он находился в осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом; подробности жизни «блокадников», усилия по обороне города показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии людей в этих тяжелейших условиях, о войне, о политическом и общественном строе СССР и Германии, о причинах мирового конфликта.

Время безжалостно к человеческой правде: слабеет народная память, лгут документы, слишком легко уходят в небытие деяния, настроения прежних лет. В своей книге мемуаров и размышлений о жизни академик Д. С. Лихачев удерживает «живое ощущение современников», мудро и бережно сохраняя образы людей и событий XX века, о которых, возможно, никто и никогда больше не вспомнит.

Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек, чье имя известно во всем мире. Выдающийся знаток отечественной и моровой культуры, избранный почетным членом многих зарубежных академий, глубокий мыслитель и общественный деятель.

В книгу «Как мы выжили» входят воспоминания Дмитрия Сергеевича разных лет, в том числе и пронзительные, порой беспощадные и тягостные наблюдения о жизни ленинградцев в период блокады города. На фоне всех ужасов войны Лихачев размышляет о морально-нравственном состоянии людей в этих тяжелейших условиях.

Вторую часть книги составляют «Письма о добром», известные на весь мир и переведенные на разные языки. Сам Дмитрий Сергеевич писал «В своей книге я пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следование путем добра – путь самый приемлемый и единственный для человека».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Дмитрий Сергеевич Лихачев – человек, чье имя известно во всем мире, выдающийся знаток отечественной и мировой культуры, избранный почетным членом многих зарубежных академий, глубокий мыслитель и общественный деятель. В нем, как считают многие, преломился весь ХХ век. От начала и до конца… «Богатырь духа, прекрасный пример человека, который сумел осуществить себя», – писал о нем Даниил Гранин.

«Письма о добром» переводят в разных странах мира. Вот что пишет сам Дмитрий Сергеевич в предисловии к японскому изданию: «По моему глубокому убеждению добро и красота едины для всех народов. Едины – в двух смыслах: правда и красота – вечные спутники, они едины между собой и одинаковы для всех народов. Ложь – зло для всех. Искренность и правдивость, честность и бескорыстие всегда добро. В своей книге я пытаюсь самыми простыми доводами объяснить, что следование путем добра – путь самый приемлемый и единственный для человека. Он испытан, он верен, он полезен – и человеку в одиночку и всему обществу в целом…»

В книгу также вошли заметки и публицистические статьи разных лет.

Книга выдающегося ученого XX века, академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва адресована молодым читателям. Это лишенные морализма и пафоса, оформленные в виде коротких писем размышления доброго и мудрого человека о необходимости саморазвития, формировании правильной системы ценностей, избавлении от жадности, зависти, обидчивости, ненависти и о воспитании в себе любви к людям, понимания, сочувствия, смелости и умения отстаивать свою точку зрения. «Письма…» академика Лихачёва будут полезны всем, кто хочет научиться делать верный выбор в самых сложных ситуациях, ладить с людьми, быть в согласии с собой и окружающим миром и получать от жизни большое удовольствие.

Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый ХХ века. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, публицистические статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от искусства Древней Руси до садово-парковых стилей XVIII–XIX веков. Но в первую очередь имя Д. С. Лихачева связано с поэтикой древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад. Книга «Великое наследие», одна из самых известных работ ученого, посвящена настоящим шедеврам отечественной литературы допетровского времени – произведениям, которые знают во всем мире. В их числе «Слово о Законе и Благодати» Илариона, «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, сочинения Ивана Грозного, «Житие» протопопа Аввакума и, конечно, горячо любимое Лихачевым «Слово о полку Игореве».

Монография посвящена изучению деревянной храмовой архитектуры на территории Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в конце ХIХ – начале ХХ века. На основании анализа, обобщения и систематизации широкого круга новых архивных источников, справочной и научной литературы со второй половины ХIХ до начала ХХI в., а также опыта непосредственного исследования и реставрации деревянных церквей авторам удалось изучить историю, архитектурную структуру, внешний и внутренний облик семи частично сохранившихся деревянных православных церквей.

Города Восточной Европы, с их палимпсестом исторических наслоений, могут служить наглядными примерами драматического конфликта памяти. Войны, прокатывающиеся через регионы Восточно-Центральной Европы, миграции и депортации жителей, следы имперского насилия и борьбы за национальную или региональную независимость, частая смена политических режимов, а также сложившийся веками многонациональный состав городского населения – все это оставляет глубокий след в городской среде. Книга Марины Дмитриевой посвящена поискам мест Другого в городах Центральной и Восточной Европы. Автор анализирует, как в городской среде пересекаются и спорят друг с другом режимы давнего и недавнего прошлого, а les lieux de mémoire – «памятные места» (фр.), по определению Пьера Нора, – неожиданно оказываются чужими для этой среды. От исторических монументов до фотографий, сделанных зарубежными наблюдателями в странах социалистического блока, – предметом исследования становятся самые разные объекты восточноевропейской визуальной культуры. Марина Дмитриева – историк искусства, сотрудник Научно-исследовательского центра истории и культуры Восточно-Центральной Европы (Лейпциг), преподает в Лейпцигском университете.

Dialectical architecture is an architecture whose aesthetical search is based on the desire to synthesize the parameters of the oppositions of architectural form, achieving plastic expressiveness in unity with functional consistency and social significance. The philosophical source of the concept is the dialectical philosophy of Alexei Fedorovich Losev (1893 1988).

Книга известного петербургского историка искусства, знатока архитектуры, доктора искусствоведения В. Г. Лисовского – это первое и пока единственное издание на русском языке, где систематически изложена история итальянской архитектуры от периода Предренессанса до Позднего Возрождения. Читателю представлена широчайшая панорама зодчества Италии XIV–XVI веков: даны описание и стилистический анализ сотен памятников, охарактеризованы их градостроительная роль и связь со знаменательными историческими событиями и личностями, рассмотрено творчество великих мастеров – Брунеллески, Альберти, Браманте, Рафаэля, Микеланджело, Виньолы, Палладио. Автор говорит по-своему о наследии великой эпохи, традиции которой остаются живыми и сегодня. Книга адресована как специалистам, так и любителям искусства. Она может оказаться полезной в качестве учебного пособия и как путеводитель в поездках по Италии.

В первый раз попадая в Дубай, туристы из любой страны мира чувствуют изумление и восхищение. Здесь – высочайшие небоскребы, знаменитое здание Дивана, в котором традиционный арабский стиль сочетается с суперсовременными технологическими решениями. Трудно представить, что всего 70 лет назад здесь не было ничего, кроме нищего припортового селения. Кто и как воздвиг этот город будущего?

Тодд Рейс, выдающийся архитектор и урбанист, проводит свое исследование вопроса. Благодаря скрупулезной работе с документами и ныне живущими свидетелями он восстанавливает полузабытую – уже! – и часто скрываемую историю воздвижения современного Дубая. В его книге, как в заправском детективе, раскрываются интриги и тайны, сопровождавшие строительство.

Архитектура – это не просто искусство собирать целое из отдельных частей. Прежде чем возвести и предъявить всему миру строения на прочном бетонном фундаменте, предстояло разработать и внедрить стандарты качества в стране, где на протяжении тысячелетий не было ничего подобного.

Книга прослеживает путь архитекторов и градостроителей Дубая с конца 1950-х. Речь не только об архитектуре – в этой истории замешана и большая политика. Войны с британскими бюрократами, судьба шейха, заказавшего строительство, вопросы о привлечении мигрантов, которые впоследствии станут одной из основополагающих особенностей Дубая – все это составляет яркую и занимательную эпопею, которая читается на одном дыхании.

Сначала нужно было убедить мир, что в Дубае есть работа, там можно рожать детей, там можно купить мясо на рынке и не отравиться им. Потом – что в местных банках безопасно держать деньги, в аэропорту могут приземляться самолеты, а кондиционеры в домах поддерживают комфортные 23 градуса. Мало было gостроить город физически – одновременно приходилось выстраивать его имидж.

Зачем читать

• Узнать историю воздвижения Дубая;

• Понять типичные градостроительные ошибки и проблемы;

• Примерить на себя роль архитекторов города будущего.

…Диван возвышался над оставшимися ветряными башнями песчано-кораллового цвета, отражая стиль строительства в Бастакии, скорее иранский по духу, чем арабский. Это была попытка написать новую историю, но не потому, что не было старой, а потому, что потребовалась улучшенная версия.

Особенности

• Историческое исследование, которое читается как роман;

• Эксклюзивные факты из истории Дубая;

• Планы и фотографии, иллюстрирующие развитие сюжета книги.

Декоративные ветряные башни на крыше Дивана устанавливались не для того, чтобы мы всерьез решили, что правители города до сих пор пользуются древними методами охлаждения. Они призваны рассказать нам историю – мы можем в нее не верить, но выслушать обязаны.

Для кого

Для архитекторов и градостроителей, а также для всех, кто интересуется урбанистикой.

География, климат, времена, политики, войны, стили, технологии, менталитеты, личностные качества, стечения обстоятельств – это факторы генезиса урбанизированных пространств.В этой книге, представляющей комплексный медиапроект «Мировидение» ("Worldvision"), описаны средообразующие и градоформирующие мышления, стратегии и концепции создания особенностей застройки больших территорий, значимые фрагменты ретроспективы общественной жизни 25-ти великолепных городов мира с выделением их ярких и динамичных градостроительных историй как выразителей: национальных характеров; внутренних и внешних политик, экономик; культур и образов бытия; сходств, различий и взаимосвязей между мегаполисами как регионами. Это: демонстрирует собой развитие архитектуры и градостроительства мира, результаты творческих исканий их мастеров, выраженные в фантазиях, теориях и практиках, акцентах и загадках, гипотезах и прогнозах; объясняет внешний вид известных строений; помогает читать и понимать архитектуру городов.

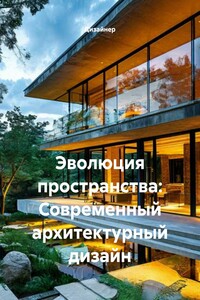

В книге "Эволюция пространства: Современный архитектурный дизайн" мы погружаемся в мир инновационных решений и творческих подходов к проектированию зданий и интерьеров. Авторы книги представляют читателям обзор последних тенденций и технологий в области архитектуры, а также делятся опытом известных архитекторов и дизайнеров. Книга предназначена для всех, кто интересуется архитектурой, дизайном и инновациями в строительстве.

Диалектическая архитектура – архитектура, художественный поиск которой основывается на стремлении синтезировать параметры-оппозиции архитектурной формы, достигая пластической выразительности в единстве с функциональной целесообразностью и социальной значимостью. Философский источник концепции – диалектическая философия Алексея Федоровича Лосева (1893-1988).

Это одиннадцатая книга из цикла «С друзьями по Санкт-Петербургу».

В ней мы приступаем к знакомству с Петроградской стороной, начиная с Петропавловской крепости.

Проходя по маршрутам, вы сможете не только оценить прекрасную архитектуру зданий, но и узнать много нового об истории строительства, архитекторах, об известных людях, которые в них обитали.

Интерес к истории города постепенно перерос в потребность поделиться накопленными знаниями с друзьями-единомышленниками. Так родилась идея совместных прогулок по разным уголкам города, которые я и постарался описать, снабдив для удобства читателя схемами и фотографиями.

Каждая книга цикла, как элемент пазла на карте города, охватывает какую-то часть исторической застройки.

Фотографии и схемы сделаны автором самостоятельно.

Загляните в мир архитектуры глазами настоящего мастера. Руководителя ООО Архитектурно-Конструкторского Бюро «Фортуна». Эту книгу написал практикующий архитектор, который не просто делится своим опытом, но рассказывает об архитектуре как о великом искусстве, способном менять пространство, время и даже жизнь людей. Автор задаёт важнейшие вопросы – о смысле архитектуры, о её роли в обществе и о том, как рождаются настоящие шедевры. А главное, дает ответы на поставленные им же самим вопросы.

Почему мы строим именно так? Что движет архитектором при создании здания? И как будет выглядеть город будущего? Эта книга не просто размышление, а путеводитель в мир, где форма несёт в себе смысл, а пространство становится опытом осмысления человеческого бытия.

Книга для всех, кто интересуется архитектурой, строительством и тем, как будет меняться наш мир в ближайшие годы.