Открытое письмо господину Олару

«В туче злых слов и бессильного раздражения, в брызгах грязи и пошлой болтовни, которыми ответила французская пресса на мою статью о позорном поступке финансовой и правительственной Франции, я с удивлением и печалью встретил Ваше почтенное имя, профессор…»

Скачать книгу Открытое письмо господину Олару бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

«Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках – ловок…»

Впервые напечатано в нижегородской газете «Волгарь», 1894, номер 35, 13 февраля; номер 37, 16 февраля; номер 39, 18 февраля; номер 41, 20 февраля; номер 43, 23 февраля.

В оригинале набора для собрания сочинений в издании «Книга» Горький, уточняя время написания рассказа, исправил дату 1894 на 1893 год.

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

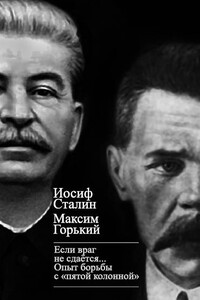

Имена И.В. Сталина и А.М. Горького не случайно объединены в этой книге. Дело не только в том, что в марте 2018 года исполняется 150 лет со дня рождения А.М. Горького и 65 лет со дня смерти И.В. Сталина – эти два человека в 1930-е годы вместе боролись за сохранение советской державы, которая подвергалась ожесточенным атакам со стороны как внешних, так и внутренних врагов. Сталин руководил разгромом «пятой колонны» в СССР, Горький давал идеологическое обоснование этой борьбы: именно ему принадлежит знаменитая фраза: «Если враг не сдается, его уничтожают».

В книге собраны самые значительные выступления и статьи И.В. Сталина и А.М. Горького, посвященные этой теме, в том числе закрытые в советское время от общественности, предназначенные для узкого круга лиц и выходившие под грифом «Совершенно секретно».

«…Пишу нечто «прощальное», некий роман-хронику сорока лет русской жизни», – писал М. Горький, работая над «Жизнью Клима Самгина», которую поначалу назвал «Историей пустой жизни». Этот роман открыл читателю нового Горького с иной писательской манерой; удивил масштабом охвата политических и социальных событий, мастерским бытописанием, тонким психологизмом. Роман о людях, которые, по слову автора, «выдумали себе жизнь», «выдумали себя», и роман о России, о страшной трагедии, случившейся со страной: «Все наши «ходынки» хочу изобразить, все гекатомбы, принесенные нами в жертву истории за годы с конца 80-х и до 18-го».

Cвой знаменитый рассказ «Старуха Изергиль» Максим Горький написал в 1894 году. В него вошли две замечательные легенды: легенда о Ларре и легенда о Данко.

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, номер 80, 16 апреля; номер 86, 23 апреля; номер 89, 27 апреля.

Написано, по-видимому, осенью 1894 года. Датировка подтверждается письмом В.Г.Короленко от 4 октября 1894 года члену редакции «Русских ведомостей» М.А.Саблину. В этом письме В.Г.Короленко писал: «Дня три назад я послал в редакцию рукопись Пешкова (псевд. Максим Горький), заглавие “Старуха Изергиль”».

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

«Май был сухой, дождь только дважды оросил жёсткий суглинок полей деревни Дубовки, и опять хвастливо развернулись, всё более медленно пошли длинные, жаркие дни. С июня зашумели сухие грозы, обманывая надежды крестьянства. Только во второй половине июня небо сплошь покрылось оловом облаков и на поля посыпалась мелкая пыль дождей, назойливых по-осеннему…»

Это увлекательное путешествие, которое вместе с автором, искренне рассказывающей о своем жизненном пути, совершит читатель.Путешествие по… ..разным уголкам нашей необъятной страны – из затерянной среди сибирских лесов деревни в Кемеровской области в промышленный Новокузнецк, глянцевый Новосибирск и эффектную Северную столицу. ..разным странам мира от России до США и Камбоджи. ..внутреннему миру героини, которая везде пыталась постичь счастье, каждый раз от неё ускользавшее. Эта книга – путешествие сквозь время: из конца 80-х в лихие 90-е, а затем в 2000-е. Автор рассказывает о происходивших удивительных переменах с позиции и активного их участника, и наблюдателя со стороны. Вместе с автором читатель вспомнит, как менялось наше общество в последние десятилетия. И сможет узнать о том, какой стала русская деревня сегодня и почему уехать из города может стать отличной идеей. Почему именно в деревне в наши дни легче постичь счастье…

Это не просто книга о жизни и творчестве одного из величайших художников России, а путешествие в мир искусства, страсти и вдохновения благодаря знакомству с выдающимися деятелями эпохи. Константин Коровин погружает нас в свою личную жизнь и рассказывает о близких родственниках и любимых друзьях, которые вдохновляли его на творчество и помогали ему преодолевать трудности. Благодаря живым диалогам и легкому повествованию вы становитесь свидетелями судьбоносных встреч художника с Сергеем Дягилевым и Саввой Мамонтовым, работы с Валентином Серовым и взаимодействия с Николаем Римским-Корсаковым. Архивные фотографии и цветные иллюстрации дополнят эту удивительную историю.

Откройте для себя Константина Коровина как человека, ежедневно работающего над развитием своего таланта, и станьте участниками разговоров, которые перенесут вас в интересное историческое время на рубеже XIX-XX веков!

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Эта история написана матерью, потерявшей двоих детей в результате преждевременных родов. Как и многие другие женщины, она думала, что главное доходить до 25-ой недели беременности, чтобы ребенок весил хотя бы 500 граммов. Однако это оказалось глубоким заблуждением: официальная статистика, гласившая, что в нашей стране выхаживают детей весом от полукилограмма, оказалась вовсе не такой однозначной.

Это очень личная и трагическая книга, в которой описано то, с чем большинство людей предпочло бы не сталкиваться. В ней пройден путь от «розовых очков» до глубокого отчаяния – и обратно, до утешения и светлой скорби. Это история сильной и мудрой женщины, сумевшей найти в себе силы и научиться жить с болью, которая, казалось, никогда не утихнет.

Книга будет интересна как матерям, оказавшимся в похожей ситуации, так и всем неравнодушным людям.

"В этой книге хочу рассказать о местах, где я появился на свет, в которых в течение всей своей жизни бывал не один раз и наблюдал, как они меняются, как меняются люди в зависимости от изменений условий жизни.

Может быть, я не всегда буду объективен, но это мои мысли и мои впечатления. Первоначальный замысел был просто рассказать о местах, где жили мои родители и живут родственники. Позже я подумал: а почему не дать немного информации об истории населенных пунктов, чем они знамениты?"

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

В современном мире все больше людей обращают внимание на духовное развитие и самопознание. Текст ориентирован на аудиторию, которая стремится к глубокому пониманию себя и мира вокруг. Автор предлагает свои рассуждения как руководство для тех, кто ищет истину и готов пройти путь внутреннего преображения.

"Девочка, охранявшая смерть" – это пронзительная и глубоко личная история о том, как одна детская травма может оставить неизгладимый след на всю жизнь. Повествование разворачивается через откровенный телефонный разговор между дочерью и её матерью, которая, спустя десятилетия, наконец решается поделиться своей самой болезненной тайной.

Документально-историческое издание авторов Сергея Кузнецова и Дмитрия Кузнецова основано на архивных материалах и документах, не доступных широкому кругу читателей. В книге отображены неопубликованные ранее страницы жизни, этапы становления прирожденного разведчика, описаны проведенные им оперативные, агентурные операции. Используя многочисленные воспоминания свидетелей того времени, авторы последовательно освещают аспекты, события, биографические данные спец-агента. Документальное издание подготовлено к 100-летию со дня рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова. Лауреат Премии ФСБ России 2011 года в номинации "Художественная литература и журналистика".