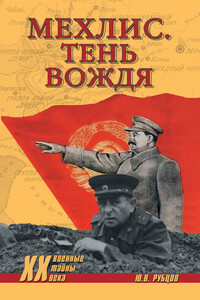

Мехлис. Тень вождя

| Автор: | Юрий Викторович Рубцов |

| Жанр: | Биографии и мемуары |

| Серия: | Военные тайны XX века |

| Год: | 2011 |

| ISBN: | 978-5-9533-5781-4 |

Книга посвящена деятельности одного из ближайших и многолетних сподвижников Сталина – Льва Мехлиса, бывшего подлинным alter ego – вторым «я» вождя.

На ее страницах читатель встретится со Сталиным и Молотовым, Ворошиловым и Берией, Жуковым и Тимошенко, Горьким и Фадеевым, десятками других знаменитых и рядовых персонажей советской истории 20—50-х годов ХХ века. Действие происходит то в кремлевском кабинете вождя, то на поле боя где-то под Керчью; картина пленума ЦК ВКП(б) сменяется сценой бессудного расстрела генералов осенью 1941 года; трагедия народа, сполна хватившего лиха войны и голода, соседствует с роскошью, которую позволяла себе советская знать.

Был ли Мехлис воплощением зла или просто олицетворял свое противоречивое время? На эти вопросы отвечает книга доктора исторических наук Юрия Рубцова, созданная на основе архивных документов, которые еще недавно находились на секретном хранении.

Скачать книгу Мехлис. Тень вождя бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Известно, что Ирану – крупнейшему государству Среднего Востока, чья территория превосходила Францию и Британские острова вместе взятые, – Гитлер уделял особое внимание. Объяснялось это прежде всего тем, что Германия испытывала острейший недостаток в стратегическом сырье и рассчитывала использовать Иран в качестве источника его поставок для своей военной промышленности. К тому же тесное экономическое сотрудничество могло в будущем перерасти в политический союз. Ирану отводилась роль плацдарма в войне с СССР и для вторжения в Ирак и Британскую Индию.

Книга построена на основе архивных документов и подробно рассказывает о сложной закулисной борьбе разведок и дипломатических ведомств трех стран – СССР, Англии и Германии. Борьба эта, развернувшаяся задолго до Второй мировой войны, проходила особенно напряженно и закончилась только в 1945 году.

В своей новой книге «Трагедия 22 июня. Авторы и виновники» Олег Козинкин продолжает разбор трагических событий июня 1941 г., выдвигает версию о том кто же был автором мифов о 22 июня, кто хотел сокрытия правды о тех днях и как современные историки ложно трактуют те или иные исторические факты. Большое внимание уделяется обвинениям Сталина в промахах советского командования.

Книга издана в авторской редакции.

По подсчетам некоторых немецких историков, во Вторую мировую войну через немецкий плен прошло более пяти миллионов советских солдат, из них более половины погибли. Многие умерли от голода, холода и болезней или были расстреляны, немало погибло от непосильного труда на фабриках, строительстве дорог, заводах, каменоломнях, рудниках и шахтах. Тысячами умирали по прихоти озверевшего от повседневной скуки лагерного начальства или потому, что, в отличие от американских, британских и французских, советские солдаты считались военнопленными самой низшей категории, за гибель которых охрана практически не несла ответственности.

Какие условия были приготовлены германским командованием для советских пленных? Как попадали в плен, как погибали или выживали в плену? Кто был виновен в жестоком обращении с военнопленными? Что ожидало вернувшихся из плена солдат на родине? Об этом и многом другом читатели узнают из новой книги О.С. Смыслова.

Морские сражения Великой Отечественной войны не уступали по своему накалу, героизму и драматизму сражениям на сухопутном фронте. Многие обстоятельства тех давних событий до настоящего времени покрыты завесой тайны и окружены легендами. Так случилось с героической гибелью трех эсминцев Черноморского флота в бою с вражеской авиацией после набеговой операции на Крым в октябре 1943 года. В своей новой книге известный российский писатель-маринист капитан 1-го ранга Владимир Шигин впервые публикует ранее неизвестные архивные документы, открывает новые малоизвестные страницы Великой Отечественной войны.

«Для правильного анализа и оценки военных событий важно, чтобы все исторические факты рассматривались с профессиональным пониманием существа дела, с глубоким учетом особенностей конкретной обстановки, условий, в которых происходили события. Невнимание к этой стороне военно-исторических исследований, недостаточная компетентность в оперативно-стратегических вопросах приводят к необоснованным выводам и заключениям, искажающим историческую действительность.

Это полностью относится к выяснению главных причин наших неудач и поражений в 1941 году…»

Основанная на многочисленных архивных материалах, книга рассказывает о необыкновенной судьбе выдающегося русского разведчика – полковника Генерального штаба графа Павла Алексеевича Игнатьева. В конце 1915 года он был направлен лично императором Николаем II в Париж на помощь к брату, российскому военному атташе, тогда полковнику, а затем генерал-майору Алексею Алексеевичу Игнатьеву. Перед ним стояла задача наладить обмен информацией с разведывательными службами других стран Антанты и создать агентурную сеть русской военной разведки в Германии и Австро-Венгрии. Павел Игнатьев блестяще справился с поставленной задачей – разведывательная сеть была создана, собрано много важной секретной информации, и главное, русская военная разведка выстояла в тяжелой борьбе с немецким и австрийским асами шпионажа Вальтером Николаи и Максимилианом Ронге.

В 5 часов 40 минут 17 сентября 1939 года войска Белорусского и Украинского фронтов перешли советско-польскую границу, установленную в 1921 году. Войскам Красной армии запрещалось подвергать авиационной и артиллерийской бомбардировке населенные пункты и польские войска, не оказывающие сопротивления, в приказах подчеркивалось, что задача войск – «не допустить захвата территории Западной Белоруссии Германией». Этому роковому событию предшествовали годы напряженных, почти враждебных отношений, когда Польша и СССР, хотя и не начинали военных действий, но были готовы к ним и рассматривали друг друга как реальных противников.

Читатель узнает о том, как возникла советско-польская война 1919—1920 годов, почему Красная армия не смогла взять Варшаву, как был заключен и выполнялся Рижский договор 1921 года. В книге подробно показано советско-польское соперничество в период 1930-х годов. Основное внимание уделено началу Второй мировой войны – событиям сентября 1939 года. Доступные ныне архивные документы позволили подробно и систематически описать Польскую кампанию Красной армии 1939 года. Автор полагает, что и Польша, и СССР отстаивали свою собственную правду, какой бы надуманной она ни казалась нам ныне.

Книга предназначена не только для специалистов, но и для всех любителей вдумчивого чтения, интересующихся историей своей страны.

Гибель русской гвардии в боях 1914 г. имела трагические последствия. В книге А.Ю. Петухова впервые подробно описаны не только отдельные эпизоды, но и все бои гвардии в первый маневренный период Великой войны в августе – декабре 1914 г. Автором рассматриваются малоизвестные эпизоды боевых будней гвардейцев генерал-майора Маннергейма, штабс-капитана Кутепова, подпоручика Тухачевского, делается попытка разобраться, почему верховное командование в первые же дни войны использовало личную охрану императора в качестве простой пехоты. Такая беспечность, расточительность и недальновидность в недалёком будущем стоила русскому народу и государству многих и многих напрасных жертв.

В советской исторической литературе имя Бориса Владимировича Анненкова, прошедшего путь от сотника 1-го Сибирского казачьего имени Ермака Тимофеева полка до командующего Семиреченской армией, – всегда сопровождалось самыми уничижительными эпитетами, а его дела характеризовались как бандитские. «Яркая по своему безобразию фигура», «зверь», «черный герой Гражданской войны, забросавший свой кровавый путь черепами и костями десятков тысяч трудящихся России», «кумир всей белогвардейской накипи» – так писали о нем советские историки. И все-таки, кто же он, блистательный атаман, названный бандитом, надеждой буржуазии, убежденным монархистом? Были ли у него особые причины бороться за восстановление рухнувшей монархии? Справедливы ли предъявленные ему обвинения? Правдивы ли легенды о нем? Об этом рассказывает книга В.А. Гольцева.

Новая книга Олега Смыслова рассказывает о судьбе незаслуженно забытого в наше время генерала Маркиана Михайловича Попова. Немногие сейчас помнят это имя, а ведь он в первые месяцы войны отстаивал Ленинград, позже прекрасно проявил себя в Московской битве, внес весомый вклад в освобождение Воронежа, участвовал в Сталинградской битве, провел знаменитую Орловскую операцию, а затем очистил от врага Брянские леса и освободил город Брянск.

После войны М. М. Попов продолжал службу, занимался сохранением памяти о Великой Отечественной войне, консультировал съемки художественного фильма «Война и мир» С. Ф. Бондарчука. Трагическая случайность оборвала жизнь советского полководца, и на долгие годы его имя было забыто…

Новая книга О.С. Смыслова продолжает рассказ о самой трагичной стороне войны – плене. Теперь объектом исследования стали судьбы генералов Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оказавшихся в годы войны в немецком плену. На страницах книги рисуются тяжелейшие испытания, выпавшие на долю попавших в плен генералов, анализируется их поведение в плену и дается оценка тем или иным действиям.

Книга посвящена одному из самых загадочных эпизодов советской истории – «делу» о заговоре в Полевом штабе (Красной Ставке) Реввоенсовета Республики. В начале июля 1919 года Особый отдел ВЧК по обвинению «в участии в заговорщицкой контрреволюционной организации и подготовке переворота» арестовал действующего Главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики бывшего полковника царской армии И.И. Вацетиса. Было арестовано и его ближайшее окружение.

Одна из первых «схваток бульдогов под ковром» разворачивалась при живом участии Ленина и Троцкого.

Кому не известно выражение «солдатская правда»? Последнюю зачастую противопоставляют «правде генеральской»: она, мол, куда более сурова и объективна, чем генеральская, формирующаяся в надежном блиндаже или служебном кабинете. Но Великая Отечественная война показала, что такое противопоставление весьма условно. Бытовой комфорт терял свои преимущества перед необходимостью для военачальников исполнять не только сугубо военные, но и политические функции, что в условиях советской действительности было фактором дополнительного риска. Так что редкий солдат согласился бы разделить судьбу кого-то из героев новой книги военного историка Ю.В. Рубцова. В серии очерков прослеживается, как острые коллизии войны и послевоенного времени отразились на судьбах некоторых генералов и маршалов, полностью зависимых от воли лидера Советского Союза, будь то Сталин, Хрущев, Брежнев или Горбачев.

Книга освещает боевой и служебный путь советских военачальников, при жизни И. В. Сталина ставших Маршалами Советского Союза. Хотя герои книги носили высшее воинское звание, читатели увидят их не только на КП в ходе сражения или склонившимися над картой при планировании операции. Сталинские маршалы интересны и в иной ипостаси – как активные действующие лица и одновременно объекты большой политики. В судьбе каждого из них по-своему отразилась сталинская эпоха – со всеми ее победами и поражениями, взлетами человеческого духа и преступлениями.

Книга подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» (соглашение № 14B37.21.0003).

В книге даны жизнеописания всех генерал-фельдмаршалов Российской империи, чьи боевые и нравственные качества стали легендой, чьи сражения вошли в анналы военного искусства, чьи политические победы при высочайшем дворе и в высокосветских салонах, в коллегиях и министерствах были увенчаны фельдмаршальским жезлом.

Книга подготовлена в соответствии с программами учебной дисциплины «История России» для общеобразовательных и высших учебных заведений. Рассчитана на учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, студентов и курсантов высших учебных заведений, организаторов героико-патриотического воспитания, всех граждан России, кому небезынтересно военно-историческое прошлое Отечества.

Первое в исторической литературе монографическое исследование, в котором комплексно рассматривается история создания и функционирования штрафных частей и заградительных отрядов, учрежденных в Советских вооруженных силах в годы Великой Отечественной войны. Предпринята попытка преодолеть дисциплинарную разобщенность, сложившуюся в исследовании проблемы, и представить институты штрафных и заградительных формирований синтетически, с учетом требований и военной истории, и военного права.

Особую ценность книге придает широкое использование двух групп источников – выявленных автором архивных документов и свидетельств ветеранов войны, воевавших в штрафных частях.

Таврида… Так еще древние греки именовали Крымский полуостров. Это же название было принято и в Российской империи после присоединения Крыма в 1783 году.

Благословенная крымская земля от века привлекала жадные взоры завоевателей. Полуостров, в первую очередь колыбель Черноморского флота Севастополь пережили две тяжелейшие войны в борьбе с иноземцами – Крымскую 1853–1856 годов и Великую Отечественную.

Без преувеличения обильной русской кровью писалась эпопея Тавриды/Крыма в 1941–1944 годах, когда на территории полуострова и в акватории Черного и Азовского морей развернулись ожесточенные сражения и бои с немецкими и румынскими захватчиками. Навсегда останутся в истории боевые дела защитников Крыма. Их – сотни тысяч, и за рассказом о героях этой книги – адмирале Ф. С. Октябрьском, генералах И. Е. Петрове, Д. Т. Козлове, Я. Г. Крейзере, П. К. Кошевом, офицерах Л. М. Павличенко, А. Я. Лещенко, А. К. Абдрахманове – встает коллективный и бессмертный подвиг народа.

Эта книга не о Москве. Если вы в поисках путеводителя или исторического пособия – поставьте её обратно на полку магазина, в котором стоите. Пусть её заберёт кто-то другой.Эта книга о том, какой Москву помню я. О юности и взрослении. Об ошибках.Это история любви, ведь Москва – моя первая любовь. Я рассказываю о ней, как рассказывают на домашних посиделках на кухне в 5 утра. Несвязно, сбивчиво, но без приукрашивания и утаивания. Так, как на самом деле было. Книга содержит нецензурную брань.

Книга представляет собой сборник статей и разножанровых впечатлений артистов и режиссёров театра, зрителей. В качестве иллюстраций – стихи, диалоги, фотографии, цитаты из прессы. С комментариями руководителей театра – писателей Ирины Егоровой и Алёны Чубаровой – книга превращается в увлекательную художественно-документальную повесть, где на примере одного творческого коллектива рисуется картина сложной и противоречивой жизни целого социального слоя творческой интеллигенции России начала 21 века.

Ощущаю себя зрителем в ложе театра Реальности, абонемент в который продлевается или, точнее, длится и длится. Аплодирую словами текста в полной солидарности с замечанием Т. Венцлава – «Ведь не понятно, как уловить собственную самость. Не в зеркало же смотреть! Наверное, я скажу так, что есть несколько книг, есть тексты, которые я сочинил, вот это и есть я.»

Что у нас есть кроме памяти? Один миг, который через миллисекунды превратится в прошлое? Прошлое – это память. Память – это часть личности. Эта книга для тех, кто интересуется историей своей семьи, хочет рассказать о ней, но не знает с чего начать, в ней много документов, фото. Хотелось, чтобы читатель увидел эпоху своими глазами, услышал голоса и характерные слова тех людей, которые проживали эти моменты, почувствовал эмоции, интонацию, речь, характер. Книга о людях, об истории страны, о любви.

Рассказать самому себе, свою жизнь, значит оправдаться пред самим собой, за все недоразумения, слабости, и ошибки, которыми наполнена жизнь, всякого человека. Только – человека. Ибо жизнь, к примеру животного, не имеет в себе, ни недоразумений, ни слабостей, ни ошибок. Она – необходима, во всей своей полноте, и не может быть другой, по определению. Наша беда в том, что мы всегда хотим другой жизни, жизни более правильной, более благочестивой, чем она есть теперь, и сейчас. И не хотим знать, и даже думать о том, что иной жизни, у нас никогда не будет. Наша судьба – это, всецело отражение нашего врождённого характера. И никакие попытки изменить здесь, что либо, не увенчаются успехом. Остаётся довольствоваться тем, что есть. И тот, кто довольствуется в полной мере, может считать себя, счастливым человеком.

Хроники – это окно, через которое мы можем заглянуть в прошлое, понять, чем жило послевоенное поколение «бумеров», выросших до компьютерной революции, гаджетов. Как росли, что любили, над чем смеялись и плакали.Автор около сорока лет отдал журналистике. Жизнь подарила ему сотни встреч с известными и просто интересными людьми. Не раз ставила перед выбором в ходе судьбоносных изменений в стране. Излагая хроники событий своей жизни, тех людей, среди которых он жил, автор пишет только о том, что хорошо знает, пытаясь быть предельно откровенным. В своих рассказах он не избегает мелочей, не совсем «правильного» выбора событий, проявления характеров. Много рассказов посвящено природе и рыбалке. Эмоционально насыщенные рассказы как кусочки пазла из которого складывалась жизнь одного из представителей уходящего поколения.

Публикуемая переписка писателя Ивана Сергеевича Шмелева и видного богослова, историка церкви Антона Владимировича Карташева разбросана по двум архивам. Письма Шмелева хранятся в Нью-Йорке, а Карташева – в Москве. Переписка двух русских изгнанников, познакомившихся в Париже, охватывает период с 1923 г. по 1950 г. В ней представлена жизнь русской эмиграции, наполненная любовью к оставленной Родине, неприятием советской власти, страхами, сомнениями, слухами, беженским бытом. Переписка передает атмосферу, царившую в Русском Зарубежье между двумя мировыми войнами.

Издание дополнено также письмами к И.С. Шмелеву главы Русской Православной Церкви за границей митрополита Анастасия (Грибановского).

Публикуется впервые.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Это история о головокружительных приключениях, о любви и сжигающей страсти, разворачивающихся в ярком прибрежном городе Брайтон. О поисках себя, о дружбе и о том, как легко потеряться в вихре новых впечатлений. Рассказ о мимолетных моментах юности, которые становятся вечными воспоминаниями, и о непростом пути к взрослению вдали от дома. С иронией и легкостью автор смотрит на мир глазами молодой москвички, оказавшейся в самом сердце английской свободы, и делится своими переживаниями, открытиями и забавными случаями. Эта книга – воспоминания о свободе, о мечтах и о том, как важно оставаться собой, даже если весь мир против тебя.

Что мы вспоминаем, когда заходит речь о России XIX века: война 1812 года, Пушкин, восстание декабристов, отмена крепостного права, Достоевский, Толстой…

А ведь это время динамичного развития Российской империи, население её возросло без малого в три раза с 44 до 122 млн. человек, территория помимо земель бывшего СССР включала Польшу, Финляндию и Аляску, время, когда Александр III мог сказать: "Европа подождёт, пока русский царь удит рыбу".

В политической истории нашей страны события XIX и начала XX века занимают особое место. Выходят наружу противоречия между консерваторами, патриотами, сторонниками традиционных ценностей и разрушителями, либералами, позднее социалистами, борьба, которая привела в итоге к крушению тысячелетней монархии.