Игра теней – по ту сторону событий. Киносценарий

| Автор: | Виктор Юрьевич Кукушкин |

| Жанры: | Кинематограф / театр , Киберпанк , Пьесы и драматургия |

| Год: | 2024 |

О сложности человеческого сознания, о том что происходит за гранью событий через образ главного героя наивного, открытого, а порой и просто смешного Мефодия и его возлюбленной подруги-санитарки – странной, всегда предстающей в разных образах Алисы.

По жанру скорее антиутопия, есть элементы магического реализма и экспрессионизма. Сейчас эти элементы объединяют в жанр киберпанк. Современная русская литература.

Все работы автора – в той или иной мере, выражение времени, от советского периода до современности со взглядом в будущее.

Авторский взгляд на время.

Скачать книгу Игра теней – по ту сторону событий. Киносценарий бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Герой получает удар за ударом: увольняют с работы, подаёт на развод жена, и неделю назад он должен был погибнуть. Но в Небесной Канцелярии случилась накладка. Его забирают на неделю позже. Герой начинает бороться за жизнь, за свои права. Подает заявление в суд Небесной Канцелярии на Небесную Канцелярию. И выигрывает! Его не сразу смогли вернуть на прежнее место. Посланники Канцелярии сначала забрасывают его в прошлое, потом в далекое будущее. Наконец, он попадает в настоящее, в современную Москву. Посланники Канцелярии остаются, чтобы за ним проследить.

Чтобы жить, надо обладать мудростью. Но мудрость не приходит сразу. А так хочется, чтобы в тебе соединялись и детская наивность, и страсть, и фантазии, и мудрость. Но приходит одно, другое в этот момент почему-то уходит. Бывает и так, что что-то, к сожалению, не уходит. Или не приходит. Не каждому человеку идут те или иные качества, как не каждому идет та или иная одежда.

Циники между прочим, те же лирики. Или мечтают быть лириками. Мне стыдно за вас, Варвара Петровна, стыдно и очень обидно. Очень обидно, что вы – мой современник. Потому что, пока существуете вы, нам светлого будущего никогда не построить, – сообщил ответственный работник своей подчиненной. С этих слов все и началось, и воспылали их романтические чувства. Друг ответственного работника Максим Девочкин готовит юбилейный спектакль "Смерть Тарелкина", где укладывает себя в гроб. Причина – вместо хорошей квартиры ему дали коммуналку, где он уже не может в полной мере воспевать государство, светлое будущее и существующий строй.

Жизнь большой квартиры 20-х годов 20-го века – от выселения бывших до уплотнений. Через призму большой квартиры и судьбы ее жильцов трансформация жизни и быта времени – от богатства к бедности и коммунальному общежитию. Как государство регулировало проживание людей в квартирах, какие были нормы, кого освобождали от оплаты, с кого, наоборот, требовали двойной тариф, как молодое неопытное советское государство управляло обывателями, которые постепенно превратились в тех, кого можно назвать «зощенковские» типы? Жизнь ставит героев в абсурдные и комические ситуации. Об изменениях правил проживания людей в обществе на примере одной большой квартиры, ставшей из профессорской коммунальной. Поиски новой морали, новых заповедей, новой архитектуры жизни, заблуждения, огульная попытка отказа от всего старого. Попытка создания новой религии человечества в отдельно взятой стране сто лет назад.

Главный герой влюблен в девушку по имени СССР. Раньше модно было называть подобными именами, состоящими из сокращений. В девушке, чье имя состоит из одних согласных, борются моральный кодекс строителя коммунизма с психологией девушки легкого поведения. Потому она так непоследовательна в своих решениях и поступках. Неожиданно она пропала. Герой встречает в кафе другую девушку. Та просит его рассказать о прежней любви. Грань между рассказом о любви и новыми вспыхнувшими чувством пройдена незаметно.

Автор сборника родился в городе Семёнов Нижегородской области, служил срочную службу в пограничных войсках в Багратионовске и Новороссийске, изучал режиссуру игрового кино на кинофакультете Киевского Государственного Института Театрального Искусства, проживает в Москве. В сборник вошли в основном стихи прошлого тысячелетия.

Продолжение книги «МЫ». Мысли от столкновения с реальностью. Где-то зрелые, где-то наивные, не всегда причесанные, отразившие время. Не злые, не радикальные. Для тех, кто любит думать, для собственных размышлений каждого.

Чтобы жить, надо обладать мудростью. Но мудрость не приходит сразу. А так хочется, чтобы в тебе соединялись и детская наивность, и страсть, и фантазии, и мудрость. Но приходит одно, другое в этот момент почему-то уходит. Бывает и так, что-то, к сожалению, не уходит. Или не приходит. Не каждому человеку идут те или иные качества, как не каждому идет та или иная одежда.

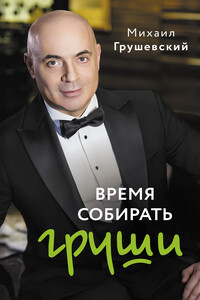

Михаил Грушевский – эстрадный актёр, юморист и пародист. Кудесник словоформ и различных перевоплощений, способный превратить любое мероприятие в необыкновенный концерт, уникальное событие. Ему подвластны любые образы и характеры.

Точные пародии на актеров, общественных и политических деятелей Грушевского знают и любят все. Он – чуткий индикатор времени, человек с блестящим слухом, мастер с неуемной энергией и потрясающим талантом, каких мало. Человек, который влюбляется в людей и не стесняется это показать.

Но каков же путь артиста? Тернист он или легок? Какую цену приходится платить за дар от Бога?

Эта книга расскажет о детстве, юности и о сегодняшнем дне актера. О его окружении. О внутренних камертонах – образовании, семье, профессии. О правилах жизни и их исключениях. О большой, настоящей любви.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Театр продолжает работу во время войны. Город под обстрелом, но район театра еще не пострадал. Оставшиеся актеры и режиссер делают спектакли, оставшиеся зрители продолжают покупать билеты.

Молодой актер, выпускник театрального института Артем Крылатов поступает на работу в этот театр. Он влюблен в ведущую актрису Лину Донцову. Она отвечает Артему взаимностью, и на короткое время влюбленные счастливы. Лина отказывается уезжать в безопасное место, потому что работа театра важна во время войны, даже важнее, чем в любое другое время. Репетиции проходят в подвале-бомбоубежище, который оборудован как «подземный театр».

«Вообще, о чем эта книга? Она о творчестве, которому всегда и везде есть место. Она о том, как можно положить почти всю жизнь на занятие в высшей степени странное и ни минуты об этом не пожалеть.» – Тимофей Вольский.

Топот копыт, скрип двери, шум моря…– задумывались ли вы, откуда появляются эти звуковые эффекты в кино? А кто их создает?

В этой увлекательной книге Тимофей Вольский, потомственный шумовик Тонстудии на Мосфильме, открывает завесу на одну из самых загадочных и творческих профессий в мире кино – звукооформителем.

• Кто такой звукооформитель и откуда взялись эта профессия?

• Что может испортить звук в кино?

• Что такое синхронные шумы?

• Как избежать брака по звуку

• Как сымитировать звук вьюги

Эта книга станет настольным пособием как для начинающих звукооформителей, так и для опытных профессионалов. Откройте для себя магию звука и узнайте, как сделать ваш проект по-настоящему живым!

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

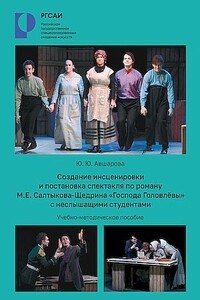

Предлагаемое учебно-методическое пособие создано на основе обобщения практического опыта автора в работе со студентами театральных вузов, в частности со студентами Российской государственной специализированной академии искусств, имеющими ограничения по слуху и играющими спектакли на русском жестовом языке. В центре внимания автора единый творческий процесс создания инсценировки и постановки спектакля с определённым коллективом по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы».

Пособие адресовано преподавателям, работающим со студентами высших и средних специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку по специальности «Актёрское искусство».

Издание может быть интересно преподавателям курсов повышения квалификации педагогических кадров, руководителям творческих коллективов, в том числе инклюзивных, студентам, ассистентам-стажёрам, аспирантам.

«Видимый человек» (1924) венгерского литератора и поэта Белы Балажа (1884–1949) – одна из первых книг по кинотеории. Полагая, что «кинематограф делает видимым человека и его мир», Балаж – под влиянием идей Анри Бергсона, Георга Зиммеля и Вильгельма Дильтея, у которых он учился в Париже и Берлине, – обращается к физиогномии и мимике, становясь первопроходцем в исследовании лица и крупного плана. Он вступает в полемику с Кулешовым и Эйзенштейном, чтобы выявить эстетические закономерности киноискусства, описывает и анализирует его формы выразительности, выявляет принципы, сделавшие кинематограф таким популярным. Балаж рассматривает разные типы фильмов, раскрывает секреты оптических трюков, оценивает новое направление – цветное кино, – выявляет значение звука и музыки для фильмов, иронизирует над «хэппи-эндом». Идеи Балажа не принадлежит исключительно прошлому, к ним постоянно обращаются ученые, историки и семиотики кино. Влияние «Видимого человека» на теоретическую мысль простирается от понятия «ауры» Вальтера Беньямина до киносемиотики Кристиана Метца и феминистских теорий взгляда.

Тимур приехал в столицу в поисках лучшей жизни, и тут же его окружили четыре урагана: Ада, Жанна, Катя и Валя. Всё бы ничего, Тимур сам не промах. Дамы играют им, он играет ими, но в какой-то момент эти игры становятся слишком опасными, ведь одна из дам потомственная ведьма, хоть и не афиширует этого, а с ведьмой шутки плохи!

Пон Джун-хо – режиссер, изменивший представление о корейском кино. В своей книге корейский кинокритик Ли Дон-чжин анализирует ключевые работы Пон Джун-хо, а также беседует о жизни и творчестве с самим режиссером! От ранних фильмов до международного признания.

В книге вы найдете ответы на вопросы:

• Как Пон Джун-хо использует метафоры и символику, чтобы затронуть важные социальные темы и заставить зрителей задуматься о мире вокруг них?

• Что стоит за успехом таких фильмов, как «Паразиты», «Окча», «Мать» и «Сквозь снег»?

• Что означают имена в фильмах Пон Джун-хо.

• Какой фильм стал первым вошедшим в шорт-лист Каннского кинофестиваля?

• Что послужило источником вдохновения для создания фильма «Воспоминания об убийстве»?

Эта книга – идеальный путеводитель для всех, кто хочет понять, как один человек может изменить лицо кинематографа.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Глобальное переформатирование культурной и общественной жизни в СССР в 1920–1930‐е годах во многом опиралось на веру во власть слова, что породило культ литераторов и трепетное внимание к речам вождей. Книга Александра Гончаренко посвящена проблеме текстоцентричности этой эпохи, которую автор исследует на примере эстетических поисков в советском кинематографе. Звездные кинорежиссеры, литераторы и критики, как и канувшие в Лету функционеры – все они стремились освоить новое искусство с помощью литературных понятий и инструментов. На материале архивных документов и периодики, издававшейся с 1927 по 1941 год, Гончаренко реконструирует дискуссии как о самих фильмах, так и об обстоятельствах их производства и восприятия. Последняя глава книги представляет собой своеобразный постскриптум: автор предлагает взглянуть на встречающийся в соцреалистических картинах устойчивый мотив недоверия к письменным текстам, которые могут служить метафорой бесплодных теоретизаций, кабинетной науки или вовсе стать опасными уликами в руках врагов СССР.

Петр Андреевич Каратыгин (1805–1879) – потомственный актер, драматург, педагог, мемуарист – вспоминает молодость – свою и русского театра.

В начале XIX века меняется вся картина театральной жизни в России: увеличивается количество театральных трупп, расширяется состав актеров. Специально для сцены знаменитые авторы пишут, переводят и адаптируют произведения самых разных жанров. Сцена начинает остро нуждаться в профессионалах, и их воспитывают в Петербургском театральном училище. В Москве и Петербурге открываются Императорские театры, в труппы которых приглашают наиболее способных и талантливых выпускников училища.

Императорские театры, несмотря на свое пышное название, мало отличались от нынешних театров в плане взаимоотношений актеров между собой: кипели те же страсти, устраивались розыгрыши, плелись интриги.

Перед вами своего рода энциклопедия целой театральной эпохи. Как Крылов воспринимал «экранизации» своих басен? Откуда взялось выражение «игра не стоит свеч»? Любили ли Грибоедова его более популярные современники?.. Об этом и о многом другом рассказывает Петр Андреевич Каратыгин с присущими ему остроумием, иронией и наблюдательностью.