Гоголиана. Писатель и Пространство

| Автор: | Владислав Олегович Отрошенко |

| Жанры: | Культурология , Литературоведение , Современная русская литература |

| Год: | 2016 |

| ISBN: | 978-5-17-095931-0 |

Книга Владислава Отрошенко «Гоголиана. Писатель и Пространство» создана из двух произведений автора: самой «Гоголианы», в состав которой вошли несколько ранее не изданных эссе о жизни великого русского писателя, а также «Тайной истории творений». Две удивительные работы, написанные в жанре эссе-новелл, раскрывают давно знакомые канонические образы в совершенно новом, неизвестном, а может, и просто забытом свете: Гоголь, Пушкин, Тютчев предстают перед нами не как символы века, великие писатели и поэты, чье бессмертное творчество само говорит за них, а скорее выглядят обыкновенными и живыми людьми, со своими мыслями, впечатлениями и фантазиями. В уникальном мире, созданном вдохновением автора, находится место и для фактов, и для прекрасного художественного вымысла, и для по-настоящему литературного исполнения. Недаром сочинения Владислава Отрошенко были переведены на множество иностранных языков и удостоились ряда наград по всему миру, в том числе «Гринцане Кавур» (Италия), Артиада России, Ясная Поляна им. Л. Н. Толстого, «Тенёта-Рунет», Чеховский Дар, получили 1-е место и золотую медаль на Пятом Берлинском международном конкурсе «Лучшая книга года 2014», а также премию Правительства Российской Федерации в области культуры.

Рассказы Владислава Отрошенко, вошедшие в этот сборник, объединены темой детства. Память о детских годах, проведенных на Донской земле, обогащается мифотворящим воображением писателя. Рассказы заслужили успех у российских и зарубежных читателей, переведены на несколько языков. Книга для семейного чтения, адресована прежде всего взрослым читателям.

О загадке этой прозы пишут в России, в Восточной и Западной Европе, в Америке и в Китае, посвящая ей не только рецензии, но и диссертации, энциклопедические статьи. Роман «Приложение к фотоальбому» – историю дома, где обитает род «бакенбардорожденных» дядюшек, – называют «самой фантасмагорической семейной хроникой, написанной когда-либо по-русски». Головокружительное сплетение фантасмагории, мифа и реальности видят и в повести «Новочеркасск», которая увлекает в провинциальную Россию, «самую настоящую и магическую», и в повести «Двор прадеда Гриши», в центре которой пятилетний ребенок – он же повествователь и мифотворец, находящий вне добра и зла. И все же феномен этой прозы остается неразгаданным, поскольку и сама она исследует таинственные феномены – рождение, жизнь, смерть, сон, явь, – вовлекая читателя в вихревые события.

Этой книгой – девятой по счету, посмертной – издательство вынужденно завершает многолетнюю персональную серию «Проза Олега Павлова». Сборниками или отдельными произведениями «Время» опубликовало все, что им написано: «В безбожных переулках» (2007), «Степная книга» (2008), «Асистолия» (2010), «Гефсиманское время» (2011), «Дневник больничного охранника» (2012), «Казённая сказка» (2012), «Дело Матюшина» (2013), «Карагандинские девятины, или Повесть последних дней» (2013). Лауреат европейской премии «Ангелус», Солженицынской премии и «Русского Букера», переведенный на многие языки, Олег Павлов (1970–2018) – «абсолютно самостоятельная и самодостаточная фигура в русской литературе: глубокий, самобытный, независимый художник» (Владислав Отрошенко).

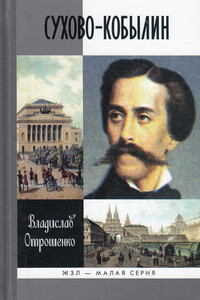

Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817–1903) был, казалось, баловнем судьбы: знатный и богатый барин, статный красавец, великолепный наездник, любимец женщин, удачливый предприниматель, драматург, первой же комедией «Свадьба Кречинского» потрясший столичный театральный мир. Но за подарки судьбы приходилось жестоко расплачиваться: все три пьесы Сухово-Кобылина пробивались на сцену через препоны цензуры, обе жены-иностранки вскоре после свадьбы умерли у него на руках, предприятия пришли в упадок, литературные и философские труды обратились в пепел. Особенно повлияло на его жизнь и творчество беспрецедентное по запутанности и масштабам уголовное дело об убийстве его французской любовницы, в котором он был обвинен.

Совместимость гения и злодейства, воля рока и воля человека, власть случая и власть разума, таинственные пути Провидения и фантастические узоры судьбы – об этом повествует написанная на основе документов и следственных материалов книга Владислава Отрошенко, сплав исторического романа о загадочной жизненной истории с расследованием громкого уголовного преступления.

Избранная проза и эссе Владислава Отрошенко, впервые собранные вместе, представляют читателю одного из самых ярких русских писателей начала XXI века. История и современность, сталкивающиеся по воле автора на пространствах от Азова до Адриатики, своеобычный стиль, вобравший в себя гоголевский лиризм, казацкую едкость, изящество новоевропейской новеллистики – пролагают новые пути для современной прозы.

Пространство и время, иллюзорность мира и сновидения, мировая история и смерть – вот основные темы книги "Персона вне достоверности". Читателю предстоит стать свидетелем феерических событий, в которых переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. И хотя художественный мир писателя вовлекает в свою орбиту реалии необычные, а порой и экзотические, дух этого мира обладает общечеловеческими свойствами.

Сборник миниатюр и повестей, объединённых общей темой иллюзорности мира: в них переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. Собранные воедино тексты обнаруживают «искомые связи между Вавилоном месопотамским, казачьей столицей Новочеркасском, катулловским Римом и донскими хуторами, на околицах которых могут обнаружиться странные фигуры».

Смыслом обладает молчание. Именно оно составляет фундамент югурундской речи. Например, югурундские слова или, говоря более строго, похожие на слова звуковые комплексы явин и калахур сами по себе ничего не значат. Но если произнести – явин, а затем, промолчав ровно одиннадцать секунд, произнести – калахур, то возникает прилагательное «бессмертный».

…он не то чтобы отрицает время, а говорит, что не существует прошлого и будущего, а есть только одно неделимое и вечное Настоящее или, как он излагает, Настоящее настоящего, Настоящее прошлого и Настоящее будущего. Между ними, по его разумению, не существует решительно никакой разницы, в силу чего не только все вещи, но и люди, события, действия обладают божественным свойством неисчезновенности. Всё есть как есть, и всё есть всегда: никогда не начинало быть, пребывало вечно и не прейдёт во веки веков.

Пространство и время, иллюзорность мира и сновидения, мировая история и смерть – вот основные темы книги «Персона вне достоверности». Читателю предстоит стать свидетелем феерических событий, в которых переплетаются вымысел и действительность, мистификация и достоверные факты. И хотя художественный мир писателя вовлекает в свою орбиту реалии необычные, а порой и экзотические, дух этого мира обладает общечеловеческими свойствами.

Книга культуролога Дарьи Журковой – одно из первых масштабных исследований советской и российской популярной музыки 1980–1990‐х годов. Вынесенный в заглавие вопрос не лишен иронии: автор критикует распространенное пренебрежение к эстраде в интеллектуальной среде, показывая, как развлекательная музыкальная культура становится барометром социальных и политических настроений турбулентной эпохи. Особое внимание в книге уделяется эстетическому анализу поп-музыки, а также ее визуальному выражению в клипах и телепередачах того времени. При этом исследовательница не ограничивается заявленным историческим периодом, анализируя ностальгическое переосмысление наследия перестроечной культуры в поп-музыке последних десятилетий. В результате перед нами многогранное исследование, демонстрирующее, насколько глубоко «несерьезная» музыка рефлексирует как об истории, так и о настоящем времени. Дарья Журкова – кандидат культурологии, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания.

В Японии, стране с многовековой историей и очень высоким уровнем жизни, высшим достижением для человека считается обретение гармонии. Она воплощается в принятии несовершенства мира, старения и даже смерти, в тонком чувствовании красоты и достижении баланса во всех сферах.

В книге лингвиста Мари Фудзимото рассказывается о 43 базовых ценностях японской культуры, которые помогают понять себя, стать ближе к природе, примириться с течением времени и улучшить отношения с близкими. Среди этих понятий есть и широко известные, например кайдзен, ваби-саби, икигай, и практически незнакомые нам хансэй, сунао, сибуи и многие другие. Текст дополняют хайку великого Мацуо Басё, поэтические эссе влюбленного в Японию южноафриканца Дэвида Баклера и работы признанного мастера черно-белой фотографии Майкла Кенны.

Для кого

Для тех, кто хочет проверить свою систему ценностей, научиться правильно реагировать на воздействие обстоятельств, не поддаваться стрессам, начать видеть красоту мира и жить в гармонии с собой и окружающими и раскрыть свой потенциал. А также для тех, кто хочет больше узнать о культуре, традициях и философии жителей Страны восходящего солнца.

Каждому из людей отмерен свой срок жизни. Но и великим государствам, созданным благодаря избранникам, также уготован заранее известный срок. Успешно пройдя испытания судьбы, государства получают шанс увеличить продолжительность жизни. Не выдержав оных, государства погибают в строго назначенное время. Как показывает мировая история (Рим, Македония, Византия, Франция, Германия, Великобритания), жесткие законы судьбы не знают исключений.Сейчас мы стоим на пороге глобальных изменений мирового порядка. Кому-то из великих государств (Россия, США, Китай) суждено исчезнуть с политической карты, а кто-то успешно продолжит свой жизненный путь. Кто вытянет у судьбы счастливый билет, когда и почему? Ответы на данные вопросы со строгим научным обоснованием – во второй книге автора из его десятитомного цикла про избранников судьбы.

Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Святогор, Садко… Мы с детства знаем этих героев, без которых невозможно понять ни историю России, ни истоки нашей литературы, ни основу русского мировоззрения. Но мир былин полон тайн. Когда они появились? Кто был прототипом богатырей? Как народные сказители относились к историческим событиям разных веков? Выдающийся ученый Владимир Пропп рассказывает об этом доходчиво и увлекательно. В эту книгу должен заглядывать каждый школьник и родитель.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Звукозаписи, как и другие способы документации «живого» исполнения, часто противопоставляются самими событиям как лишенные аутентичности артефакты. Книга Валерия Золотухина стремится опровергнуть эту логику; исследуя традиции и практики поэтической декламации в России начала XX века, автор предлагает новаторский взгляд на историю литературы и перформативных искусств сквозь призму медиатеории. Опираясь на многолетнее изучение аудиальных архивов и уделяя внимание обзору новаторских исследований звучащей литературы, Золотухин анализирует пограничные перформативные жанры (например: агитационный самодеятельный театр и коллективная декламация), а также эволюции техник слушания в один из наиболее интенсивных периодов истории западноевропейской культуры. В результате перед нами оригинальная работа на стыке филологии, исследований перформанса и медиа, которая предлагает не прочесть, а услышать историю русской литературы начала ХX века. Еще одна задача, которую ставит перед собой автор, – пролить свет на механизмы культурной памяти. Ведь помехи и треск фонографического валика со временем стали условием для того, чтобы мы поверили в подлинность голосов из прошлого.

Данное исследование посвященно феномену ёкай и его развитию в истории Японии. Ёкай – понятие многогранное. Это и отдельные мифологические персонажи, и таинственные происшествия (необязательно с их участием), и просто всё странное и удивительное, что выбивается из привычного порядка вещей. В книге автор рассматривает наиболее известных представителей низшей мифологии Японии, в том числе цукимоно, они и ки-цунэ. Мифологические персонажи позволяют взглянуть на обыденную жизнь японцев под новым углом, узнать о том, чего боялись люди, чему отдавали предпочтение в своей вере, что было для них наиболее важно.

В качестве Источниковой базы автор использует как древние японские тексты, так и более современные, относящиеся к XX веку, что позволяет проследить развитие ёкай от древности до настоящего времени.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Исследование посвящено почитанию святых в традиционной крестьянской культуре XIX – начала XXI в. и конкретно – легендам о святых, их взаимодействию с книжными житиями и фольклорной традицией. В основе многих житий святых лежат фольклорные легенды, однако влияние идет и в обратную сторону: жития святых, пересказываясь, изменяются и приобретают особенности фольклорных легенд. В работе рассмотрены механизмы формирования, функционирование, социокультурная роль и функции народных рассказов о святых, их взаимодействие и взаимовлияние с книжными житиями святых, а также дается подробный анализ в этнографическом и историческом контексте корпуса фольклорных текстов, посвященных святым Александру Ошевенскому, Кириллу Челмогорскому, Нилу Столобенскому, Никите Столпнику и Иринарху Затворнику.

Книга раскрывает богатство китайских фразеологизмов – чэнъюев, в которых отражаются тысячелетние традиции, философия и менталитет Китая. Каждый чэнъюй сопровождается историей происхождения, дословным переводом, пояснением смысла, культурным комментарием и русским аналогом. Издание предназначено для широкого круга читателей – от лингвистов и преподавателей до всех, кто интересуется языком, культурой и образами мышления Китая. Читатель не только узнает значения известных выражений, но и почувствует дыхание древности, скрытое за четырьмя иероглифами.

Долгие годы Михаил Кузмин оставался хорошо изученным автором, однако пореволюционный период его жизни и творчества почти не попадал в поле зрения исследователей. Книга Александры Пахомовой стремится заполнить существующую лакуну, охватывая период жизни поэта с середины 1900‑х по 1936 годы и обращаясь к ранее не рассмотренным произведениям, событиям и сюжетам (в частности широко цитируется дневник писателя). Основное внимание автор уделяет динамике и перипетиям литературной репутаций Кузмина, прослеживая рецепцию поэта от первых произведений 1900‑х гг. до начала академического кузминоведения 1990‑х. Выбранный подход позволяет рассмотреть Кузмина не как замкнутую на себе эмблему «серебряного века», но как значительную фигуру русской литературы ХХ в., причастную к созданию советской неподцензурной культуры. Александра Пахомова – PhD, историк литературы, антрополог, старший преподаватель Департамента филологии НИУ ВШЭ (СПб).

В монографии представлены результаты философской концептуализации идеи использования подарка как элемента системы средств PR-технологий.

Теоретические положения, выработанные в рамках исследования, могут быть внедрены в процессы реализации образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 47.03.01 «Философия» и 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью».

Для философов и других специалистов, чьи профессиональные интересы связаны с разработкой актуальных проблем межчеловеческого взаимодействия.