Глюк

| Автор: | Лариса Валентиновна Кириллина |

| Жанры: | Искусствоведение , Музыка , Биографии и мемуары |

| Серия: | Жизнь замечательных людей |

| Год: | 2018 |

| ISBN: | 9785235047662 |

Кристоф Виллибальд Глюк (1714–1787) – один из гениев, определивших пути развития музыкального искусства второй половины XVIII века. Современники полагали, что он совершил революцию в музыке. Глюковская реформа оперного жанра была начала трогательной историей любви – «Орфей и Эвридика» (1762) и завершена грозной и страстной трагедией «Ифигения в Тавриде» (1779). Но путь к реформе был долгим и тернистым: в молодости Глюк служил в княжеских капеллах, работал в кочующих антрепризах, писал музыку для празднеств венского двора. Его творчеством восхищались императоры и князья, философы и поэты, светские дамы и учёные-энциклопедисты. Книга профессора Московской консерватории Ларисы Кириллиной рассказывает о том, как сын лесника из глухой баварской деревни, неуклонно следуя своему призванию, покорил Италию, Австрию и Францию, а в конце жизни стал кумиром всей просвещённой Европы.

Скачать книгу Глюк бесплатно в fb2, epub, pdf, txt

Биография Петра Великого, преобразователя России, принадлежащая перу крупнейшего отечественного историка Н.И.Павленко, по праву признана классикой биографического жанра. Она написана на строго документальной основе, с привлечением всех доступных источников, и в то же время читается на одном дыхании, подобно добротному историческому роману. Личность Петра I, как, наверное, ни одного другого государственного деятеля в истории России, вызывает и по сей день неутихающие ожесточенные споры: благом или трагедией для России стали его знаменитые преобразования? Автор книги дает свой ответ на этот вопрос, раскрывая перед читателем все стороны многогранной, поистине титанической деятельности царя-реформатора.

Настоящее издание значительно переработано автором, а также дополнено новой главой – «Образ Петра в представлениях современников» и очерком «Историческое значение преобразований Петра».

Личность одного из лидеров революционного анархизма Нестора Махно (1888–1934) и сегодня вызывает большой интерес в обществе. Обнародованные после долгого запрета документы позволяют увидеть в нем не анекдотическую фигуру, созданную советским агитпропом, а незаурядного полководца и организатора, пытавшегося воплотить на родной Украине идеалы свободы и справедливости. В огне Гражданской войны отряды Махно сражались против белых и красных, интервентов и петлюровцев. В неравной борьбе они были разбиты, их «батька» закончил жизнь в эмиграции, но его идеи не погибли. В последние годы появляется все больше трудов, авторы которых исследуют не только яркую личность Махно, но и его теорию и практику самоорганизации общества в противовес подавляющей власти государства. Книга писателя Василия Голованова – одно из лучших исследований феномена Махно, сочетающее строгую документальность с художественным мастерством изложения.

Книга известного российского историка и искусствоведа Юрия Максимилиановича Овсянникова (1926–2001) посвящена творцам одного из прекраснейших городов мира – Санкт-Петербурга. В ней увлекательно и вместе с тем строго документально рассказывается о судьбах трех великих зодчих, тех, кто сотворил неповторимый облик Северной Венеции, – Доминико Трезини (1670–1734), Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771) и Карле Росси (1775–1849). Построенные ими замечательные здания и ансамбли – Петропавловская крепость, Смольный собор, Зимний дворец, Михайловский дворец (ныне Русский музей), Александринский театр, здания Сената и Синода – не одно столетие украшают улицы и площади Петербурга. А потому и сам этот город стал одним из героев книги, выходящей ныне в серии «Жизнь замечательных людей».

Внук Петра Великого и сын царевича Алексея, Петр II (1715–1730) вступил на императорский трон, когда ему не исполнилось еще двенадцати лет, а умер, не достигнув пятнадцатилетнего возраста. Взбалмошный и капризный, не по годам развитый физически, он изведал в столь юном возрасте почти все прелести и пороки взрослого мира. О судьбе царя-отрока, о людях, окружавших трон, а также о жизни страны в годы его короткого царствования рассказывает в своей новой книге старейший автор серии «Жизнь замечательных людей», выдающийся русский историк и признанный классик историко-биографического жанра Николай Иванович Павленко.

Книга издается к 90-летию автора.

Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем большевики создавали для того, чтобы справиться с армией чиновников, которые бойкотировали новую власть и саботировали распоряжения Совета народных комиссаров. Но руководители партии быстро поняли цену органам госбезопасности как важнейшему инструменту контроля над страной. Так появились силовики, которых в старой России не было. Новая книга Л. Млечина рассказывает о треугольнике власти: партийные секретари, военачальники, руководители спецслужб…

Когда-то молодой поэт Андрей Вознесенский потребовал: «Уберите Ленина с денег!» Сановные ленинцы от такой ереси онемели, Сбербанк призвал автора к ответу. Времена сменятся, и за те же строки поэта обвинят в «пособничестве режиму». «Убирайтесь вон из страны!» – громыхал в его адрес Хрущев. Поэт не «убрался». Спустя годы потомки Хрущева приедут к нему из США за знаменитой фотографией, на которой вождь грозит анафемой поэту. Вознесенский прожил 77 лет (1933–2010), и судьба его навсегда переплелась с судьбой страны, где для одних он – слишком «западник», для других – слишком «патриот». Собратья-ровесники будут спорить за звание «ученика» Пастернака, но лишь Вознесенскому он напишет: «Счастлив, что дожил до Вашего первого успеха». Знаменитая четверка поэтов-шестидесятников, собиравшая стадионы поклонников, обросла мифологией, но вопросы остались. Вознесенский и Евтушенко были друзьями или недругами? Что находили в молодом Вознесенском поэт Арагон и художник Пикассо, экзистенциалист Сартр и битник Гинзберг, философ Хайдеггер и драматург Миллер? Отчего в Вознесенском души не чаяли председатель белорусского колхоза товарищ Бедуля и… Жаклин Кеннеди? Правда ли, что Бродский не только злословил о нем, но приглашал к себе на кофе и обсуждал любимых кошек? Почему Вознесенскому не дали Нобелевскую премию, хотя собирались?.. Игорь Вирабов, филолог и журналист, с азартом детектива расследует в книге эти и другие, не менее важные и сенсационные темы. Воспоминаниями с ним делятся композитор Щедрин, актер Смехов, писатель Гладилин, поэты Сулейменов, Кублановский, Кедров, сестра режиссера М. Тарковская, муза поэта Оза и другие музочки, дочь поэта Арина… Об Андрее Вознесенском известно всё – и о нем неизвестно ничего. Попробуем познакомиться с Вознесенским заново!

Иван Константинович Айвазовский – всемирно известный маринист, представитель «золотого века» отечественной культуры, один из немногих художников России, снискавший громкую мировую славу. Автор около шести тысяч произведений, участник более ста двадцати выставок, кавалер многих российских и иностранных орденов, он находил время и для обширной общественной, просветительской, благотворительной деятельности. Путешествия по странам Западной Европы, поездки в Турцию и на Кавказ стали важными вехами его творческого пути, но все же вдохновение он черпал прежде всего в родной Феодосии. Творческие замыслы, вдохновение, душевный отдых и стремление к новым свершениям даровало ему Черное море, которому он посвятил свой талант. Две стихии – морская и живописная – воспринимались им нераздельно, как неизменный исток творчества, сопутствовали его жизненному пути, его разочарованиям и успехам, бурям и штилям, сопровождая стремление истинного художника – служить Искусству и Отечеству.

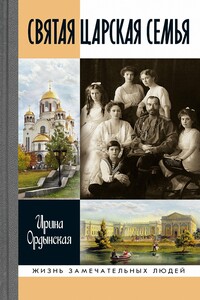

Долгое время последняя Царская семья Дома Романовых, основой которой стали любовь и глубокая привязанность Августейших супругов, подвергалась циничной и предвзятой критике как со стороны «просвещенного общества» и элиты, так и ближайших родственников. Со времени революции члены Царской семьи больше не рассматривались в качестве реальных людей, был создан образ, построенный целиком на идеологических клише. Эта книга – попытка в какой-то степени восстановить справедливость, очистить от идеологических наслоений реальные образы членов Царской семьи, отринуть горы лжи, десятилетиями закрывавшей чистые, благородные образы оболганных людей. Если убрать все политические споры и идеологические мифы и всмотреться в Царскую семью как в реальных людей, увидеть в них личности, то в результате можно изменить и само отношение к недавней истории России.

Святая Царская семья достойна того, чтобы ее жизни была посвящена реальная история, пусть и больше века спустя их гибели. Император Николай II Александрович, императрица Александра Федоровна, великие княжны Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, Мария Николаевна и Анастасия Николаевна, наследник цесаревич Алексей Николаевич – все они замечательные люди, которыми Россия может гордиться.

Петр Петрович Кащенко (1858–1920) прославился как руководитель нескольких психиатрических больниц – в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Последняя из них, самая известная, сегодня уже не носит имя Кащенко, но оно прочно вошло в массовое сознание и даже в фольклор, став символом «карательной психиатрии». Это в высшей степени несправедливо: ведь Петр Петрович всю жизнь боролся за гуманное отношение к пациентам, за их возвращение к нормальной жизни при помощи не только лекарств, но и общения, физического труда, а также музыки – второй после медицины любви доктора Кащенко. О его непростой жизни, о том вкладе, который он внес в теорию и практику лечения душевнобольных, рассказывает книга исследователей Анны Ветлугиной и Дмитрия Максименко.

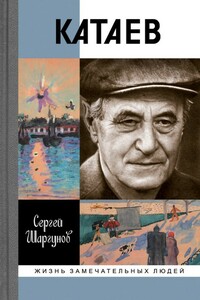

В книге представлена первая подробная биография выдающегося прозаика и поэта, тонкого мастера слова Валентина Петровича Катаева (1897–1986), лишенная идеологической предвзятости. Немногие знают, что писатель происходил из старинного священнического рода, среди его близких родственников были архиепископы-новомученики. Герой Соцтруда Катаев был в свое время белым офицером, учеником Бунина, сидел в расстрельном подвале Одесской губчека…

Писателю Сергею Шаргунову, опиравшемуся на воспоминания, архивные документы, мемуарную и биографическую литературу, блестяще удалось воссоздать непростую, отчасти таинственную, тесно сплетенную с литературным творчеством жизнь Валентина Катаева – сложного и противоречивого человека, глубоко вовлеченного в исторические события XX века.

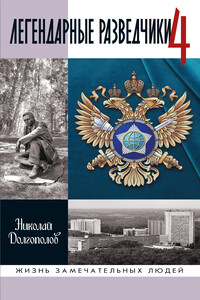

В новой книге известного писателя, трижды лауреата литературной премии СВР имени Е. Примакова читатель откроет для себя ранее неизвестные имена наших нелегалов: Героя Советского Союза Евгения Кима, Полковника К. – Владимира Лохова, а также Бориса Прибыткова, имя которого до сегодняшнего дня не упоминалось. Их личные досье Служба внешней разведки России рассекретила специально для этой книги. Еще о двух нелегалах – Марии Добровой, погибшей в США, и Герое Советского Союза, атомном разведчике Артуре Адамсе было известно до обидного мало. Теперь этот пробел в истории российской разведки восполнен. Много нового читатель узнает и о его соратниках по атомной разведке – Героях России Леониде Квасникове и Анатолии Яцкове. Автор также продолжил начатый в «Легендарных разведчиках-3» рассказ о первом Герое Советского Союза среди всего послевоенного поколения разведчиков, ныне здравствующем Владимире Горовом. Казалось бы, о Герое Советского Союза Рамоне Меркадере, устранившем Троцкого, все известно. Но в главе о нем слово предоставляется разведчику, с ним работавшему и дожившему до наших дней. Разведка была бы немыслима без таких наших друзей-агентов, как француз Жорж Пак, американцы Эдвард Ли Ховард и Джоэл Барр, он же Йозеф Берг. Новые факты и неизвестные эпизоды об их работе также приведены в книге.

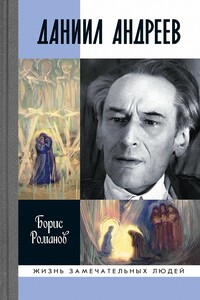

Судьба Даниила Леонидовича Андреева (1906–1959) – поэта и мыслителя, сына выдающегося русского писателя Леонида Андреева, вместила все трагические события отечественной истории первой половины XX века. Книга, издающаяся к 115-летию со дня рождения Даниила Андреева, основана на архиве поэта и его вдовы, воспоминаниях друзей и современников, письмах, протоколах допросов и других документальных источниках и воссоздает подробности его биографии, рассказывает об истоках его мироощущения, неотрывного от традиций русской и мировой культуры, о характере его мистических озарений.

"Тетрадь с Энцелада" – первая часть цикла "Хранительница". Вам надоела боевая фантастика, где все воюют против всех? Здесь царит мир и межгалактическое сотрудничество. Вы не верите в супергероев? Героиня – жизнерадостная девочка Юлия по прозвищу Юла, способная дружить с любыми инопланетными существами и говорить на самых странных языках. Она считает Вселенную своим домом, мечтает стать космолингвистом и в поисках знаний уносится всё дальше от родной Земли. Встретит ли она своего принца? Непременно встретит, но чуть попозже. Пока что она встречает барона. Никто из них пока не знает, сколь тесно переплетутся их судьбы.

На планете Лиенна с помощью Межгалактического альянса воссоздана цивилизация погибшей Уйлоанской империи. Лаон, молодой историк из богатой семьи, заключает неравный брак, порывает с родными, а после ранней смерти жены воспитывает единственную дочь, желая сделать из "девочки с маяка" ученую даму с безупречными манерами. Общество постепенно принимает обоих, но отец и дочь ощущают себя чужими в мире жестких сословных границ. Судьба влечет их всё дальше, в другие миры, где их ждут совершенно необычайные встречи.Роман может читаться как самостоятельное произведение, но в то же время является дополнением к космоопере "Хранительница" и сюжетно связан с третьей книгой ("Двойное кольцо").Обложка: авторский коллаж нескольких изображений, сгенерированных различными нейросетями.

«Алуэсса» – пятая часть цикла фантастических романов «Хранительница». Дальний космос, высокие технологии – и принцесса Иссоа, в которой ожили древние гены таинственных алуэсс – певчих океанид с погибшей планеты Уйлоа. Принц и ученый-космолингвист Ульвен Киофар Джеджидд, брат Иссоа, организует археологическую экспедицию, чтобы выяснить правду об алуэссах. На планете Лиенна, где воссоздано подобие уйлоанской империи, эта правда оказывается смертельно опасной…

«Тиатара» – вторая часть фантастического цикла «Хранительница» (первая часть – «Тетрадь с Энцелада»). На планете Тиатара находится знаменитый Колледж космолингвистики, куда прилетает учиться пятнадцатилетняя Юлия по прозвищу Юла. Увлекательные предметы, необычные друзья-инопланетяне, веселый студенческий быт. Идиллию омрачают суровый придирчивый опекун и зловредный профессор истории цивилизаций. Но оба – не те, кем кажутся. И от обоих зависит, будет ли Юлия счастлива.

«Двойное кольцо» – третья часть цикла фантастических романов «Хранительница». Две первые – «Тетрадь с Энцелада» и «Тиатара». Юлия – отличница Колледжа космолингвистики на Тиатаре, любимая ученица строгого профессора Джеджидда, счастливая невеста юного барона-космоплавателя Карла-Макса. Впереди – защита магистерской и веселая свадьба, на которую должны прилететь с другой планеты родители Юлии. Всё мгновенно рушится. Спасти героев может лишь чудо. Или любовь, соединившая их судьбы в двойное кольцо.

«Око космоса» – четвертая часть цикла фантастических романов «Хранительница». Предыдущие части: «Тетрадь с Энцелада», «Тиатара», «Двойное кольцо».

Юлия Цветанова-Флорес стала магистром Колледжа космолингвистики на Тиатаре и вышла замуж за своего любимого Карла-Макса. Учитель Юлии, профессор Джеджидд, он же уйлоанский принц Ульвен Киофар, тоже счастлив в браке. Но спасательная миссия в дальнем космосе, едва не стоившая жизни Юлии и профессору Джеджидду, имела роковые последствия: у обеих супружеских пар нет детей. Способна ли наука помочь им? И какую цену придется платить, оспаривая приговор судьбы?

«Наследник» – шестая часть цикла фантастических романов «Хранительница». На планете Лиенна погиб выдающийся космолингвист, принц Ульвен Киофар Джеджидд, успевший провозгласить императрицей свою сестру Иссоа – носительницу реликтовых генов алуэсс, певчих воинственных океанид. Проклятие, которое Иссоа обрушила на Лиенну, ударило и по ее семье. Юлия, любимая ученица профессора Джеджидда, пытается восстановить мир и лад. Ее союзник – маленький принц Ульвен, наследник династии, музыкальный гений. – Читайте предыдущие части космооперы: «Тетрадь с Энцелада», «Тиатара», «Двойное кольцо», «Око космоса» и «Алуэсса».

В книге «Кое-какие отношения искусства к действительности» собраны работы, объединенные интересом к репрезентационному ресурсу современного искусства. К тому, как оно выстраивает отношения с жизнью, улавливает дух времени, ощущает себя при смене социальных контекстов, реагирует на идейную и событийную фактуру реальности.

Как критик и интерпретатор, автор обладает редким даром вживания в конкретику художественного процесса. Его конек – портретная эссеистика. «Словоохотливый взгляд» (Бланден Кригель) автора побуждает зрителя к самостоятельной навигации в пространстве современного искусства.

Часы – это основной символ времени, но так было не всегда. До массового распространения часов художникам приходилось выкручиваться, указывая на это иными символами.Когда часы перестали быть диковинкой, тоже возникли проблемы: образ-клише перестал восприниматься сам по себе.Сегодня хороший повод поискать изображения часов на полотнах художников и поразмышлять, что это могло бы значить…

Издание посвящено жизни и творчеству Николая Рериха, художника редкого дарования, который сумел утвердить в живописи свой оригинальный пластический язык и обогатить теорию цвета собственным пониманием и практическим опытом. Критики считали его художником, «непохожим ни на кого». Рериху удалось соединить в себе рассудочность учёного, выразительность живописца, проникновенность литератора и прозорливость провидца. Он, во многом, так и остался загадкой – как для тех, кто находился с ним в непосредственном общении, так и для тех, кто не имел такой возможности, но пытался осмыслить его феномен. Мы не ставим задачей разрешить эту загадку, но предоставляем фактический материал, свидетельства и суждения современников, чтобы читатель смог самостоятельно оценить вклад Николая Рериха в мировую культуру и развитие общественной мысли, а также осознать значение и масштаб его личности.

Владимир Васильевич Лебедев (1891–1967) известен прежде всего как основатель советской школы детской книги и «художник двадцатых годов». Действительно, благодаря незаурядным способностям наставника и чуткому пониманию книжной архитектуры он смог воспитать плеяду иллюстраторов и заложить фундамент, на котором еще многие десятилетия развивалась культура советской книги-картинки. Сам Лебедев создал десятки лучших образцов этого жанра, а в середине 1930-х годов пережил большой профессиональный слом, изменивший до неузнаваемости его графический язык.

Искусствовед и писатель Всеволод Петров (1912–1978) начал работать над монографией о Лебедеве еще при жизни художника, часто бывая в его легендарной мастерской на улице Белинского. Но несмотря на неослабевающий во всём мире интерес к Лебедеву, эта книга по-прежнему остается единственным исследованием всего многообразия его творчества. Петров прослеживает, как творческий путь художника пролегает через живопись, станковую графику, плакат, не прерывается со сменой эпох – и прорастает через военные годы и реализм к зрелости непревзойденного мастера.

В новое издание вошли редкие и ранее неопубликованные работы и снимки из собрания Государственного Русского музея и частных коллекций, автобиография художника и очерк об истории монографии Всеволода Петрова.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Учебное пособие даёт представление о типологии способов репрезентации визуального в текстах различной родовой специфики: преобладание наглядности в эпосе; уменьшение горизонтов видения в мире драмы; ослабление и редукция в лирике. Пособие имеет филологическую направленность, способствует установлению связи между визуальным усложнением и ценностно-смысловым углублением; применением теоретических положений в практике истолкования текстов.

В книге обосновывается топология культурного воспроизводства на материале русской культуры. Рассматривается не просто «место» культуры, а «сов-местность» человеческого способа существования, порождающего определенный тип телесности и соответствующий ему способ коммуницирования. Раскрывается единая логика конституирования пространственных и телесных компонентов культурного воспроизводства. Основной пространственный параметр России – ширь и даль, что нашло свое выражение в широте русского характера, в «великом, могучем, правдивом и свободном русском языке», в одноголосом знаменном русском церковном пении, звучавшем в православных церквах. Книга адресована преподавателям, аспирантам, студентам гуманитарных специальностей, а также всем тем, кто интересуется проблемами культуры и современной философии.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Шум времени», «Предчувствие конца», «Артур и Джордж», «История мира в 10½ главах», «Попугай Флобера» и многих других.

Своим первым опытом в жанре эссе об искусстве Джулиан Барнс называет главу нашумевшего романа-антиутопии «История мира в 10½ главах» (1989), посвященную картине Теодора Жерико «Плот „Медузы“». Именно поэтому, уже как самостоятельное произведение, в сборнике «Открой глаза» она оказывается первой из увлекательных коротких историй о художниках и их работах, приглашающих читателя проследить путь изобразительного искусства от начала XIX века до современности.

В этих эссе есть все, что традиционно присуще прозе Барнса: великолепное чувство стиля, виртуозное равновесие едкой иронии и утонченного лиризма, сарказма на грани цинизма и веселого озорства. Но еще это собрание тонких, остроумных и порой неожиданных наблюдений, дарящих не только литературное удовольствие, но и богатую пищу для ума.

В настоящее издание включены семь новых эссе об искусстве XIX века, которые впервые публикуются в русском переводе.

Статья посвящена разбору творчества выдающегося отечественного

живописца А.В. Тыранова (1807-1859) в свете новой находки его позднего автопортрета 1855-1859 годов. Имя А.В. Тыранова слишком долго находилось на периферии истории отечественной живописи. И дело не только в том, что он незаслуженно забыт; дело в том, что он неверно понят. Во многом, причиной этому стали давние искусствоведческие споры "венециановцев" и "брюлловцев", сторонников демократизма и сторонников декоративности в живописи. Результатом такой одномерности и линейности стало то, что

творчество А.В. Тыранова до сих пор все еще остается малоизученным. Многие его картины не найдены, а найденные ошибочно приписываются другим художникам. Часть же из известных вовсе не атрибутирована. Все это показывает, насколько "запущенным", с исторической точки зрения, выглядит сегодня его наследие, дошедшее до нас. А посему настало время более серьезно и внимательно отнестись к его творческому наследию.